5

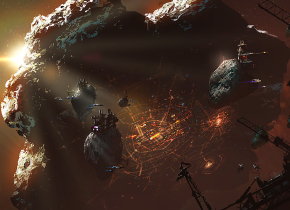

柯明知道,在“火种”计划的最初规划阶段,三座基地的选址曾经让“火种”计划办公室的那帮专家们费了不少心思。

毕竟,面对无法预知的未来,他们必须做好万全的准备。假如当实验者们返回现实时空时,地球上已经荒无人烟,那么他们必须在储存的食物耗竭之前在基地附近开垦荒地、种植作物,以维持自己的生存。因此在某些兔子不屙屎的荒僻角落——比如喜马拉雅山、巴芬岛或者南极半岛之类的鬼地方——建立基地的提案,首先就遭到了排除。

但是,把基地建在条件太好的地段,同样不是什么明智之举:毕竟,如果人类文明届时还留在母星上,那么富庶的沿海与大河流域极有可能已经被超巨型城市带铺得满满当当了,而任何头脑清醒的人都知道,让三座巨大的水泥匣子直接砸进一座城市遍布管道、地铁和地下室的地下部分,显然不是件好玩的事儿。

总之,在地球仪上翻来覆去地查找了百八十遍之后,负责选址的专家们终于找到了一处差强人意的地点:一片位于中南半岛北侧的小盆地。这里的气候温和宜人,降水充足且适合农耕(当然,对人类不友好的节肢动物也显得有那么点儿过多),而环绕在它周围的群山与丛林又能确保它不大可能被巨型都市轻易吞没。

如今,在这座小型平原的北方,数以百计的绿鬼村镇和部落散布在如同绿色汪洋般的山岭与丛林之间,其中大多数都是在“燧石”和“硬木”基地的扩张过程中被人类从他们原先居住的平原地带逐出的无家可归者。而对任何试图进入这片荒山野岭又不愿花上大量时间穿越陡峭险阻的山间小道的人而言,那条被称为“泪雨隘口”的狭长谷地,都是他们的必经之路。

正如人们替它起的名字一样,当“蜉蝣”抵达这条山谷上空时,整条泪雨隘口都被覆盖在一层仿佛裹尸布般的缥缈灰色雾气之下,挟带着新鲜泥土气息的晨风从谷底缓缓腾起,如同无数巨手般以肉眼可见的速度将这些饱含水汽的云雾撕碎、揉烂,然后又在空中重新塑造成千奇百怪的形态,看上去活像是有人刚刚打开了潘多拉魔盒的盖子。似有若无的雨丝在云层的底部随风飘飞,时不时地在突击队员们裸露的颈部与手腕皮肤上留下一抹倏忽即逝的凉意,恍如一群喜怒无常的雾之精灵。

尽管谷地内的能见度差强人意,但无论是绵绵细雨还是翻滚的云雾,都丝毫没有妨碍柯明和其他人发现那座位于一条小型瀑布边的宿营地——事实上,周围湿冷的环境反而将营地中央那堆篝火余烬散发出的红外波段讯号在探测器上衬托得更加耀眼了。

而当直升机与谷底的相对高度降低到不足三百米时,更多不那么显眼但仍然可以辨识的热信号,也纷纷出现在了柯明的那支狙击步枪瞄准镜目镜内:不到二十个由浅色块构成的人形热信号或坐或立地围绕着那堆几已燃尽的篝火,其中一些应该正在睡觉,另一些则在放哨或者整理着某些东西,而从几个引人注目的小型点状高温信号源来看,这下面显然有不止一个家伙正在享用烟草——这是最初那段和平时光中由“燧石”和“硬木”基地的人类传播给绿鬼们的许多不良嗜好之一。

由于瀑布的轰鸣和山风的呼啸遮掩了直升机的响声,绿鬼们对即将从空中降下的灾难毫无觉察,直到第一个被柯明套入瞄准镜内的浅色影子颓然倒下之后,其他人才后知后觉地意识到了死神的降临。

“尝尝这个,狗养的!瞧瞧我们给你们的礼物!”在辅助观瞄设备和高精度火控计算机的协助下,柯明就像为衬衣扣上扣子一样无比精确而又驾轻就熟地将一发发子弹送进了那些散发着热量辐射的身影中,就像是笼罩着这片土地的迷雾杀死了它们一样。

一些比较机灵的家伙注意到了空中传来的直升机引擎声,但它们还击的零星枪弹和箭矢甚至连这两架“蜉蝣”的漆皮都没能蹭掉一片。

“还有这个!”当直升机的飞行高度降低到可以直接看清地面的情况后,机舱门边的那挺重机枪也加入了合唱,密集的弹雨迅速将孱弱的抵抗也化为乌有。

仅仅几分钟后,柯明在瞄准镜中看到的就只剩下了几个分头散入丛林的模糊热源,他的直觉告诉他,那个女人肯定也在其中。

而他猜得一点儿也没错。

“她往那儿逃了,西北方向!”在仔细观察片刻之后,柯明从那些四散的信号源中挑出了一个小群体——尽管经过计算机处理后的信号仍然显得十分模糊,但他还是能大致推断出,构成这一群的总共有三到四个目标,其中一个的温度明显比其他的要高。众所周知,绿鬼们的新陈代谢速度几乎只有人类的一半多一点儿,如果有必要,它们可以在一种昏昏沉沉的状态下蛰伏上半个月不吃不喝,而在热像仪上,它们的影像也永远比人类要暗淡一些。

“你能在这儿射中她吗?”余连问道。

柯明摇了摇头,说:“他们躲进林子里了,再射击恐怕有些困难……立即降落!我们必须趁他们逃掉之前追上他们!”

“当然。”

或许是由于过度紧张与兴奋的缘故,柯明对接下去的几分钟里到底发生了什么记得并不是很清楚。他记得直升机在被打得一片狼藉的营地里降落,也记得各种枪械喷吐出的火舌在他身边明明灭灭。他们遇到了一些抵抗,但他甚至没有太注意那些愚蠢的绿鬼是怎么倒在突击队员的还击火力下的。在这一刻,他脑子里只有一个念头,一个简单而直接的念头:他要追上那个女人,让她为自己所做的一切付出代价。

“滚出来!”在完全凭着先前的记忆追上一条林间小道时,柯明听到了自己像一头被激怒的动物般从喉咙中发出阵阵低沉的、充满威胁性的咆哮。一支足有他的一条腿那么长的粗箭几乎贴着他的脸颊飞过,让他的下巴感到了一阵灼热的痛感。另一个大家伙则用一支抢来的半自动猎枪朝他射击。但柯明只是条件反射般地举枪杀死了这两个家伙,然后继续向前追去。

“滚出来!”在发现步枪的弹匣已经空空如也后,柯明随手将这件武器扔到了脚下,从腰间抽出了一支握把上刻着花哨的金银相间图案的大口径自动手枪——这件漂亮的手工制品是“硬木”基地的人在两年前的一次联谊活动中赠给他的纪念品,不过压在弹匣里的八发11.43毫米口径子弹仍然足以用来杀人。他像一头公牛一样在丛林中穿行,用那把战斗匕首一路砍开挡在他面前的枝条与藤蔓,紧追着地面上那些还散发着黏土味道的新鲜脚印。尽管他双腿的肌肉因为持续的高负荷运动而在大量积累的乳酸重负下疼痛不堪,肺部更是疼得仿佛随时都可能爆裂开来,但这一切都没有让他的脚步放慢一丝一毫。

最后,他成功了。

“滚……滚出来!”当最后一截拦在面前的烦人的荆条也被柯明斩断时,他的喉咙已经因为持续不断的急速呼吸而刺痛难耐,仿佛被戳进了成打的钢针。不过,被他追上的那个女人的情况也不比他好到哪儿去——在先前的交火中,一发流弹命中了她的右侧小腿,虽说这一枪似乎并没有伤到腿骨或者大动脉,但却已经足以导致严重的失血与疼痛。更重要的是,即便她没有受伤,现在也已经无路可走了:在她身后仅仅几码远的地方就是一道被丛生的蕨类与苔藓遮盖着的断崖。虽然弥漫在峡谷内的云雾与水汽让柯明无从看出这道断崖的确切高度,但可以肯定的是,不会有任何理智尚存的人会随便跳下这样的高崖。

“愚蠢!”当柯明正靠着一棵大树喘气的当儿,蓬头垢面的女人说话了。她的声音同样嘶哑,还伴着尖锐的抽气声,就像一条吐信子的蛇,“愚不可及!”

“是的,我……我承认我是个蠢货。否则也不会落入你这样肮……肮脏的叛徒的陷阱!”柯明竭尽全力平复着紊乱急促的呼吸,同时朝着她举起了手枪——但当指尖接触到扳机的刹那,他却感觉到了片刻的犹疑。尽管他现在渴望尝到复仇的滋味,但他过去所接受的一切教育却都告诉他,只有真正的、按照正式程序组织起来的司法机关,才有资格决定一个已经失去抵抗能力的人是否还应当被剥夺生命。更重要的是,柯明突然发现,如果他现在就扣下扳机,死去的将不会只有一个人。

——这个女人怀孕了。

“看起来,你应该是个火种一代,对吧?来自遥远二十五万年之前,自愿被永远放逐到无法预测的未来。无法放弃,也不可能回头。”女人用那对浅褐色的双瞳死死地盯着柯明,有那么一瞬间,柯明以为她又一次准备了某些恶毒的机关或者陷阱,但在双方目光相接的刹那,他突然意识到,对方并没有这样的打算。

“告诉我,你当时为什么要参加‘火种’计划?”女人问道。

“因……因为我们忠于人类文明,因为我们希……希望增加人类这个物种存续下去的几率,难道你以……以为我们这么做,还能是为……为了别的什么?!”柯明答道。当然,在“火种”办公室的人刚找到正四处游荡的他的时候,他并不完全是这么想的。不过那些人在接下来的日子里将这个念头深深地植入了他的脑海。“我们所做的一切,都只是为了人类!而不是像某些可耻的——”

“为了人类?!”蓬头垢面的女人突然爆发出了一阵歇斯底里的狂笑,“哈!你倒是说说,你到底凭什么界定‘人类’的标准?是生物分类学的规则?抑或是某些狂妄而恶毒的蠢材自作主张划定的范畴?”

“你这话是什么意思?”柯明被这一连串问题弄得有些不明所以。

“你不知道?”女人似乎也对柯明的反应感到了惊讶,“难道你真的一点儿都不知道,‘燧石’基地为什么那么渴望抓住我?你难道真的以为,只是因为我在多年之前的‘背叛’行径吗?”

柯明下意识地咬了咬嘴唇——他的一部分理智告诉他,纵使他无法迫使自己在这一刻便扣动扳机为他那些丧生的兄弟们讨还血债,那么至少也应当义正辞严地斥责这个女人,让她知道自己犯下了何等不可饶恕的罪恶。但是,柯明最后却听到了自己说出了这么一句话:“那他们到底是为了什么?”

“为了这个!”她耸了耸肩,突然伸手解开了那件破烂肮脏的连衣工装裤的腰带。

几秒钟后,当那堆油腻的帆布落在她的脚下,那具赤裸的胴体出现在柯明眼前时,他听到自己倒抽了一口冷气。

“该死的,不……”在片刻的目瞪口呆之后,他说出了这个在人类历史上被重复次数最多的语句,“这不可能。”

6

“不可能?你打算否认亲眼看到的事实,继续做一个睁眼瞎吗?!”赤身裸体的女人双手叉腰,瞪视着柯明的锋锐目光几乎能够让太阳被冻结,“就像那些曾经有幸一窥真相,但却宁愿挖出自己的眼睛,好让自己继续沉浸在那个‘唯一的幸存者’的白日梦里的蠢材一样?”

“不……我只是……”在这一刻,柯明觉得自己大脑里的语言中枢仿佛被一只无形之手搅成了一堆蛋白质烂泥。他的脑子里塞满了无数问题,但他的舌头却顽固地拒绝将它们转变成连贯的语句,“是的,我以前听说过类似的谣言。但那只是纯粹的假设……没有证据可以……只有一些传说……”

“谣言?传说?在许多时候,所谓的谣言和传说其实正是真相的碎片。”女人轻轻摇了摇头,头顶那堆干拖把布似的纠结乱发随着她的动作来回晃个不停。她伸出一只修长的手指,缓慢地从一侧抚过因为怀孕而膨胀的腹部。在那些原本应当是光洁皮肤的地方,覆盖着一层层厚厚的、有着如同死水塘的表面般的暗绿色泽的胼胝质结构,像某些爬行动物的甲片般层层叠叠地从小腹部一直延伸到腹股沟的末端。同样的组织,也生长在她的肩关节和腋下,以及臀部附近的位置。除此之外,尽管已经身怀六甲,但她皮肤下的肌肉组织也比一般女性——甚至是绝大多数男性——都要更多,也更结实。

如果在二十五万年前看到这一幕,柯明多半会以为对方是那些一天花十个钟头在健身房里玩命的专业健美运动员中的一员——而且还是会偷偷服用类固醇的那种人。但他现在很清楚,就像她的特殊皮肤组织一样,这种高密度肌肉组织也不可能是后天得来的——事实上,它们只可能有一个来源。

一个柯明不愿意去相信,但却又无法否认的来源!

“没错,那些谣言和传说都是有现实依据的。虽然基地的首领们一直竭力试图抹杀与它相关的一切证据,并让所有人相信那不过是些传说。是的,他们不想让任何人知道,人类与弗伦克人——也就是你们所谓的‘绿鬼’——的混血儿,确实曾在实验室的试管中被制造出来过,主持这一计划的,正是我的父亲。他希望通过这一实验向人们揭示一个他们不愿接受的事实:那些被我们蔑称为‘绿鬼’的生物,事实上正是我们的同胞退化的后代,而且他们在生物学角度上与我们仍是一个物种!他们也是人!我们必须照顾他们的福祉!”女人说道,“但很不幸,他的实验结果并没能说服绝大多数人,在实验进入第二阶段之前,那些人就做出了蠢事……我们试图反抗,但却失败了,如果不是一部分人仍然同情我的父亲,他们很可能在那时就会要我的命。”

“实验的第二阶段?难道你的意思是……”

“没错,如果那些基地首领们知道有一个像我这样的混血儿拥有了自己的后代的话,他们肯定会不计代价地让这个‘错误’消失!正因为如此,我不得不在我的孩子诞生之前寻找一个他们的力量所无法触及的安全之处,哪怕使用极端手段也在所不惜——因为这不仅仅是为了我和他,也是为了其他人——每一个与我们生活在同一片天空之下,生来就应当拥有与我们同等权利的人!”她指了指自己膨大的腹部,“我想,你应该明白我的意思。”

“我……”在久远的过去从课堂上学到的生物学知识,就像回放的影片般从柯明的脑海中飞速闪过。众所周知,区别不同物种的根本判断标准,不在于动物之间的体型、外表、习性或者其他差异,而是生殖隔离。一头吉娃娃(当然,这种没什么实际用处的观赏狗,现在已经和培养出它们的那帮墨西哥佬一样从地球上消失了)和一头德国牧羊犬(这种能够干活儿的狗在基地里还养着一些)之间的外观与行为模式差异或许比大多数同属不同种的脊椎动物都要大,但在林奈创建的生物分类学体系之中,它们在本质上却仍然是同一个物种。原因很简单:如果你将一只吉娃娃的精子注入一只牧羊犬的卵子——或者也可以反过来操作——那么你将会得到一条小狗的胚胎,虽然没人能保证它的那副尊容到底能不能在宠物市场上卖出个足以让你收回实验成本的价钱,但至少从纯粹的生物学理论上讲,这条小东西可以产生具有繁殖能力的后代。但是,不同种的动物却永远做不到这一点:米诺陶永远也不可能离开那座靠想象构建的克里特迷宫,而数以千万计的骡子也绝对没机会留下自己的后代。而这一切都意味着,他现在看到的只可能意味着一件事——

“当心!”

还没等柯明回过头去,炙热的疼痛就像一条贪婪的水蛭般戳穿了他的皮肤,咬进了他的肌肉,而与这股疼痛相伴的还有一股强劲的动能。在这股力量的蛮横冲击之下,柯明就像训练靶场上那些被击中的人形靶一样朝着地面扑倒下去,潮湿的泥土与血的味道随即充满了他的鼻腔,而他那支帅气的手枪则在一连串碰撞中跳过了悬崖的边缘,消失在了翻腾的水雾之中。

这辈子里的头一遭,柯明明白无误地意识到自己已经来到了阴曹地府的大门口:从背后射中他的是一发货真价实的穿甲弹,多半是那种专门为战斗手枪设计的点四四口径版的子弹,虽然这玩意比用在步枪上的同类弹药威力小得多,但却仍然足以在近距离内击穿柯明的轻型护甲。而一旦成功撕裂了护甲,子弹内置的定时引信就会开始工作,确保装在它弹头里的那一小撮高爆装药能够在几毫秒之后把柯明的五脏六腑给炸成足可以填进香肠里的肉泥——但是,或许是保养不当的缘故,这枚子弹并没有完成这最后的一项使命。相反,在穿透了柯明的整个躯干,撕开了他半打以上的器官后,这玩意儿终于在包裹着他小腹部位的防弹插板上耗尽动能,停了下来。柯明能感觉到发射药燃烧所残留的热量正从那块金属的表面缓缓渗出,还能感觉到如同泉水般从创口涌出的鲜血正在迅速而无法挽回地带走他残余的生命,但至少在眼下,他还活着。

“看来我到得不算太迟。”就在口腔中的血腥味越来越浓的同时,柯明听到了他的老朋友余连的声音,“很高兴在这里见到你,苏蕤公民。”

“是你!”女人的声音里头一次透出了刻骨的绝望与恐惧,甚至就连正忙着咽气的柯明也注意到了这一点。

接着,透过雾霭落在柯明身上的稀薄阳光突然短暂地暗淡了片刻——余连刚刚从他身上直接跨过去,完全把他当成了死人。

“是啊,亲爱的,我想你已经向我的这位朋友展示够了你那诱人的特殊身段了。”余连朝对方露出了阴惨惨的笑容,“我得说,虽然这么做实在是有些……令人难过,但他的牺牲仍然是必要的。我们决不能再让基地陷入不必要的麻烦之中——当然,为了人类的未来,这是理所当然的。”

“为了人类的未来?!”在柯明被血色模糊的视野中,那个女人似乎正愤怒地挥舞着一只胳膊,“该死的,你们为什么就是不愿意承认,那些被我们当成新崛起的异族,被当成敌人的‘绿鬼’,事实上就是你们的子孙后代?!哦,没错,当伊曼纽尔博士在二十年前公布他的假说时,你们还可以用‘缺乏证据’来搪塞过去,但现在,你们凭什么还要继续无视无可置疑的事实?!就为了你们那愚蠢的虚荣?”

“虚荣?不,任何虚荣心旺盛的家伙都不可能通过‘火种’计划的心理准入测试,这一点我可以向你保证——因为只有实用主义才能最大程度地确保人类的存续。”余连耸了耸肩,“看起来,和伊曼纽尔说的一样,绿鬼产生的基因变异大多数都更倾向于隐性,只要一方是正常人类,那么子女将不会继承多少变异基因。”他缓缓地打量着对方,“你身上的那些……外来特征已经不算太多了,否则也不可能在这么多年里一直瞒着整个基地,就算有人帮忙也不可能。而我想,至少在外貌上,你的孩子会和一个真正的人类相去无几——他的父亲应该是你在基地里的某个秘密同情者,对吧?”

“我的孩子本来就是真正的人,就像我一样!我们——不,你们根本就不是什么‘最后的人类幸存者’,因为人类从未从这颗行星上消失过!”女人点了点头,同时愤怒地回答道,“这个孩子的诞生将提供一条无可辩驳的证据,足以证明我们在这几十年里干的都是些什么样的混帐事——我们日复一日地重复着‘一切为了人类’的口号,但却没有哪怕一天不在奴役、袭击和杀害我们的人类同胞,并用最恶毒的方式侮辱他们、丑化他们、压迫他们!你们难道不明白这件事有多荒谬吗?!”

“没错,我们确实明白——在很久以前就已经明白了。”余连低沉而无奈地笑了两声,恰到好处地盖过了柯明因为无法忍受疼痛而发出的一声呻吟——剧烈的痛苦就像一块千钧巨石,将柯明死死地压在自己的血泊中动弹不得。柯明突然意识到,或许正是因为这个缘故,那枚子弹的引信才直到现在也没有被引爆,不过,一点小小的振动也许就能改变这种情况,“但这更加证明了我们的所作所为的必要性。”

“你说什么?”女人质问道。

“我所陈述的不过是个显而易见事实,亲爱的。你在农场工作了这么些年,难道就没有意识到这一点吗?那些东西——无论你管他们叫‘绿鬼’还是弗伦克人,或者是别的什么——在很早以前就成了我们经济体系的核心,如果没有他们的庞大劳动力,我们很可能至今还住在用集装箱搭成的临时住宅里,为了种出足够果腹的粮食而天天发愁!而一个丑陋、低能且充满敌意的种族也是我们团结的基石!好好回忆一下吧,在我们三座基地之间,以及基地的内部曾经爆发过多少矛盾与争吵?难道你不知道在基地发展的最初阶段,一点儿微不足道的资源纠纷都可能导致流血冲突?!在这种情况下,一个共同的敌人对我们的价值,远胜过一个烂泥扶不上墙的‘朋友’。”余连停顿了片刻,似乎是在考虑接下来的措辞,“我知道你想说什么:从理论上讲,这些问题确实都是可以解决的。我们可以和他们互相帮助、共渡难关,也可以靠着友谊、团结、使命感或者别的什么东西,来避免分裂与内斗的命运——就像伊曼纽尔博士当年已经对我们说过的那样!哦,没错,如果在二十五年前就能看到眼前的事实,我或许会考虑站在伊曼纽尔那一边,但历史从来就没有什么该死的如果!现在的事实是,我们已经在超过五分之一个世纪的时间里,把我们那些不长头发的绿皮肤朋友当成一群可以被驯化的有害动物,假如我们明天就把真相告诉基地里的每一个人,你认为他们难道会只是耸耸肩,说一句:‘好吧,看来我们这些年里一直都在犯错误,现在让我们接受真理、把它改过来吧……’然后就可以完事了吗?”

“但我们的使命——”

“我们的使命是尽一切可能提高人类文明传承下去的几率——记住,是人类文明,不是某个携带着成堆变异基因的退化种群,更不是某些个体!我也不允许强烈的负罪感与愧疚感永远折磨其他人,让他们无法全心全意地复兴人类文明!”余连吼叫起来,“从某种意义上讲,牺牲不但是可以接受的,而且也是必要的。也许那些吃泥巴的家伙确实是我们同胞的子孙,但我们却是人类文明的真正继承者——至少就我看来,与其浪费几个世纪的光阴,冒着陷入思想混乱乃至内战的风险去教化那些傻瓜蛮子,倒不如让他们在为人类文明重建的过程中派上点儿更直接的用场!”

就在余连吼出这句话的同时,如同锁镣般束缚着柯明的疼痛突然开始减轻了,他觉得自己就像一只正在羽化的昆虫,正逐渐从那层无用的几丁质旧壳中脱离——在部队里,他曾经听说过这种事,很多人都声称这是死亡即将降临的征兆。柯明不知道这种说法是真是假,但他知道,随着痛苦束缚的消退,他现在又可以用自己的手脚做点儿事了。

柯明抠摸着伤口的边缘,把那枚穿甲爆破弹取了出来——这原本会触及大量断裂的神经组织并造成强烈的痛苦,但他已经不知道痛了。他像享受盛宴一样小心而缓慢地吸了一口空气,然后摇晃着站了起来,从身后抓住了那位已经与他保持了二十五万年长久友谊的老友。

“你干什么?”这是余连最后的问题。接着,柯明掐住了他的喉咙,将那枚爆破弹朝他嘴里用力塞去。

“我们是对的!你应该知道我们是——”余连惊恐地大叫着。

“也许你们是对的,”柯明摇了摇头,推着对方向悬崖下坠去,同时一拳打向了他含着子弹的嘴——在许多时候,一次恰到好处的重击就足以引爆哑弹了,“但我一直不太聪明,老兄。”

7

我本不该来到这个时代的,我他妈的也不该死在这个时代。当他老朋友的脑袋变成一个血肉四溅、即将吞噬他意识的火球时,柯明懊丧地想,这该死的、出了错的混蛋计划……(完)

每日荐书

去年年前,我最后一次见小玲,是在我导......

莫名的,在一片沉默之中,我突然接收到......

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n