1959年美国著名科幻作家,科幻三巨头之一的罗伯特·A·海因莱因出版了他最有影响力的长篇科幻小说《星船伞兵》(Starship Troopers),从此围绕着这部长篇科幻小说所衍生、讨论、争议的话题一直延续到了现在;它还十分奇妙的启发了一大批日本科幻动画人并且直接促成了日本动画中一个庞大的类型的诞生。为此我们来梳理一下。

海因莱因本人出生于1907年,从姓氏来看我们知道他是一个德裔美国人。他出生于密苏里州的小城巴特勒,童年则在密苏里州的堪萨斯城度过,这个地方处于美国“圣经带”地区,带着典型的美国南方氛围,这种文化上的气氛在他之后的一系列作品中体现的非常明显(比方说《时间足够你爱》和《穿墙猫》中),更重要的是他的作品带着典型的美国南方的保守主义精神,相信个人自由、怀疑政府、“流自己的汗吃自己的饭”等等,都可以在他的书中找到。

海因莱因1929年大学毕业于著名的安那波利斯美国海军学院,专业是海军工程,后来被分配到列克星顿号航空母舰上任无线电讯号方面的工程师。后来他辗转至其他舰艇,但是在1934年因为肺结核从海军退役。在二战时他作为平民工程师在费城海军码头工作。虽然海因莱因没有直接参与过二战,但是在海军的这段经历构成了他作品中的一个很重要的部分。在他的主要作品出版时美国尚且没有陷入越战泥潭,民众还沉浸在二战胜利之后对于美国军队的信任和洋溢着的战后乐观情绪之中,所以他的作品中对于军队生涯的描述还是十分乐观向上的,反观在80年代获得雨果和星云奖的乔·霍尔德曼《千年战争》和《永远的和平》,就弥漫着一股越战失败之后对于战争,对于美国军队的失望和不信任情绪,所以从这个角度来说,科幻作品有着它自己的时代性。

《星船伞兵》原本是作为海因莱因青少年科幻小说而写的,但是由于其中所蕴含的政治思想过于复杂和深刻,最终作为成人科幻出版;但是现在来看,这本书的轻松笔调和“成长”主题仍然保持了青少年科幻的形式,但是内容却大不一样了。

《星船伞兵》出版之后争议极大。许多评论家都言辞激烈的批评这本书宣扬“军国主义”和“法西斯主义”,因为书中描述了一个只有参军并且退役之后才能获得政治权利的社会。这种争议一直到海因莱因出版了他的另外一本小说,讲述月球独立过程的《严厉的月亮》(原名是《The Moon Is A Harsh Mistress》,直译为《月亮是个严厉的女主人》,中文版出版名为《严厉的月亮》)之后才渐渐消失。《严厉的月亮》则一反《星船伞兵》中所描写的那种军国主义社会,描写了一个直接模仿美国独立的由囚犯所建立起来的月球社会,在这个虚构的月球上囚犯们实行的是无政府主义,与《星船伞兵》里的那种社会简直就是镜像的两面。

《严厉的月亮》

不过将这两本书结合起来看,就会发现实际上海因莱因在两本书里描绘的,都不是他理想中的社会,但这两本书却都贯穿了他的精神,也就是他从幼年成长一直到加入海军的那种精神:保守自由主义。在两本书中他自始至终强调的都是保守的自由主义者所信奉的信条:权责对应,作为个体的人类应该为自己的行为负责。在《星船伞兵》中,想要获得政治权利(投票权和被投票权),亦即决定他人生死和幸福之权力(按照海因莱因自己的话来说,“投票权就是赤裸裸的暴力”),就需要为他人的生死和幸福负责,这个方法就是参军,保家卫国,“获得最大的权利(投票权),就要负最大的责任(献出自己的生命)”;而在《严厉的月亮》里,在月球这个无政府之地,所有人都要明白自己和他人的权责边界,因为不明白的人的下场就是死。所以在他所构建的这个社会中,“月球人是一群你所能见过的最礼貌的人”,是因为不懂礼貌的人都死了。这就是无政府主义的理论基础:如果权利边界被清楚的划定出来,那么市场(包括经济的、政治的和思想的)会自动的达到最优配置。在这两本书里海因莱因的理想是很明晰的:人都是理性、聪明和良善的,而政府(不管是《星船伞兵》中的由退伍军人组成的军国主义政府还是《严厉的月亮》里的压根没有政府)不管是什么形式,只要在它所管辖下的公民是人格健全和知晓利害的,就会是一种良政。在他笔下的社会中没有人格缺陷者存在的空间。

不过可能这本书在中国影响更大的子嗣则是保罗·范赫文所导演的1997年的同名军事科幻电影,国内通常翻译为《星河战队》。由于在1997年时代出色的特效和极有魄力的血腥场景,这部电影在中国影迷里影响相当大,在许多年之后还被很多销售家庭影院的商场拿来作为DVD机和电视机的试机片。

不过这部电影与原小说的差距之大可谓是科幻改编电影中第一。电影里完全没有海因莱因在小说中描写的高级技术和深刻的思想内涵,除了电影名称和几个主角的姓名之外基本上与小说毫无关系。电影基本上将其中的那个社会描写成一个法西斯政府,无处不在的政治宣传和广告号召人民去送死,原著中极其深刻的政治讨论已经完全不见踪影。至于为什么这部电影和小说差距如此之大,我们可以通过保罗·范赫文在本片的DVD导演解说音轨里的自述找到原因。

在导演解说音轨的一开篇他就明确的说明他根本就没有看完原著,甚至很难说看过(原话是他连第一章都没有看完就放弃了,因为他觉得小说非常无聊)。而之所以将电影改编成这样子很大程度上则是因为范赫文的个人经历:他1938年出生于荷兰,1943年家庭迁至海牙,在二战时期是德国的荷兰占领军大本营,住所毗邻德国的V1和V2火箭发射基地。不同于没有真正经历过战争的海因莱因,幼年时期二战的直接体验自然让范赫文对于战争切齿痛恨,所以《星河战队》是他有意拍成这个样子的:在导演评述中他表示他研究了各国在二战时期的宣传片和纪录片,《星河战队》有非常多的场景和镜头布置都是直接模仿这些宣传片和纪录片,所以才有那么奇怪的战争设定(比方说超光速星际航行的时代却还是拿着火药步枪的大兵)。作为一部商业电影,《星河战队》看起来像是一部赤裸裸的法西斯宣传片。而实际上电影却是高级黑,包括一眼就能认出来的模仿纳粹的灰色军装。当然,这样的个人风格也付出了代价:电影的成本达到1.05亿但是整体票房却只有1.2亿,按照好莱坞电影的一般规律,这等于是没有收回成本。这部片从重口味的血腥镜头到深藏的反法西斯毒牙都不为一般观众所喜。

不过事实上电影推出了2和3。但是值得注意的是2的制作成本是700万美元,3是2000万美元,而且都是不经上映直接推出DVD,在好莱坞是典型的B级片配置。好莱坞向来有小的电影工作室取一个跟当季大片类似的名字推出低成本电影以求忽悠的传统,这两部电影顶着《星河战队》续作的名号,但是制作非常粗劣。作为一个在科幻界相当有号召力的名字,《星船伞兵》在电影界沦落至此,真是让科幻迷扼腕。

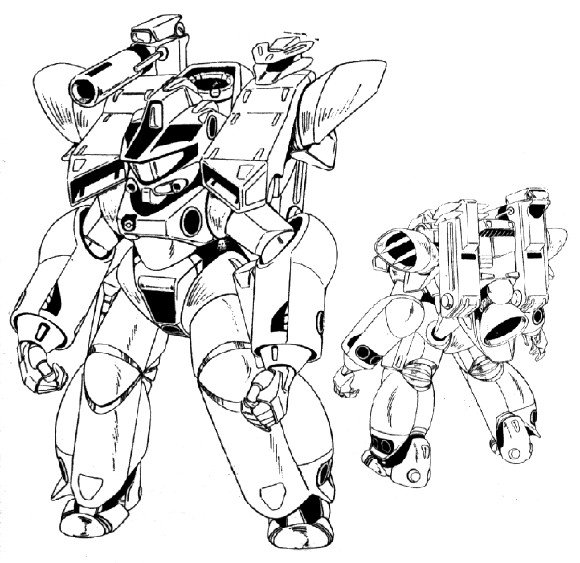

《星船伞兵》不但有着海因莱因作为科幻大师的深邃的思想,它还是后世科幻作品两大概念的开创者:一个,当然是作为共生社会的虫族的设定(战锤40K、星际争霸和光环,还有数不清的科幻作品里都有这个概念),另外一个,则是原著中“机动步兵”部队所装备的高科技动力装甲。甚至,海因莱因也发明了“轨道空降”的概念,将士兵直接从空间轨道上投下去作战,虽然范赫文在电影中把小说里所有的技术部分全都扔了,但是后来非常多的科幻作品都使用了轨道空降的概念,比方说《光环》里的“地狱伞兵”。而动力装甲这一个概念深刻的影响了日本的科幻创作。

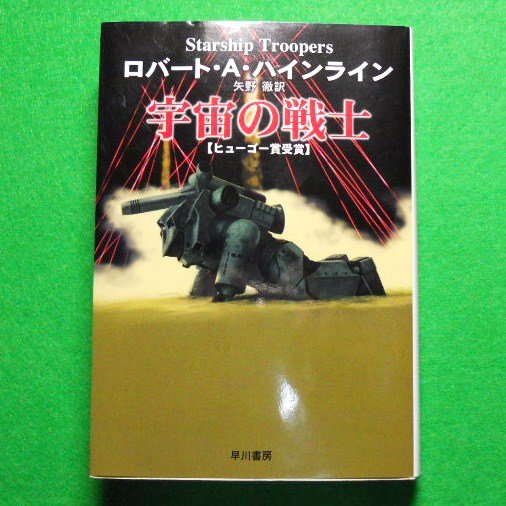

日版小说封面

《星船伞兵》最早引入日本是在1967年。1977年早川书房所出版的《星船伞兵》文库本中,首次出现了由著名的日本科幻机械设定画师宫武一贵和加藤直之所绘的装甲动力服的设定插图,这个插绘以及书中对于“装甲动力服”作为一种兵器的概念影响到了之后几乎所有日本科幻动画的创作。1979年《机动战士0079》的上映,让日本机器人动画由超级系第一次转变为真实系:亦即机器人不再是一种特殊的存在,而是真实战争中量产的普通兵器。《高达0079》里的机器人则直接是受《星船伞兵》的启发。早期设定里,监督富野由悠季和机械设定大河原邦男所构思的“Mobile Suit”(直译就是机动装甲服,在原著中“机动步兵”是Mobile Infantry,而动力服则简单的称为“Suit”,这个联系非常显著)仅仅是2.5米到3米的动力装甲服,直到后来为了玩具商的要求才改成18米高。而真实系的另外一部经典作品《超时空要塞》的早期机械设定也同样经历了一个大型化的过程。在《高达0079》之后,真实机器人动画就作为日本科幻动画的一个大类被固定下来。从这个角度上来说,海因莱因可以算作日本真实机器人动画之父。

日版小说的机设,据说海老爷子亲自认可

1988年日本日升公司推出了《星船伞兵》的OVA动画,基本上忠于原著,而且机械设定沿用了小说版宫武一贵的设定,有非正式的消息表示,海因莱因本人对于这个设定表示认可。之后在2012年日本还推出了3D动画《星船伞兵:入侵》,基本沿用了美国电影版的人物关系和虫族设定,但是发展了一套日本风格的机械设定。

《星船伞兵》作为经典的科幻作品,无论是其中所包含的深刻政治讨论,还是当时而言极为领先的科幻设定,都是历久弥新的。只要科幻这个类型还没有消失,对于《星船伞兵》的讨论、思考和改编就会一直持续下去。

最热文章

对于100年前甚至只是50年前的人来说,今天的城市看起来已经完完全全是一副未来都市的样子

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。\n

所有这些时刻,终将流逝在时光中,一如眼泪,消失在雨中。——《银翼杀手》\n

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n

留言