近年来,柔性电子学似乎正在不断地扩展着电子学的研究和应用范围。但是,由于近半个世纪以来电子学的研究重点始终集中在硅基电子学,所以当我们调转方向来研究柔性电子学方面的时候,会发现对于这一新兴研究领域的材料知之甚少。

最近一段时间,已经有了大量关于自修复导电材料的深入研究,这些材料可以自我修复由弯曲、变形等作用造成的损伤。但是到目前为止,绝大部分的研究都集中在可以自修复的导电材料而非电介质材料上。

现在,来自宾夕法尼亚州立大学的研究人员正在开发一种自修复的绝缘介质材料。电介质材料之所以和导电材料一样重要,是因为它们为导电线路提供了隔离,在芯片封装中也起到重要作用。

“大部分关于自修复电子材料的研究都集中在导电材料,而电介质材料却被忽视了,”宾州州立大学的王庆教授在一份新闻稿中提到,“我们的确需要导电材料来构成电路,但同时也需要对微电子器件和电路进行有效的隔离和保护。”

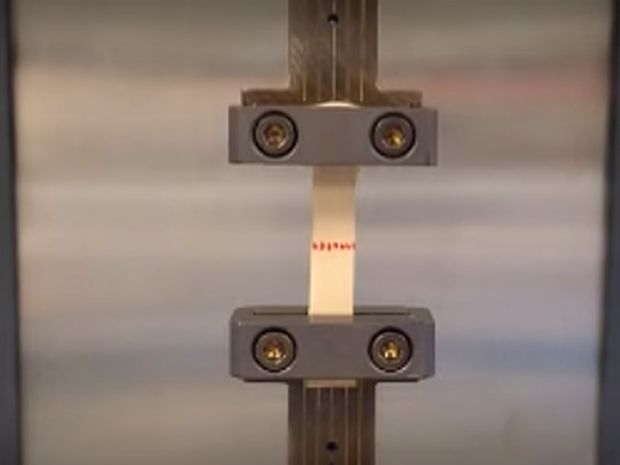

宾州州立大学的研究团队在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)杂志上发表了他们的研究成果,他们成功研制出一种聚合物基纳米复合材料,它可以利用多层氮化硼纳米片晶进行强化。这种材料在经过反复的弯折和扭曲之后,依然能够恢复到原有的结构特性和电学特性,包括机械强度、应对大电流电压波动的抗电击穿能力,以及材料的电阻率、热导率和绝缘性能。

这种材料自修复的机理是:材料表面的氮化硼纳米片晶层与层之间通过氢键组互相连接,当两块复合材料靠得很近时,静电力会将它们连结在一起,如果我们有两块靠得很近的材料,其中一块是完好无损的,而另一块是变形的,两块材料之间形成氢键,就会把被弯折或扭曲的材料恢复回原来的形态,材料就有效地实现了自我修复。

复合材料中氮化硼纳米片晶的比重决定了触发自修复过程所需的热量或者额外的压力。这就意味着,只要适当调整氮化硼纳米片晶材料的比例,就有可能在室温条件下实现材料的自我修复,而我们需要做的只是把一块变形的材料和一块完好的材料贴在一起。

“我们希望能找到一种可以完全自我修复的材料,即使是经过多次不同形式的破坏之后,仍然可以恢复它所有的特性和功能。”王庆教授说道,“这是我们第一次成功研制出可以在多次不同形式的破坏行为后实现自修复的材料,我们认为这种材料的应用领域会非常广泛。”

王庆教授向IEEE Spectrum透露,在后续研究中,他和他的团队将致力于将这种材料集成到实际器件中去,如传感器、晶体管等,从而进一步探索它的应用价值。

翻译:刘卓 审阅:赵昌昊

可自我修复的电介质材料

本文来自:

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:系统管理员]

留言