导语:用普适常量定义温度

关键词:量子 原子 规范化 温度

一公斤奶酪和一公斤Vegemite(一种澳大利亚生产的食物酱)哪个更重?令人惊奇的是,这要看它们的来源。

测量史上有一个沟通问题:人们怎样对它们谈论事物的多少达成一致?

历史上,事物是用方便但易变化的参考物测量的,比如拇指(一英寸)或脚(一英尺)的长度—这样无疑造成了很多古代的争端。

在中世纪的商业活动中,解决由这些经验规则带来的模糊问题非常重要,因此800年前的大宪章(Magna Carta,其中的条款明确偏向了酗酒的纺织工人)规定:

(35)全国应有统一之度量衡。酒类、烈性麦酒与谷物之量器,以伦敦夸尔为标准;染色布、土布,锁子甲布之宽度应以织边下之两码为标准;其他衡器亦如量器之规定。

在科学和工业革命期间,对科学精确度和标准化与日俱增的需求、大规模的生产以及商业全球化促进了度量系统(基于像米、千克和秒这些单位)的发展。

这个系统成为了现代科学大厦的基石,这使得人们可以定量地研究像重力、电或温度等现象,要知道它们没有便利的日常参照物。

测量的一个参考

标准单位最初由人工制造的参考物定义。例如,保存在巴黎的一个铂块定义了千克,其复制品保存在各个国家的计量院。

但是可靠地散布这些标准也存在问题。例如,当将千克原器和其复制品进行比较时,它们会稍有不同。由于国家测量实验室在其管辖区内合法定义了测量,一千克的法国奶酪现在要比澳大利亚Vegemite轻一微克!

为了解决这个问题,科学家一直致力于用普适常量(比如光速、某个原子的频率或者量子器件的电阻)重新定义单位制。这个计划中的时间、长度和电荷已经被重新定义。

其它的物理量像质量和温度仍然依赖于人工制品。开氏温度是用“维也纳标准平均海水”定义的,这是由国际原子能机构特别提供的。在当前的ITS-90温标中,这种特殊名字的水的三相点(液、固、气三相共存)被准确地定义为273.16开尔文(0.01摄氏度)。

温度的一种普适度量

国际上有很多方法尝试用普适常量重新定义开氏温度。

激光探测铯蒸气的红外线图像。图片来源:GW Truong

我们的方法发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。这种方法基于室温下铯原子低压蒸气的多普勒光谱。多普勒效应的一个例子是当警笛路过时声音频率的变化。

气体中的原子都在飞奔,并且温度越高速度越大。我们可以用精确的激光技术测量原子谱中多普勒频率的变化,从而判断原子速度—就像汽车超速监视区的交警用多普勒雷达枪测量车辆速度一样。

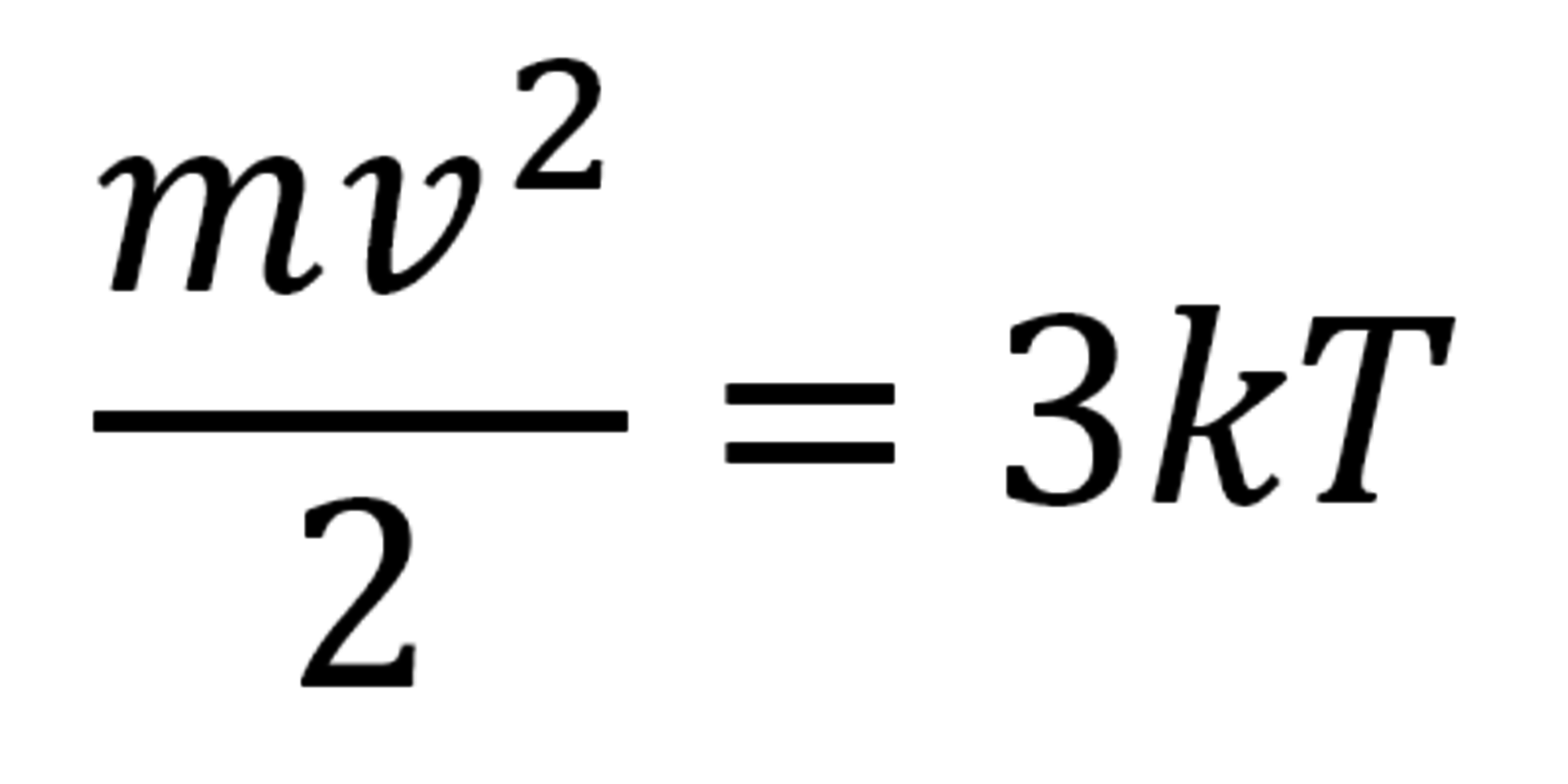

计算温度的方程。图片来源:作者

从原子速度(v),我们用方程计算出气体温度(T)。(m是原子质量而k是玻尔兹曼常量)

重要的是,我们的方法中并没有未知的校正因子;仅仅依赖于普适常量原子质量和光速。因此只要技术达标,任何实验室(无论是在地球上还是在仙女座星系中)都可以重复我们的实验而不需要人工制品做参考。更好的是,我们方法的量程跨度很大,从冰点以下到熔炉内部的温度都可以测量。

这种技术的难点之一是用于探测原子的激光的内部状态也在变化,甚至对于极低功率的激光也是如此。如同汽车司机发现测速雷达会变得焦虑一样,我们实验中的原子在用激光测量时也会受到激发。

原子状态的改变很小,仅为万分之一,但是与我们想达到的精确度百万分之一相比仍然很大。幸运的是铯的同位素原子都非常相似,因此我们可以用量子理论考虑这些微小改变从而极大地提高测量精度。

确保测量单位制的正确性至关重要:它是科学与技术建立的基础。更新温度的定义需要兼容当前测量系统,并且寻求不同的实验方法以确保它的正确性。

对任何升级,如果公众几乎没有注意到升级的过渡过程,那么升级就能被视作是成功的。但在前沿情况(无论是处理高温材料、研究宇宙微波背景还是超冷量子气体)下,基于普适量和基本原理的开尔文温度才能经受住最严苛的检验。

作者简介:

Thomas Stace,士兰大学物理系副教授。

(翻译:张文泰;审校:杨玉洁)

原文链接:

https://theconversation.com/cant-take-the-heat-we-need-a-universal-measure-on-temperature-47154

留言