研究人员发现能够使得细胞通过分离完成最终分化的信号通路

细胞生长以及分离的时候会彼此建立联系。这一过程不仅仅发生在发育、再生或受伤后,也同样发生在癌细胞的生长和转移瘤的形成过程中。当细胞之间以这种方式建立联系后,细胞内信息便会通过蛋白进行交换,而这些蛋白镶嵌入细胞膜中并相互形成紧密的锁-钥结构复合物。如果细胞想要发送一个相斥的信号,这些联系必须被切断。研究显示细胞进行这一过程最快的方式是吞噬掉邻近细胞的细胞膜上的蛋白复合物。位于马丁斯雷德(Martinsried)的马克斯-普朗克神经生物学研究所(Max Planck Institute of Neurobiology)的科学家们已经识别出了控制这一过程的生物分子。

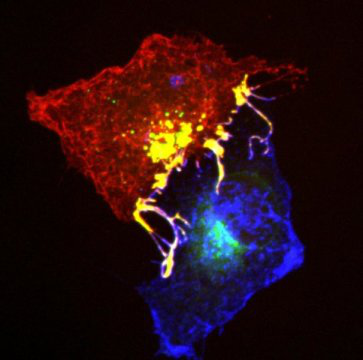

(图中的Ephrins (蓝色)和Ephs(红色)在细胞接触点形成复合物(黄色)。为了使细胞彼此分开,复合物需要在信号蛋白Tiam和Rac的协助下被拉入各自的细胞中。图片来源:马克斯-普朗克神经生物学研究所/Gaitanos)

细胞的发育是一个异常迅速的过程。随着越来越多的细胞在体内形成,它们必须在人体内找到正确的位置,并明显地区分于其他细胞(编者注:又称为细胞分化)从而形成组织,或者—以神经系统为例—与远端的伴侣细胞建立联系。马克斯-普朗克神经生物学研究所的Rüdiger Klein所在的部门是研究细胞是如何建立联系的,他说道:“这种细胞间的聚集是一种有序的推挤行为。一个细胞向另一个细胞展示运动方向最常见的方式就是通过短暂的接触来击退其他细胞”。根据科学家们的观察,细胞之间的“互动”毫不客气,一些细胞甚至会大老远跑来从其他细胞的细胞膜上吞噬掉整片结构。

当细胞间发生联系时,Ephrin和Eph将会参与到这个过程中。这些蛋白存在于大多数细胞的表面。当两个细胞接触时,它们的ephrin(配体)和Eph(受体)会结合并形成紧密的ephrin/Eph复合物,这些复合物会通过细胞内的信号通路促使细胞相互排斥。Klein解释道:“这就是容易出问题的地方,因为细胞想尽快彼此分离,然而每两个细胞间都由紧密的Ephrin/Eph复合物相连”。因此细胞还需要做额外的工作使彼此分开:细胞会延伸其自身的细胞膜直至超过各自的复合物,使得复合物及其周围的细胞膜与邻近细胞分离,并被完全吞并到各自的细胞内。

马克斯-普朗克的研究人员们早在2003年就发现细胞可以用这种方式—被称为内吞作用—进行彼此分离。而得益于分子生物学的进步,他们如今可以详细地展示内吞作用的过程原理了。

在一系列基因修饰技术以及对单个细胞组分进行靶向失活的帮助下,科学家们成功地证明了Tiam信号蛋白在ephrin/Eph复合物的形成过程中处于激活的状态。随后,Rac蛋白酶也被激活,而这一过程又反过来引起ephrin/Eph复合物在肌动蛋白细胞骨架局部重塑的过程中被细胞膜吞噬。如果其中一种成分缺失,这一内吞作用的吞噬过程便会受阻,那么细胞就无法分离而只能保持粘连。

明确这一信号通路的意义重大,因为它使得人们对神经元网络和其他器官系统的发育更为了解。这一发现同样让癌症研究领域产生了极大的兴趣:由于ephrin和Eph可以控制细胞分离,它们在癌细胞侵入组织及转移瘤的形成过程中起到重要作用。因此,受体及与其有联系的伴侣细胞都是当下医学研究的重点。通过深入了解控制细胞分离的信号通路,可以助力新药的研发,更好地对抗癌症。

信息来源:以上内容翻版于马克斯-普朗克协会提供的材料。注:内容根据文章风格和长度有所更改。

杂志参考文献:

1.1.Thomas N. Gaitanos, Jorg Koerner, Ruediger Klein. Tiam–Rac signaling mediates trans-endocytosis of ephrin receptor EphB2 and is important for cell repulsion. The Journal of Cell Biology, 2016; jcb.201512010 DOI: 10.1083/jcb.201512010

翻译:李光昭

审稿:季韬

原文地址:read:https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160906131308.htm

留言