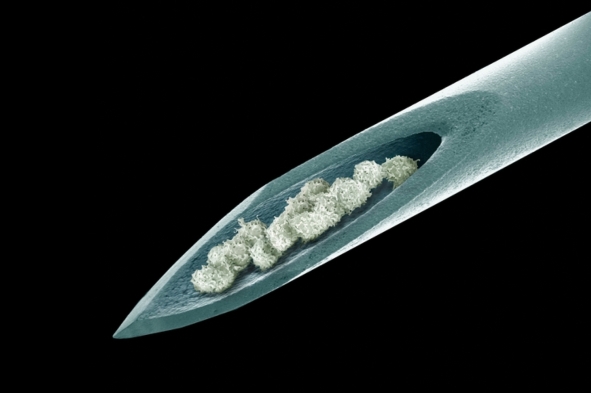

——科学家们发现缬氨酸对造血干细胞发育的重要作用 复合彩色扫描电子显微摄影:针内的骨髓细胞(概念艺术作品)。图片来源:STEVEGSCHMEISSNER Getty Images

KarenWeintraub 2016年10月20日

这种氨基酸名为缬氨酸,人们通过食用蛋白质获取,它似乎是造血干细胞形成的关键。这项新的研究于周四发表在《科学》杂志上,研究人员发现,当小鼠失去缬氨酸这一蛋白质基本构成单位两到四周后,其体内全部停止了制造新的血细胞。

研究人员说,实验室内试验表明,人类造血干细胞发育似乎也依赖于缬氨酸。如果这得到证实,那么在病人进行骨髓移植前,或许只需清除病人体内的缬氨酸,他们就不必进行化疗或放疗了。这两种方法都是为了破坏病人原先的造血干细胞,为新移植的造血干细胞腾出空间,但按这样的程序治疗后,20个病人中就会有一个病人死亡,有时就是由于这种有害治疗带来的并发症。

此外,清除白血病患者体内的缬氨酸后,甚至可能消灭导致癌症的细胞,文章的主要作者Hiromitsu Nakauchi说道。Nakauchi是一名干细胞研究人员,同时在东京大学和斯坦福大学任职。“如果这样一个简单的、危害相对较小的疗法可以用于治疗白血病,那真的就太棒了。” “这正是我现在所希望的。” Nakauchi还说,他很惊讶能发现这样一个基本的生物过程。“我简直不敢相信。”

CamillaForsberg是加州大学圣克鲁斯校区的一名造血干细胞研究员,她并没有参与此项研究,她表示自己对该研究结果感到震惊和激动,如今居然还能做出这样的基础发现。“我们通常认为很基础的东西,仍然在给我们带来惊喜,这真的很让人振奋。”她还表示,理解造血干细胞对缬氨酸如此敏感的原因将至关重要。其它类型的细胞可能对身体中另外19种活跃的氨基酸有特殊的敏感性,其中九种极其重要,并且必须通过食物获取,因此Forsberg相信现在也必须对它们进行研究。斯托瓦斯医学研究所(the Stowers Institute for MedicalResearch)的干细胞生物学家Linheng Li认为,对于缬氨酸在血液中扮演的这个基本角色,不必感到太过吃惊,因为我们已经知道,一些坚持低蛋白素食的人很容易贫血,而这种疾病的主要症状正是红细胞数量不足。

Li并没有参与这项新研究,但他表示自己在实验室里得到了一个类似的发现,还未发表,这让他很相信Nakauchi的研究结果。他也相信除去缬氨酸不仅对小鼠有作用,对人也会有同样的效果,尽管还需要大量的研究来确定人们对失去缬氨酸的最长耐受时间。Li认为,如果清除体内缬氨酸对骨髓移植患者有作用,那些通常被认为不适合化疗或放疗的人,比如孕妇,就可以采用这种疗法。但是Li怀疑,只通过除去缬氨酸并不会直接对治疗癌症有效,可能还需要结合其他疗法。

在发表的研究中,Nakauchi和他的同事表示,他们能够成功地向已经清除了缬氨酸的小鼠移植骨髓,不需要放疗或化疗,但由于缬氨酸与新陈代谢和组织修复过程也有所关联,导致一些老鼠死于营养缺乏。Nakauchi说,清除人体的缬氨酸应该相对容易,比如可通过静脉注射不含缬氨酸的特殊配方。但是他承认如果耗尽体内的缬氨酸需要持续数周或数月,实施起来可能就比较困难了。

研究人员还发现人类造血干细胞在没有缬氨酸的培养情况下不能增殖。Nakauchi说,他们在研究完成后才意识到,他们的实验是建立在70年前由已故诺贝尔经济学奖得主Arthur Kornberg发表在《科学》杂志上的研究。Nakauchi说他是在斯坦福大学做博士后的时候知道这位生化学家的,能够更新和扩展Kornberg的发现让他感到很骄傲。

Nakauchi希望这项研究能够带来癌症治疗的新方法。“其他干细胞,包括肿瘤干细胞可能会有类似的氨基酸依赖性。”他表示。“我对此非常感兴趣。”

翻译:何成自菁

审稿:林然

原文链接:https://www.scientificamerican.com/article/could-diet-change-help-treat-blood-cancer-or-transplant-patients/

留言