2014诺贝尔医学奖同时授予了三位科学家,JohnO'Keefe, May-Britt Moser 和Edvard Moser。他们

的研究发现了人脑中负责执行定位导航功能的细胞。

自从地图第一次被人类使用,它经历了纸质到电子的演变,并一直对人类社会乃至世界产生了巨大的影

响。然而,如果有一天人类失去了地图,那是不是意味着我们将完全无法辨别方向和位置了呢?答案是否定的。

在很大程度上,依靠着人脑自动形成的“地图”,我们仍然可以四处游走而不会迷路。因此,在人脑中建立一个

地图对人类识别方位有着极为重要的作用。

你是否曾经思考过这样的问题:夜晚时分,你在漆黑一片中从你的床铺走向厕所,在看不见环境的情况下

却没有撞到餐桌。这是怎么做到的呢?或者当你离开电影院想要去坐公交车回家时,你自然而然地回忆起哪个方

向是最近的捷径,这个记忆又是源自何处?

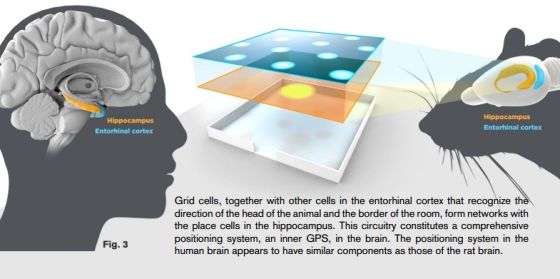

由2014年的三位诺贝尔奖得主在30年间获得的两项研究成果向我们揭示大脑处理空间信息和记忆的机理。

这三位科学家使用十分敏锐的电极传感器测量并记录了大脑局部细胞的活动,并分析结果发现了两类特殊的神经

细胞——“定位细胞”和“网格细胞”。这两种神经细胞通过互相协作的方式建立起了记忆“地图”。

John O'Keefe是本次大奖的获奖者之一,他目前是伦敦大学塞恩斯伯里-韦尔科姆神经电路与行为中心主

任。O'Keefe早在80年代初就公布了一项特殊的发现:当老鼠在房间里面爬行时,每当它走过一处位置时,老鼠

脑部的某一处特定神经活动就会被激活——当老鼠每次经过房间的最左角落时,神经A都会高度刺激;而当它经

过房间中央时,神经B都会被激活。O'Keefe将这些神经所在的大脑区域命名为海马体——名字源于这块区域和

海马形状十分相似。由于海马体在动物经过特定空间位置时的神经活动,它又被O'Keefe命名为大脑中的“定位

细胞”。

众所周知,海马体和人的记忆与学习功能有密切联系。然而,O'Keefe关于建立空间地图的发现是海马体首

个被实验确认的功能。在到达一个新环境时,一系列细胞区域将会将其位置信息储存在记忆地图中,当下次经过

时,地图就会通过神经网络建立起周围环境的模拟布局,以达到导航作用。

三十年之后,May-Britt 和 Edvard Moser在邻着海马体的名叫内嗅皮层的大脑区域有了意外发现,这块区

域组成的系统可以起到辅助海马体定位的功能。这对来自挪威的夫妇曾经在伦敦大学同O'Keefe共事过一段时间,之后二人于1990年转到挪威科技大学任职。

他们的研究发现,内嗅皮层里的神经不像“定位细胞”那样,在实验对象处在房间的特定位置时被激活。

他们以稳定的间隔时间记录周围的环境。当实验对象探索环境一长段时间后,实验人员绘制了独立神经元的活动

图。此时这些“网格细胞”的重要性立刻凸显出来了。如同它们的名字,网格细胞形成了一个坐标体系,这个坐

标网覆盖了整个周边环境。“网格细胞”和“记忆细胞”一起建立起完美协作的地图系统,从而起到定位导航的功能。

由于对大型动物进行类似定位实验的困难,科学家对于“定位细胞”和“网格细胞”的认识还停留在基础

阶段。然而,通过对啮齿类动物和其他动物的实验,比如对蝙蝠的实验,科学家发现这一系统机制在不同个体中

同样适用。定位细胞和网格细胞将多种感官输入汇聚在一起,共同形成了一个地图系统。这个系统将会告诉我们

和出发点的距离,周边环境的坐标信息,从而达到导航作用。

通过对这三位神经科学家授奖,诺贝尔委员会显然认识到了这项科研成果的重要性。它能帮助人们理解一

个困扰了哲学家们数个世纪的问题——人类如何感知和记忆时间与空间。这些研究将解释大脑受伤和异常疾病

对记忆能力和导航能力的影响——比如阿尔茨海默病导致了老年痴呆的机理。在这个时代,我们已经有能力绘

制大脑的区域图,而这也成为了全社会关注的一个科学目标。为此,我们必须对决定大脑认知和行为的机理有一

个更加深刻地理解,而这个理解将在未来为我们探索大脑领域打开一扇大门。

(译者:胡子牛 审稿:张文韬)

留言