我叫吉尔。我身处一个你意想不到的地方,要去的目的地更是让你难以想象。如果你认为我是因为喜欢才会到这般境地,那你一定是个疯子。

其实疯的是我。你——或者你们——是永不可能读到这些文字的,可我手边有纸、有铅笔,还有时间,用不完的时间。因此我会把所发生的一切都记下来,并尽量做到如实而详尽。

一句话——为什么不呢?

一天早上,我早早出去觅食。单身女性凌晨时外出才最安全。这个时段,拉帮结派的毛头小子已然睡下,因相互打架而倦极入眠。城里的垃圾车还没来,虽然这意味着前一天的垃圾已经被层层挑拣,但也意味着难民营中的大多数人不会此时出来搜寻。通常我都能找到足够的食物:从某个菜园里偷拔的一根胡萝卜(为了够到它,我的胳膊会被带刺的铁丝网刮出血)、因为藏在一堆破布和玻璃底下而被忽略的土豆皮、基地大兵随手丢弃的半满的炖菜罐头。在“圆顶”附近执勤的大兵经常都是马马虎虎的。他们无所事事,整天闲得发慌。

那天凌晨凉飕飕的,但天气不错,有点白雾,太阳一露头就会散去。我把所有衣服都穿在身上御寒,还套上了靴子。听人说昨天运来的垃圾量很大,所以我满怀希望。我走到常去的地方,这里的垃圾满到快要挨着 “圆顶”的外壁了。也许我能找到面包,甚至一些不太烂的水果。

然而我找到的是一只小奶狗。

它的眼睛还没睁开,在没长草的土地上蠕动着,一团棕白相间的身体瘦得皮包骨,小尾巴毛茸茸的,旁边有一条浸过水的毛巾。是哪个多愁善感的傻瓜将小狗留在这儿的?还指望……什么呢?这不重要。再瘦也是块肉,我把它捡了起来。

太阳升上了地平线,金色的光芒破开了雾气。

我讨厌自己被伤感攫住。我讨厌它,因为伤感是危险的,违背了“吉尔生存法则”中的一条。我能连续几周、几个月一点都不想战前生活。既不去回忆,也不去感受。一旦有些东西触动到我时——比如一朵开在垃圾场的花、一阵鸟鸣、一片澄澈的星空——伤感就会攫住我,仿佛一列已然绝迹的磁悬浮列车一般朝我撞击过来,要是这里面还包含了幸福的记忆,伤感就会愈发刺痛。我消受不起幸福,因为它总是标着天价而来;我甚至也消受不起伤感,特别是由活生生的生物所勾起的伤感,所以我顶多只会被花朵、鸟叫、霞光之类的东西触发伤感的情绪。我是不会为一条小狗伤感的。我还是想吃掉它。

就在这时,我听到背后有响动,转过身,只见“圆顶”的外壁正在打开一个口子。

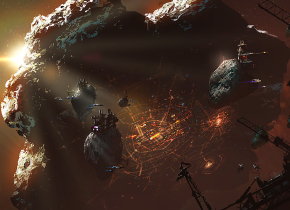

谁知道外星人为什么要把它们的“圆顶”停在垃圾场、废料坑、核辐射城市的附近呢?谁能理解外星人干的任何事?

难民营里的人普遍相信,战争是由外星人发动的。而我却不是那种足以上当的小年轻了。挑起战争的是我们,就像全球变暖和生化灾害的罪魁祸首也是我们。直到战争结束后外星人才出现,东海岸罗利以北的城市全部毁于战火,难民如泥石流般涌向南方。我就是其中之一。飞船就是在此期间登陆地球的,之后变形为巨大的灰色“圆顶”,犹如倒扣的碗。传闻这样的圆顶有很多,别的国家也有一些。从飞船中下来的军队朝我们的军队派出坦克、投掷炸弹,当它们停下来的时候,难民们就用子弹、燃烧弹、祈祷、涂鸦、烛光守夜、祈雨舞还以颜色。然而不管什么东西一沾圆顶就会滑落,而圆顶只是屹立着岿然不动,屹立着,屹立着,日复一日。三年后,它们还安安静静地待在老地方,门户紧闭——当然也有流言说圆顶打开过。哪儿都少不了流言。我心里总有个小小的错觉挥之不去:也许根本就不存在什么圆顶。谁会来造访我们呢?

那个开口很小,顶多舷窗那么大,离地约六英尺高。我只能看到里头灰蒙蒙的,跟外壁一个颜色。有个东西由内钻出,朝我快速滑来。我花了一点时间才认出是个机器人:一个蓝色的金属球状物,底下还挂着一只吊篮。它悬停在我脑袋前一英尺处,说:“用这些食物换这条狗。”

我本该撒腿就跑,或大声喊叫,或者至少——最少的最少——也应该看看四周有没有其他人,我都没有。篮子里盛着一堆新鲜果蔬,有绿油油的生菜、深紫色的茄子、像上过漆般锃亮的红苹果,还有桃子……我垂涎欲滴,根本迈不开步子。

小狗在呜咽。

我妈妈过去常做鲜桃派。

我把食物收入拾荒袋,又把小狗搁进篮子,退后几步。机器人飘回圆顶,开口随即关闭。我急急忙忙赶回我那没窗户的瓦楞铁皮窝棚,一直吃到肚子里一点也塞不下为止。我就这样睡过去、醒过来、继续吃、再歇息,一直蜷缩在无人看见的黑暗里。这顿果蔬盛宴唯一留给我的就是跑肚拉稀,可是,值了。

哦,那些桃子。

两周后,我又带了只小狗去圆顶,这是垃圾场深处一窝奶狗里唯一的幸存者。不知道它们的妈妈经历了什么。我不得不在圆顶外等了很久,才等到“蓝球”出来用吃的换走小狗。很明显,必须要等到四周无人时,圆顶才会开启。它们在害怕什么呢?善待动物组织可不会来这里抗议。

第二天,我用三只桃子跟一个老头换了条长癞子的小贵宾犬。我们俩没有对视,但尽管如此我还是知道他眼中含泪。他蹒跚着匆匆离去。我把小狗关进窝棚,它显然不愿搭理我。次日凌晨,我带它来到圆顶。它想逃走,但我在它磨损的项圈上系了根绳子。我俩在东方的天际渐渐泛白之时,相互嫌弃地坐在圆顶前等着。远处响起枪声。

我从没养过狗。

圆顶终于开启了,我紧握狗绳对机器人说:“不要水果,不要蔬菜,我要鸡蛋和面包。”

机器人又飘了回去。

我马上骂起自己来。鸡蛋?面包?我疯了吗?居然推开了本可以得到的东西?想想生存法则的第一条啊。现在啥都没了。鸡蛋、面包……真是疯了。我瞪了眼小狗,还踢了它一脚。它尖叫,显得很生气,要咬我靴子。

圆顶再次开启,机器人向我滑过来。天色尚暗,我看不清吊篮里有什么。实际上我连篮子都没见着。的确没篮子。球状物伸出两条机械触手,分别抓住我和小狗。我大喊大叫,触手却越抓越紧。接着我就腾空而起了,下边那条傻狗也开始狂嚎。我们俩被抓着穿过外壁,进入了圆顶。

然后我就失去了知觉。

一间噩梦般的房间,充斥着噩梦般的声音:狂吠声、尖叫声、呜咽声、磕牙声此起彼伏。我猛然惊醒,坐起身,发现自己正待在一张悬浮的平台上,底下是一群狗。大狗、小狗、老狗、奶狗、病恹恹的狗、看上去倍儿结实的狗,一律冲我亮出四十二颗牙——我怎么记得这个数字?打哪儿知道的?其中最高大威猛的几条虽然暂时还咬不着我,但正在使劲。

“你运行正常。”蓝色金属球飘到我身边说,“现在我们必须开始了。给。”

篮子里盛着鸡蛋和面包。

“把它们带走!”

蓝球听话地飘走了。

“不是吃的!是狗!”

“怎么处理这些狗?”

“关进笼子里!”一个又黑又大的家伙——德国狼犬或拳师犬还是别的什么犬种——快要咬到我脚脖子了。再来一口恐怕就能得手。

“笼子,”金属球用毫无抑扬顿挫的机械声音答道,“好的。”

“狗娘养的!”狼犬高高跃起,眼神望着我的大腿而来,黏黏的唾液甩在了我的裤子上,“把这该死的平台升高!”

“是。”

平台升得如此之高,我不得不低下头,免得撞到天花板。我越过台沿往下看……不,这不可能。但这确实发生了。地板上长出直直的竖条,竖条顶端又生出横条,横条两两交叉变成网格……短短几分钟,这些凶巴巴的狗每一只都被单独关进了大小正合适的笼子里。

“现在怎么做?”金属球问。

我看着它。就我所知,我是第一个进入外星人的圆顶的人类。我现在被关在一个小房间里,跟一笼笼野狗还有一台机器人待在一起……现在怎么做?

“我……我怎么会在这里?”我为那一下短促的结巴懊恼不已,暗暗发誓绝不再犯。生存法则第二条:不可流露恐惧。

话说回来,金属球能感知到恐惧吗?

它说:“这些狗不守规矩。”

“不守规矩?”

“是的。”

我又朝下瞧了瞧那群向上仰望口涎直淌、乱吼乱叫的狗。网格笼顶有多牢?“你想让它们怎么样?”

“你想看演示片吗?”

“现在不看。”生存法则第三条:绝不盲目行动。

“现在怎么做?”

见鬼了,我怎么知道?但我闻到了面包味,我的胃投降了。“现在吃饭。”我说,“把篮子里的东西给我。”

它照办了。我猛扑到面包上,就像饿狼扑向鹿。底下那些狼的亲戚嗥得更凶了。吃完一整条面包后,我回头问金属球:“那些狗吃了吗?”

“是的。”

“你给它们吃什么?”

“垃圾。”

“垃圾?为什么?”

“在地狱里它们吃垃圾。”

连机器人都把这里当成“地狱”。一阵恐慌袭来,我强自镇定。要想生存就必须时刻保持冷静。“给我看看你是用什么喂狗的。”

“是。”话音刚落,一部分墙面开始融化,垃圾瀑布一般涌入室内,填满了犬笼间的空隙。我看出来了:这和我每天翻捡的垃圾堆没什么两样,是从一座我已无法想象的城市中,或者那座一靠近就会挨枪子的军事基地里运出来的。带血的破布、战前留下的罐头盒、粪便、塑料袋、枯花、死动物、坏掉的电子设备、纸板、蛋壳、纸、毛发、骨头、腐败的食物残渣、玻璃屑、土豆皮、泡沫橡胶、蟑螂、开了口的运动鞋、破家具、玉米芯子……这股气味让刚刚饱餐过的我一阵作呕。

“你就用这些喂狗?”

“是的。在地狱里他们吃这个。”

哦,原来“地狱”是指外面。外面的野狗当然吃这些,因为只有这些。可金属球生产得出那些给过我的水果、生菜和面包。

“你必须给它们更好的食物。它们在……在地狱里吃这些,那是因为没有别的可吃。”

“现在怎么做?”

我终于明白过来了——我的反应速度也太慢了,而只有反应快的才能活下去——金属球的决策能力有限,词汇量也有限。不过它还是造出了笼子、面包和水果——不是吗?不然那些东西会是在圆顶内某座只能想象的神秘花园里长出来的吗?“你必须给狗吃荤的。”

“肉?”

“是的。”

“不。”

还是那种机械的声音,但这句“不”说得斩钉截铁。生存法则第四条:留意一切细节。就是说——这里不允许吃肉。没时间追问原因,我必须不断下命令,以免机器人反过来命令我。“给它们吃面包,掺上……掺上大豆蛋白粉。”

“是。”

“弄走那些垃圾。”

“是。”

垃圾开始分解。没见有东西倒在上面或从地里冒出。臭气熏天的垃圾堆自行分解成粉末,消失了。什么都没剩下。

我问:“掺大豆蛋白粉的面包变出来了吗?”“变”似乎是我能想到的最保险的动词了。

“是的。”

墙上相同的位置又融开一个洞,滚出一条条面包,应该掺了大豆蛋白粉。群狗没命地狂叫,把爪子、嘴巴和舌头探出格栅,但够不着。

“金属球——你有名字吗?”

没有回答。

“好吧。蓝球,那些笼子牢不牢?狗能撞破吗?可不可能跑出来?”

“不可能。”

“把平台放到地上。”

我的安全高台降了下去。犬笼间的过道并不规则,宽的宽、窄的窄,最窄处两条狗都能碰着,因为当时笼子是按每条狗所在位置就地“长”出来的。我留神脚下,小心翼翼地走到一块空地坐下。我把一条面包掰成大块,挑了一些看上去危险性不强的狗,将面包块塞进它们的笼子。见此情形,那些大家伙嚎得更响了。对这些凶神恶煞的大狗,我只把面包块搁在笼外它们刚好伸爪能够着的地方。

我第一次交给圆顶的那只小奶狗躺在一个小笼子里。死了。

第二只还活着,可也奄奄一息了。

老头那条贵宾犬身上的癞子看起来更严重了,它很警觉,喂食时还企图咬我。

“现在怎么做?”

“它们需要水。”

“是。”

水从墙上流出,达到一英寸深时止住。群狗舔着流进笼子里的水。我站在地上,感觉两脚湿湿的,原来靴子上有破洞,而我之前都不知道。群狗让水一浸,那股恶臭愈发强烈,让我的胃里一阵翻江倒海。死狗散发的气味尤其可怕。我连忙爬回平台。

“现在怎么做?”

“你来告诉我。”我回答。

“这些狗不守规矩。”

“不守规矩?”

“是的。”

“你想让它们怎么样?”

“你想看演示片吗?”

这个问题之前问过。我想了想,看 “演示片”听起来更像是获取信息(“留意一切细节”),而不像是采取行动(“绝不盲目行动”)。我在平台上盘腿坐下,对我这把没地儿倚靠的老骨头来说,这个姿势更舒服些。我张开嘴代替鼻子呼吸,答道:“为什么不呢?”

蓝球又问一遍:“你想看演示片吗?”

“是。”我换了个单音节的词。

我不知道自己希望看见些什么。外星人、宇宙飞船、战争,还是人类难以理解的陌生之地?然而展现在我面前的,却是一幅幅来自垃圾场的画面。

蓝球射出一束光,化为三维全息影像,像是我以前校外学习时,在科学博物馆里见过的那种(不,不能回忆),只是眼前这个清晰度和分辨率都要高得多。一个和其他成千上万的小孩一样,衣衫褴褛的学步幼童,脸上看不到丝毫笑意,正蹒跚着走向污水池。一条花斑大狗疾奔而来,咬住小孩的衣服将她拖离池边。

一条戴着导盲鞍的棕色中型犬为一个拄着拐杖的老人引路。

一条膘肥体壮的军犬,嗅着一堆垃圾,发现了什么,一动不动地对准某个地方。

一伙青少年在折磨一条小狗,小狗痛苦地扭动身躯,一个长长的特写慢镜头显示,小狗试图去舔某个施暴者的手。

一条瘦小的狗一路躲开滚石,冲进瓦楞铁皮窝棚,将一块变质的肉放在一个卧在地面上的老妇身旁。

全息投影不停播放着类似画面,奇怪的是,里面的人物形象都很模糊。学步幼童脏兮兮的光脚和肉嘟嘟的膝头、老妇干瘪的面颊、棕色靴子上方一闪而过的迷彩制服、施暴者的手……人的影像没有一幅是完整的,画面焦点也从来不是人,而是狗。

“演示片”播放完毕。

“这些狗不守规矩。”蓝球说。

“这些狗?演示片里的狗?”

“这里的狗不守规矩。”

“这里的狗。”我指了指笼子里湿漉漉、臭烘烘的狗。有的吃过东西后已经平静下来;有的还在狂吠,拼了老命想冲出来咬死我。

“这里的狗。是的。现在怎么做?”

“你想让这些狗变得像演示片里的狗。”

“这里的狗必须守规矩。是的。”

“你想让它们……干什么?救人?嗅探武器弹药?导盲?给饿肚子的人找吃的?还是去爱施暴者?”

蓝球没答话。我觉得自己又一次超出了其思维程序、词汇量或其他随便什么的限制,心中涌起一种古怪的感觉。

“蓝球,这座圆顶或者之前的飞船不是你造的,对不对?你只是一台……一台计算机。”

没答复。

“蓝球,是谁在命令你做什么?”

“现在怎么做?这些狗不守规矩。”

“是谁想让这些狗守规矩?”我问,同时屏住了呼吸。

“主人。”

“主人”——这个词的含义我再熟悉不过了。主人是那些挑起战争、经营一些毁掉地球的企业、造出生化武器屠戮数十亿人、现在掌握了城市并将垃圾运到难民营的人。主人是另一个我不愿去想的东西,但不是因为怕伤感攫住我,而是怕自己被怒气控制。

生存法则第五条:抑制一切无益于生存的感情。

“主人在这儿吗?在这个……在这里面吗?”

“不。”

“谁在这里面?”

“这些狗在这里面。”

这不废话嘛。“主人想让这些狗变得像演示片里的狗。”

“是的。”

“主人想让这些狗为他们忠心效力,提供保护。”

没反应。

“主人对人类不感兴趣,是不是?所以他们没有跟任何政府取得联系。”

没有回答。我也不需要回答,主人的想法对我来说已经非常明确。人类是无足轻重的——也许是因为我们自相残杀,到头来还毁灭了自己所在的世界。我们不值得交流。然而狗就不同了:这是一种能无私奉献、无条件给予爱意的动物,即使遭遇虐待都还会陪伴在人类身边。据我以往所知,狗在整个宇宙中都是独一无二的。或许以后也是。

蓝球说:“现在怎么做?”

我注视着这群恶臭扑鼻、狂嚎不止的脏狗。有的一直是野狗,有的曾受过驯养,有的病了,至少有一条死了。我尽可能选择一些简单的词汇,好让蓝球能听懂,“主人想让这些狗守规矩。”

“是的。”

“主人要我教这些狗守规矩。”

“是的。”

“主人会给我吃的,会把我关在里面,为的是让这些狗守规矩。”

长时间停顿。这句话语法成分较多,有点复杂。但是蓝球最后总算吭声了:“是的。”

“如果这些狗不守规矩,主人——会怎么做?”

又是长时间停顿,“再找一个人。”

“那么现在这个呢?”

“杀掉它。”

我紧紧抓住悬浮平台的边缘,双手抖个不停,“马上放我出去。”

“不。”

“我必须待在里面。”

“这些狗不守规矩。”

“我必须教这些狗守规矩。”

“是的。”

“主人希望这些狗展示出……”我本是朝着蓝球说,却咽下了后半句。我告诉自己要冷静下来,可连这个我都做不到。脑海里一直回荡着那些词——“忠心效力”“提供保护”——但一个字也没说出口。我不能这样做,说出来会被灭口的。外星人从鬼才知道的地方冒出来,把濒死的地球当成超大宠物店,这里唯一让他们着迷的,是一万年前出现的犬类驯化现象,至于地球上其他一切,包括人类曾经干过或可能会干的事,他们毫无兴趣。他们眼里只有狗。主人希望这些狗展示出——

蓝球用了个新词叫我吃了一惊。“爱。”它说。

生存法则第四条:留意一切细节。我需要尽可能多地了解情况,就从蓝球开始吧。他除了能变出垃圾、食物、水和笼子,还能干什么?

每日荐书

去年年前,我最后一次见小玲,是在我导......

莫名的,在一片沉默之中,我突然接收到......

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n