“深层阅读之所以在信息时代的今天仍是一种必要的交流方式,不仅是因为它可以让你有机会深入到一个个不凡生命的心灵深处,更因为这个过程可以映照自身,做到一日三省吾身。”

“陌生”是我读完这本书后想到的第一个词。

丹尼尔·加卢耶,我之前似乎从未听说过这个名字,而且我相信,绝大多数读者也和我一样。

但这无关紧要,即便有更多的人不知道这世界还曾有过一个叫丹尼尔·加卢耶的科幻作家,即便这位作家早在四十多年前便已经离开了我们这梦幻一般的世界——因为,他为我们科幻迷留下了一部真正超越时代的经典。而这,应该是一位科幻作家所能够获得的最高荣耀。

这部创作于1964年——那时候的计算机还处于晶体管时代——的科幻小说令人惊讶地预言了今天正在变为现实的虚拟现实技术,以及这项技术的终极未来。笛卡尔说:“我思,故我在。”加卢耶却借由这部科幻小说发问道:“我思,我便真的在吗?”这样的疑惑或许贯穿了加卢耶的一生,但从他这部“生不逢时”之作在今天仍能透过历史的烟云放射出耀眼的光芒来看,至少在价值的意义上,笛卡尔之言并非虚妄。

噢,对了,我刚刚读完的这本书名叫《幻世-3》。

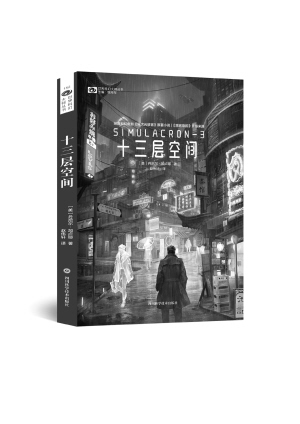

你当然会为这个名字再次感到陌生。为了摆脱这种陌生感,当我们把它变成一本中文书时,会用这样一个书名《十三层空间》。

没错,就是《十三层空间》。我相信你会从这个书名找回熟悉的感觉。1999年,约瑟夫·鲁斯纳克导演的同名科幻电影大获成功,至今仍被奉为科幻电影中的经典,而这部影片正是根据《幻世-3》改编而成。

令人感到“陌生”的不仅是作者,还有这部小说里的技术名词。加卢耶虽然预见了虚拟技术未来的方向,但现代虚拟现实技术并没有完全承袭这位预言家对相关设备和术语的命名。这部我们本不应感到陌生的小说因此带上了比较强烈的异质感。阅读它,我们仿佛踏入了一段另类历史的时间之河(放心,故事仍然足够精彩)。它太过超前,其出版时,计算机还远未走进寻常百姓家;关于虚拟的梦,更仅仅是极少数天才头脑中才有的灵光。

“惊艳”是放下这本书时浮现在我脑际的另一个词。

我想起弗诺·文奇的《真名实姓》(1981)。想起当初出版其中文版时,自己是如何为文奇早在威廉·吉布森之前即对网络空间、虚拟现实及电脑朋克做出惊人预见,却未能成为赛博朋克的代言人而惋惜。而现在,这种惋惜更为强烈。因为构想出多重虚拟世界及电脑朋克的《幻世-3》早于赛博朋克的扬名立派之作《神经浪游者》(1984)不是三年,而是整整二十年!

《幻世-3》给读者留下深刻印象的不仅是那些创造性的、超越时代的想象,还包括作者对我们这个世界中的每一个生命个体的存在意义的深刻思考。故事的开初,这样的思考将所有的意义导向于虚无:当我们想到,作为观察者的自己可能正基于更上层的观察者所提供的现实做出自己所谓的人生选择时;当我们顿悟,我们对世界的猜测永远无法超越这个世界本体时,世界从未有过地虚幻起来,并呈现出荒谬的本性。最终,尽管我们仍然无法判定现世是否也是一场虚拟,但我们还是通过主人公找到了生命的意义。在我看来,那样的意义便是不思考意义的前提下的拼争与努力。我行动,故我在。

联想到科幻文学里的赛博朋克运动以及后来的电影《十三层空间》乃至更后来的《黑客帝国》,《幻世-3》无疑是一场革命的号角。只可惜那声号角要到后世才可能被清晰地闻听。这是美国科幻的一段历史,又何尝不可能是我国科幻正在发生的现实。

最后,我要郑重向读者朋友们介绍丹尼尔·加卢耶:

丹尼尔·加卢耶1920年出生于美国路易斯安那州新奥尔良市,从路易斯安那州立大学毕业后成为一名记者。第二次世界大战爆发后他应征入伍,成为一名海军航空兵教官和试飞员。从海军退役后,他重返新闻出版行业,先做记者,后成为编辑,直到因健康原因于1967年提前退休。1976年,加卢耶因病去世。(授权转载)

每日荐书

去年年前,我最后一次见小玲,是在我导......

莫名的,在一片沉默之中,我突然接收到......

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n