文/嵩山叟

12月25日是捷克科幻作家卡雷尔·恰佩克忌辰80周年纪念日。

1938年12月25日,卡雷尔·恰佩克(Karel Čapek)逝世于布拉格,享年47岁。他的科幻代表作有《罗素姆万能机器人》《鲵鱼之乱》等。

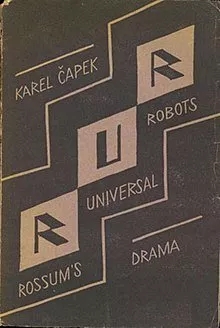

1920年恰佩克发表了科幻剧本《罗素姆万能机器人》(Rossum's Universal Robots),该剧于1921年在布拉格演出,轰动了欧洲。

卡雷尔·恰佩克在作品中创造了「robot」(机器人)一词。这个词源于捷克语的「robota」,意思是「苦力」。之后该词被欧洲各国语言吸收而成为世界性的名词。

读过恰佩克的这部剧本不由得让人想到当红美剧《西部世界》,然而这却是个近一百年前充满讽刺意味的故事:

剧本中一位名叫罗素姆的哲学家研制出一种类似机器人,被资本家大批制造来充当劳动力。

这些大批制造的机器人外貌与人类相差无几,并可以自行思考,然而一场机器人灭绝人类的叛变计划正在进行……

在该剧的结尾,机器人接管了地球,并几乎毁灭了它们的所有创造者。

但遗失了再造技术的机器人,也随之面临了种族延续的难题……

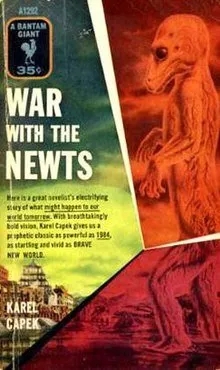

同样充满讽刺意味的,是1936年他的长篇作品《鲵鱼之乱》(Válka s mloky ,英文名:War with the Newts)。在这部作品中,恰佩克的反法西斯立场表现得淋漓尽致。

故事讲述了在印度尼西亚群岛上偶然发现的一种鲵鱼的历史。

资本家把这些样子像人、十分机敏的动物当作廉价劳动力培殖起来采珍珠、从事水下建筑。

然而,受制于人的鲵鱼不仅逐渐掌握了人的技术,同时也掌握了法西斯思想,到后来,竟然拿着从人那儿得来的武器,袭击大陆,并要求扩充海面、淹没大陆、毁灭人类。

故事最后,通过作者幻想的鲵鱼统一体的自身瓦解和互相残杀走向结局,人类复苏的希望尚存……

恰佩克擅长讽刺幽默和幻想,以运用虚幻、象征的现代派手法为世人瞩目。在他那些富于思想深度的严肃作品中,借用幻想的形象来揭露、讽刺社会生活中的丑恶现象仍能让今天的我们获得意义非凡的启示。(独家授权)

每日荐书

去年年前,我最后一次见小玲,是在我导......

莫名的,在一片沉默之中,我突然接收到......

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n