【作者】胡滨,中国科学技术馆,展览设计中心高级工程师

展项介绍

展项利用虚拟现实技术,通过配有操作杆的三自由度电动座椅、虚拟现实眼镜、投影仪、操作台等硬件,让用户以第一视觉体验航天员离开太空舱,进入太空完成航天任务。

什么是太空行走?

太空行走又称为出舱活动,是指航天员离开载人航天器,进入太空的出舱活动。太空行走有两种方式:一种是用早期研制的脐带式的生命保障系统与乘员舱连接,航天员身穿舱外航天服,在“母”航天器附近活动。另一种是后期发明的装在航天服背后的便携式环控生保系统。航天员出舱后与“母”航天器分离,身穿舱外航天服,背着便携式环控生保装置,以及太空机动装置,航天员可到离“母”载人航天器较远处活动。

为什么要进行太空行走?

太空行走是载人航天的一项关键技术,是载人航天工程在太空安装大型设备、进行科学实验、施放卫星、检查和维修航天器的重要手段。太空行走的目的是完成太空作业。例如,修复载人航天器或其它航天器上的受损部件。美国人曾通过太空行走修复了天空实验室、太阳峰年卫星和哈勃空间望远镜。苏联航天员通过太空行走修复过礼炮号空间站和组装、维修和平号空间站。当前正在建造的国际空间站,更是需要航天员进行多次出舱活动,才能在轨组装建成。登月活动更是体现了航天员在太空行走和太空作业的巨大作用,为人类进入外层空间和其它星球打下了良好的基础。

人类太空行走的历史?

1965年3月18日,苏联航天员阿里克谢?列昂诺夫系着安全带离开“上升”2号飞船的密封舱,在离飞船5米处活动了12分钟。完成了人类首次太空行走。

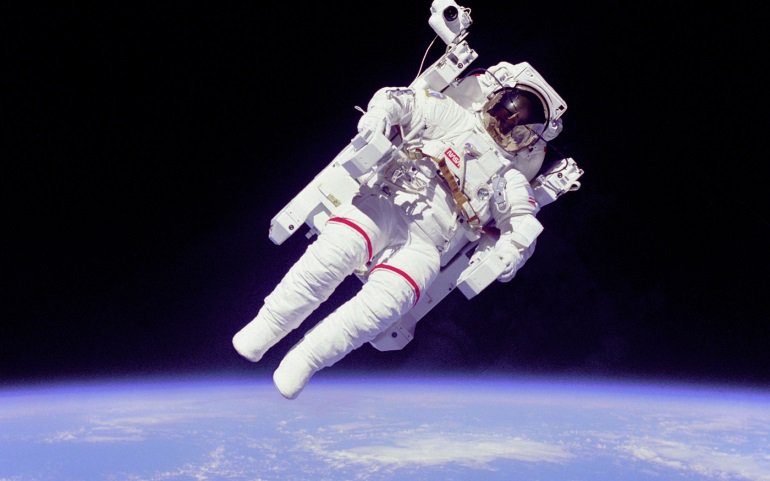

1984年2月7日,美国“挑战者”号航天飞机航天员麦坎德列斯和斯图尔特不系安全带离开航天飞机实现太空行走,成为人类探索太空奥秘的第一批“人体地球卫星”。

1984年7月25日,苏联女航天员萨维茨卡娅从礼炮7号空间站上进行了太空行走,成为世界上第一位在太空行走的女性。

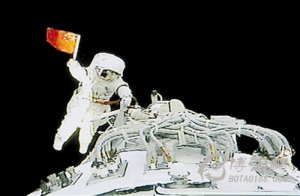

2007年11月3日,美国航天员帕拉金斯基完成历时7个多小时的太空行走,成功修补了一块太阳能电池板。2008年9月27日下午16时41分至17时00分,翟志刚穿着中国研制的"飞天"舱外航天服,圆满完成我国首次空间出舱任务。中国从此成为世界上第三个独立掌握空间出舱技术的国家。

太空行走有哪些风险?

太空行走是比较危险的,由于太空处于真空状态,没有大气层的保护,温度变化很大,太阳照射时温度可高于100℃,背阴时温度可低于-200℃,同时存在各种能伤害人体的辐射。如果没有保险措施,在太空行走的航天员很容易丢失在茫茫太空中而成为人体卫星。所以太空行走需要用安全带将航天员与航天器连接起来,防止航天员在太空中走失。

太空处于真空状态,气压很低,人体组织内的氮气就会往体外逸出,使人体产生皮肤发痒、关节与肌肉疼痛、咳嗽、胸闷等症状,引发减压病。

航天服突然破裂迅速“失压”也是他们可能面临的最大危险之一。

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号