原标题:基因兴奋剂, 制造运动“超人”?

基因兴奋剂使用原理

一种新的兴奋剂正悄然兴起,它就是“基因兴奋剂”。正所谓“道高一尺魔高一丈”,兴奋剂与反兴奋剂的斗争不会停止…… 前不久,中国泳坛“冠军”孙杨在尿检中被查出使用违禁物质曲美他嗪,遭禁赛3个月处罚。一时间舆论一片哗然。 其实,兴奋剂与运动比赛如影相随。对于传统兴奋剂而言,一般使用血检和尿检来进行检测。可是正所谓“道高一尺魔高一丈”,随着科技的发展,一种新的兴奋剂正悄然兴起,它就是“基因兴奋剂”。——基因兴奋剂是什么——

基因突变揭开30年前谜团

人们一直认为,运动是一项非常依赖于后天训练的活动。可是在1964年,因斯布鲁克冬季奥运会发生的一件事让人们突然意识到,原来先天因素也不容忽视。 在那一年,芬兰运动员门蒂兰塔获得了两枚越野滑雪的金牌,赛后的兴奋剂检查显示他并没有服用兴奋剂,可血液检查却发现他的血液红细胞数明显高于正常水平。 这件事在当时成了一个谜。30年后,随着基因技术的发展,科学家才终于揭开了真相。原来在门蒂兰塔家族中,一个与红细胞生成数量有关的促红细胞生成素基因发生了突变,这使得他可以比别人分泌出更多的促红细胞生成素,从而多制造出25%~50%的红细胞。这些额外的红细胞为肌肉运输了更多的氧气,致使爆发力和耐力明显超过一般水平,因此成绩会遥遥领先。 1997年,生理学家莱登将一种可以促进红细胞增殖的红细胞生长素基因,通过基因治疗技术导入猴子体内后发现,猴子的红细胞数由40%上升到了70%,并且这种高表达水平维持了12周之久。 对于现在的运动员而言,促红细胞生成素早已不是新东西。因为注射它可以增加红细胞数量,提高比赛成绩,所以促红细胞生成素很早就被《国际奥委会反兴奋剂条例》划定为违禁药物。修改基因让肌肉强壮30倍

门蒂兰塔事情让人们意识到,如果有一个异于常人的基因,那么运动员就可以不必使用兴奋剂而获得更强的力量。 人们在很早以前就注意到,一些德国儿童的肌肉明显比其他国家儿童的肌肉要有力。后来科学家发现,这是因为有些德国人的肌生成抑制素基因发生了突变,导致他们无法合成出足够的肌生成抑制素来限制肌肉的生长,所以他们的肌纤维数量和密度都高于其他地区的人,力量也就要大。 1994年,美国芝加哥大学医院的科学家萨尔丁从一只苍蝇的身上取下了一点细胞,经过基因修改后,他又把这些基因注射回苍蝇体内。实验表明,被注射修改基因的苍蝇的肌肉强度达到了原苍蝇的30多倍。“施瓦辛格鼠”

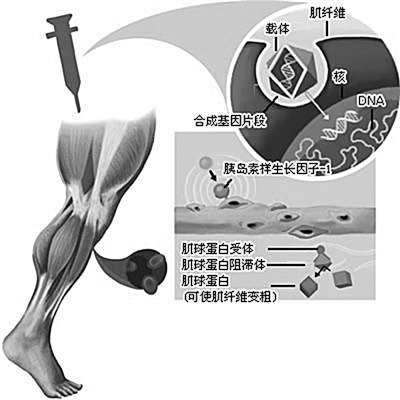

2002年,美国宾夕法尼亚医学院生理学家斯文尼发现了一种可以促进肌肉生长的胰岛素样生长因子IGF-1。当我们进行了剧烈运动后,肌肉细胞会自动合成IGF-1来制造出更多的肌肉,但是随着年龄的增长,人们合成这种因子的能力越来越弱。 而斯文尼做的就是将这种因子对应的基因片段整合到一种病毒的遗传物质里,然后让这种病毒在小鼠体内繁殖,随着病毒基因的复制、表达,被整合进去的基因也开始大量表达,最终在小鼠体内制造出了大量胰岛素样生长因子IGF-1。 与普通小鼠比,这种改造后的小鼠的肌肉体积和生长速度增加了15%—30%,力量也能增加一倍以上,后来,人们就把这种小鼠命名为“施瓦辛格鼠”。 自此,这种通过改变基因来实现力量增强的方法正式受到世人的关注,“基因兴奋剂”也应运而生。——如何检测基因兴奋剂——

为了维护体育运动的公平,科学家也在不断地研发各种反兴奋剂方法。由于基因兴奋剂是以基因的形式被导入人体的,而基因是每个人都有的,并且这些外来基因制造出来的蛋白又与人自身基因制造出来的蛋白非常相似,所以有人预言基因兴奋剂将是一种无法检测出的兴奋剂。 对此,科学家表示,虽然基因兴奋剂的检测难度确实有所上升,但不是说完全无法被检测出来。因为人体作为一个协调的有机体,不可能不对外来物无所作为,或多或少都会有一些改变,所以只要技术足够先进、精确,要发现使用基因兴奋剂的证据也是有可能的事。基因序列检测

从理论上讲,识别出外来基因是证明一个运动员使用了基因兴奋剂最直接的证据,现有的科技如探针标记,已经可以实现外源DNA识别筛选的目的。 但是这种检测方法在识别准确度、取样难度上都还有很大的误差,所以实际操作起来的难度不小。蛋白质结构特征检测

以红细胞生长素(EPO)为例,虽然外源基因和人体自有的内源基因表达出来的EPO蛋白多肽序列完全相同,可是在经过多肽链折叠、加工后,两种蛋白质还是会有细微的差异。 如果可以通过技术手段识别出这种差异,那么也可以证明运动员使用了基因兴奋剂。就目前的科技水平而言,识别出这种差异已不是难题,需要做的就是不断提高检测精度、便捷性,同时丰富可检测物质的种类。测定人体生化指标

研究表明,基因兴奋剂除了可以合成出相应的蛋白质外,还有可能引起人体的一些自身应答反应。比如内源基因的表达异常,引入的外源基因在表达的同时,有可能干扰到一些内源基因的活性,造成相应的物质含量出现变化;相关蛋白表达异常,外源基因的引入表达还可能引起内源基因表达蛋白在结构、化学组成方面的一些异常;自身免疫反应,一些人的免疫系统会识别出外源基因及其产物,从而触发免疫反应,导致生理指标异常;载体病毒引起的免疫反应,因为外源基因必须需要病毒作为载体才能被导入细胞核中,而这些病毒也有可能被免疫系统发现,触发免疫反应;其他常规生理指标异常,因为外源基因的引入伴随有相当大的不确定性,所以一些看似不相干的生理指标都可能受到影响,从而出现异常。——基因兴奋剂是否安全有效——

虽然使用了基因兴奋剂一定会留下蛛丝马迹,但有些运动员可能会想,现在的检测技术还没那么先进,所以如果用一用,蒙混过关的可能性也相当大。 对此,专业人士的看法是,目前使用技术比检测技术还不成熟。不怕它不表达,就怕它乱表达

使用基因兴奋剂,首当其冲的就是外源基因的活性控制问题。虽然人类对基因的研究已有相当多的成果和经验,但在活体内控制一个基因的表达还是相当有难度的。当一个外源基因被导入活体内以后,不怕它不表达,就怕它乱表达,万一想要的蛋白没被制造出来,反倒制造出了大量诱导细胞凋亡的蛋白,真可谓偷鸡不成蚀把米。免疫应答反应强烈

多项实验的结果都表明,外源基因和内源基因制造出来的蛋白质在氨基酸序列、蛋白三维结构上都存在着细微的差别。 如果这种差异被免疫系统发现,就可能引起强烈的免疫应答反应,轻则蛋白失活,重则危及生命。基因突变可能致命

人体内的基因在功能上都是相互影响的,所以外源基因有可能会促使主体基因发生突变。但是,你可别相信科幻电影里演的——基因突变之后,他们各个都是能力超群的大侠。现有研究表明,生物体的大多数突变都是无意义甚至致命的,很少有能促进进化的。这也正是虽然基因突变经常有,而新物种不常有的原因,很多新物种都因为突变不适宜生存而灭绝了。外源基因产生负效应

即使我们成功地引入了外源基因,也按照计划表达出了蛋白质,免疫系统也没发现,但谁能保证这些过量表达的蛋白质就不会对人体其他生理活动产生不良影响?人体是一个复杂的有机体,正所谓“牵一发而动全身”。比如促红细胞生成素虽然可以增加血液中红细胞的数量,但同样也增加了血液的黏度,提高了引发高血压、中风甚至猝死的可能性。(稿件来源:蝌蚪五线谱)基因兴奋剂

关于基因兴奋剂的定义,世界反兴奋剂组织给出的解释是“非治疗目的的使用提高运动能力的基因、遗传构建和(或)细胞”。严格来说,基因兴奋剂属于基因治疗的一种,其原理都是通过对基因的定向改造来实现对人生理活动的影响,所以可以充当基因兴奋剂的很多药品都是基因治疗里的常用药。时至今日,常被科学家、运动员和国际反兴奋剂组织关注的药品大体有以下几种:一,肌肉改造药剂,比如可以增加肌肉体积的胰岛素样生长因子(IGF-iv)和机械生长因子(MGF)、可以增加肌肉围度的肌抑制素;二,血液改造药剂,如增加红细胞数量的红细胞生长素(EPO)、提高外周组织运输氧气能力的血管内皮生长因子(VEGF)、提高肌肉耐力的血管紧张素转换酶基因(ACE基因);其他药剂如减少体重的脂肪细胞生成素、抑制乳酸堆积产生疼痛的内啡肽等。

新闻来源:http://scitech.people.com.cn/n/2015/0123/c1057-26434630.html

留言