繁育系统的改变是生物进化和物种形成的核心过程。探索植物在有性繁殖过程中如何与传粉者相互适应一直是植物进化生态学中的研究热点。

中国科学院西双版纳热带植物园植物进化生态学研究组博士研究生范永立在其导师李庆军的指导下,于2011年至2012年对分布于云南临沧的野生姜科植物多毛姜 (Zingiber densissimum S.Q.Tong & Y.M.Xia)的有性繁殖适应机制进行了探索。通过对该物种繁育系统的研究,作者发现了自然界中一种新的次级花粉展示(secondary pollen presentation)模式,该机制能促进传粉者带走花粉。相关结果于2015年底以 A New Secondary Pollen Presentation Mechanism from a Wild Ginger (Zingiber densissimum) and Its Functional Roles in Pollination Process 为题在线发表在PloS ONE上。

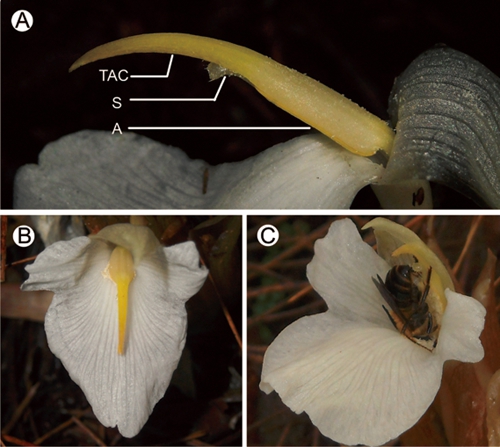

随后,作者又对该物种的雄蕊附属体的功能进行了探索。雄蕊附属体是由雄蕊衍生出来的一类附属器官,是正常花器官之外的“冗余”器官,它们形态各异,且分布广泛,存在于大约100个被子植物科中。在姜科植物中,将近40属的植物都具有雄蕊附属体。多毛姜的雄蕊附属体是由药隔发育而来的,它从花药顶端向上延伸并逐步缩小,呈尾状,长度将近雄蕊的1.5倍。形态如此夸张的雄蕊附属体,在被子植物中极为罕见。

传统的性分配理论和研究认为:雄蕊附属体作为雄蕊的一部分,发育上属于雄性器官,功能上具有雄性功能(即促进花粉散发的功能)。该研究以多毛姜为材料,通过操控实验对其雄蕊附属体的功能探索发现:多毛姜的雄蕊附属体既不具备吸引传粉者的功能也不能作为营养的储存库来为后期的种子发育提供营养。但是,附属体能够操控它的传粉者(两种蜂类)的行为,使传粉者采取有利于花粉散发和花粉接收的姿势访花和获取花蜜(视频1);雄蕊附属体缺失后,绝大部分的传粉者会改变访花姿势,通过偷蜜的方式来获取花蜜,在此过程中传粉者不为花提供传粉服务(视频2)。通过进一步对附属体的性别功能评估发现,雄蕊附属体对雄性功能(花粉散发)的贡献约为40%,对雌性功能(花粉接收)的贡献约为50%。

该结果表明,雄蕊附属体尽管在形态发育上是雄性器官的一部分,但在功能上却同时具有雄性和雌性的性别角色,该器官的产生可能是在自然选择过程中同时受到雄性和雌性方面的选择压力的结果。该研究提供了一个花器官形态性别角色和功能性别角色相矛盾的新颖例子,揭示了两性花植物花器官性别角色的复杂性,同时也表明了两性花植物的性分配理论(该理论把花器官的性别划分为非雄即雌)存在缺陷。

相关结果以Tail-like anther crest aids pollination by manipulating pollinator’s behaviour in a wild ginger为题,在线发表在国际学术期刊Scientific Reports上。

该研究得到国家自然科学基金(U1202261和31070340)、中国科学院西双版纳热带植物园“一三五战略”项目突破一(XTBGT01, F01)和国家留学基金委联合公派项目的资助。

多毛姜的花内部结构(TAC:尾状雄蕊附属体;S:柱头;A:花药)、花形态和传粉者

多毛姜的次级花粉展示机制

编辑:叶瑞优

新闻来源:http://www.cas.cn/syky/201603/t20160304_4542442.shtml

留言