10月30日16:00,跨时空对谈——与国际知名科学家对话系列“科学连线”第21期如期举办。本次活动的主讲嘉宾是2002年诺贝尔化学奖获得者库尔特·维特里希教授,对谈嘉宾为上海科技大学iHuman研究所徐菲研究员、刘东升副研究员。

本期活动主题为“21世纪生命分子与人类福祉”,库尔特·维特里希教授为大家分享核酸和蛋白质的线性化学结构、三维结构和生理功能之间的关系,以及相关疾病对人类健康寿命的影响。

播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装

库尔特教授以皮带为教具进行演示

生命大分子的线性化学结构

“生命分子”包括核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)以及蛋白质等。库尔特教授用黑色和褐色的皮带进行讲解,黑色皮带代表两类重要的生命分子,脱氧核糖核酸DNA和核糖核酸RNA,褐色皮带表示蛋白质分子。这三类生命大分子都是“生物聚合物”,是在体内(现在也可以在体外)通过一定数量的结构单元聚合而成的化合物。其中,核酸的组成单位是四种不同的核苷酸,蛋白质的组成单位则是20种氨基酸。在DNA和蛋白质之间,进行信息传递的是信使RNA(mRNA),它把DNA中的遗传信息,传递到蛋白质当中,来表现生命功能。

目前备受关注的新冠病毒mRNA疫苗,就是根据DNA、RNA以及蛋白质的关系,利用mRNA制作成的一种疫苗,把它注射到人体内,在人体内产生出蛋白质,刺激人体产生抗体,当再次遇到病毒时便能直接启动免疫保护作用。

生命大分子的三维结构

库尔特教授以皮带为教具展示蛋白质的三维结构

生命分子除了一级化学结构,更为重要的是它的三维空间结构。库尔特教授用皮带给大家演示了蛋白质分子的空间折叠和它的结构,一段一级的序列,在三维的空间有无数种折叠的可能。通过改变一级序列上的某些序列,我们就可以改变它的结构,进而改变它的功能。这与研究疾病,以及药物的开发息息相关。

库尔特教授以骰子为教具讲解蛋白质的位点

库尔特教授还用骰子来进一步讲解蛋白质的三维结构。蛋白质有一些非常重要的位点,即活化中心,根据这个活化中心的位置,就可以设计相关的药物。蛋白质除活化中心之外,可能还有第二个位点,可以起到辅助的作用,同时作用在这两个位点的好处,是可以大大增加化合物的效果,这样使用更少量的药物,能达到同样的治疗效果。

在活化中心的背面,或者是更远的地方,还有一些非常重要的位点,叫别构位点。通过调控别构位点,既能起到药物的作用,又不会阻碍它内源性的分子的结合,从而降低药物的毒性。

关于新冠病毒,库尔特教授在美国斯克里普斯研究所的同事,就通过解析新冠病毒的刺突糖蛋白(Spike蛋白)的三维结构,发现了两个非常重要的位点。通过改变这两个位点,把它们变成脯氨酸,就能够大大提高Spike蛋白的亲和性,从而能开发更为有效的疫苗。

最后,库尔特教授还介绍了当今解析蛋白质三维结构最普遍的三种技术方法,分别是X射线衍射技术、冷冻电镜技术以及核磁共振技术。

中国科学家与库尔特教授在线对谈

演讲结束后,两位上海科技大学的科学家与库尔特·维特里希教授进行对谈。由于库尔特教授年轻时在巴塞尔大学时还专修了体育专业,徐菲教授提问库尔特教授,如何平衡体育运动与科研之间的关系,以及是否能从体育运动中获得一些科研的灵感?

库尔特教授回答,运动对他的科研生涯产生了深远的影响。第一,他年轻时拿到体育教育的学位,使得他能接触医学相关的知识,让他对生命科学产生兴趣;第二,教授认为体育锻炼非但没有浪费他的时间,还使得他的思维更加集中,这也让他22岁就拿到了博士学位;第三,他对血红蛋白的研究方向,也是跟体育运动相关的,并取得重要的科研成果。

刘东升副研究员向库尔特教授提问,目前对于大学和研究所来说,在顶级学术期刊上发表文章是很重要的一个指标,请问教授如何看待这种评价体系?

库尔特教授认为,目前没有一个简单的、一刀切的评价体系。2015年之前,我们可能很少有国际评估这种现象,所以比较依赖于发表论文时同行的评议。库尔特教授在早期学术生涯中并没有这个评价体系。对于他本人来说,能够尽快发表是一个很重要的事情,但是现在的评估体系,导致好的期刊,比如《Cell》、《Nature》和《Science》等,评审时间都有点过长,所以有些结果并不适合发表在这些杂志上面。

直播间观众提问,蛋白质如何影响糖尿病、肥胖等疾病的形成?

库尔特教授回答,很多疾病是由于蛋白质的功能发生异常导致的,蛋白质发生异常的一个原因就是基因突变,改变了蛋白质的一级序列,从而改变了蛋白质的三维结构和功能。不仅是糖尿病,其他疾病也是同样的,可能由一个或是一类蛋白质发生了功能的缺失,或者是变异导致的。所以研究蛋白质的结构和功能,可以帮助我们找到药物的靶点,以及药物干涉的形式。

云游上海科技大学iHuman研究所

演讲结束后,活动来到“云游实验室”环节,本次参观的实验室为上海科技大学iHuman研究所核磁平台、电镜平台、药物研发及高通量筛选平台。iHuman研究所聚焦于跨空间和时间尺度的数据整合及通过构建原子分辨率的虚拟人体深入理解人类疾病,研发更加安全有效的新型药物。

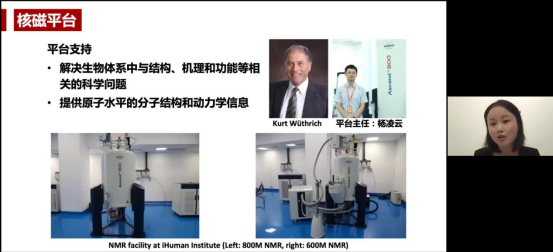

核磁平台

核磁平台从2013年开始筹备,在库尔特·维特里希教授的帮助与指导下,于2017年成立。库尔特教授就是因发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法,获得了2002年诺贝尔化学奖。平台配备有2台布鲁克核磁共振谱仪,分别是液体800MHz和600MHz,样品检测实现自动化。

生命科学电镜平台

生命科学电镜平台利用冷冻电子显微镜服务于生命科学领域内的研究工作。实验室的科研人员对于非洲猪瘟病毒、新冠病毒的解析都取得了巨大的成果,推动了疫苗和药物的开发,并在国际高水平学术期刊《Cell》、《Nature》和《Science》上发表了多篇文章。

播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装

药物研发及高通量筛选平台

药物研发及高通量筛选平台主要是建立功能性的实验,以及寻找人类G蛋白偶联受体(GPCRs)的新型小分子配体。GPCRs又称跨膜结构域受体,是真核生物中最大、最多样化的膜受体家族。市场上超过40%的上市药物是针对GPCR来开发的,因此寻找新的GPCRs配体仍然是一个热门的治疗课题。

本次活动由中国数字科技馆网站、微博、知乎号、头条号、中国科学技术馆百家号、抖音、快手、蔻享学术,以及我们的太空新媒体中心、网易新闻等多家流量媒体同时直播。

本文来自:中国数字科技馆

本文是中国数字科技馆(www.cdstm.cn)原创内容,转载请注明出处和作者,否则我们将依法追究侵权责任。

[责任编辑:刘兴飞]

评论

查看更多

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号