我国贵州的深山之间,有一个举世闻名的“大锅”,他就是被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),同时他也是当今世界上最大的单口径射电望远镜。据了解,2021年4月起,“中国天眼”将正式向世界开放,届时将接受全球科学家的观测申请,共探星辰宇宙。究竟是什么样的魅力在吸引着全世界科学家的广泛关注?今天我们就来说一说“中国天眼”的过人之处。

(2020年1月8日拍摄的“中国天眼”全景(检修期间拍摄)。来源:新华网)

从“中国天眼”到“世界巨眼”

在面向全球科学家开放的第一年,“中国天眼”预计分配给国外科学家的观测时间约占10%。当前,“中国天眼”的科学目标与相关战略规划已确立多科学目标,拥有漂移扫描巡天、中性氢星系巡天、银河系偏振巡天、脉冲星测时、快速射电暴观测等多个优先和重大项目。这些领域将都向全球科学家打开怀抱。届时,“中国天眼”(FAST)将实现从“中国天眼”到“世界巨眼”的华丽变身,与全球科学家共享慧眼,洞见宇宙。

“见所未见”的“中国天眼”

7140平方米,这是一个标准足球场场地大小的面积,那么30个足球场的大小你敢想象吗?这个面积约等于“中国天眼”接收信号的面积。再想一想这么大的面积竟然仅仅是它接收信号的面积,是不是愈发感到惊讶?

“中国天眼”(FAST)是世界上最大、最灵敏的单口射电望远镜,能接收到百亿光年外的电磁信号,堪称是人类探索外太空进程的里程碑。在FAST落成之前,美国阿雷西博射电望远镜曾被誉为“人类二十世纪十大工程之首”,而“中国天眼”与之相比,综合性能足足提高了约10倍。“中国天眼”可以实现大天区面积、高精度的天文观测。它是我国具有自主知识产权的射电望远镜,配置覆盖频率70兆赫兹~3吉赫兹的多波段、多波束馈源和接收机系统,开展宇宙中性氢、脉冲星、甚长基线干扰测量和搜索可能的星际通讯信号等活动。简单点说,FAST就是一个超级大的望远镜,可以接收到来自宇宙深处的各种信号。

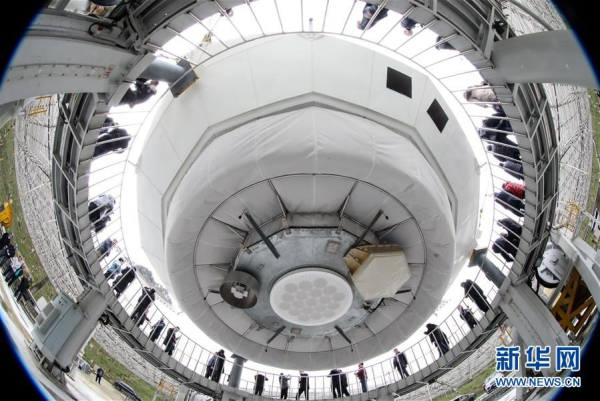

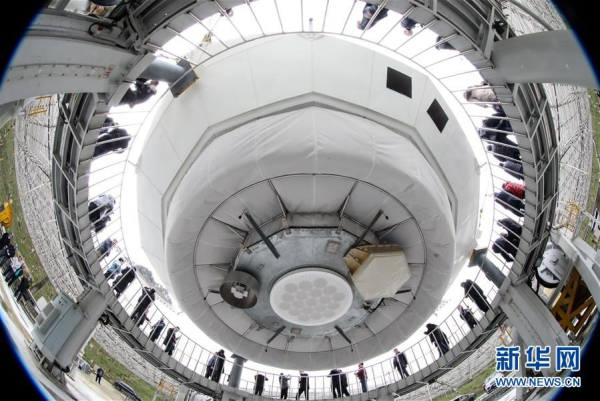

(2020年1月11日,专家学者对“中国天眼”进行考察(检修期间拍摄)。来源:新华网)

这个被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),由中国科学家南仁东于1994年提出构想,历时22年建设而成。可以说建设大口径射电望远镜是中国科技发展的必然选择,经过多次争论、多方论证,最后得出结论——在中国建设一个约500米口径的射电望远镜。这是一个疯狂的计划,因为在当时,中国最大的射电望远镜口径也不到30米。

为了解决望远镜的支撑问题,需要找到一个天然的“大坑”,让望远镜像一口锅一样“坐”在里面;为了解决电磁波信号接收机(馈源舱)的移动问题,需要设计可靠又省钱的机械结构;为了让望远镜能够在最大范围内灵活追踪目标,需要反射面能动——这些挑战,逼出了一项项技术创新。天眼建成后,其综合性能比此前“世界最大”的阿雷西博望远镜提高了10倍,以它的灵敏度,即便有人在月亮上打手机,也能够被“看见”。甚至可以说,在未来的20年,“中国天眼”都将保持世界一流地位。

聆听来自宇宙的声音

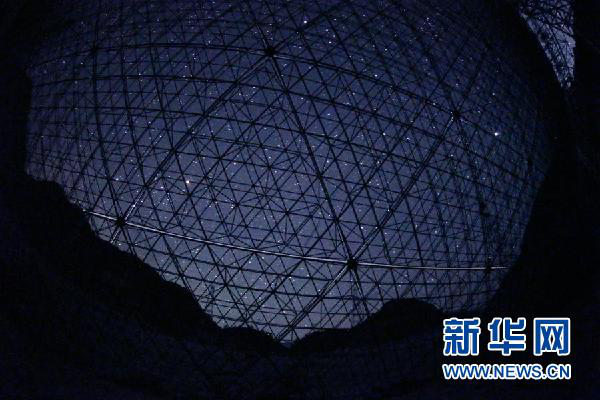

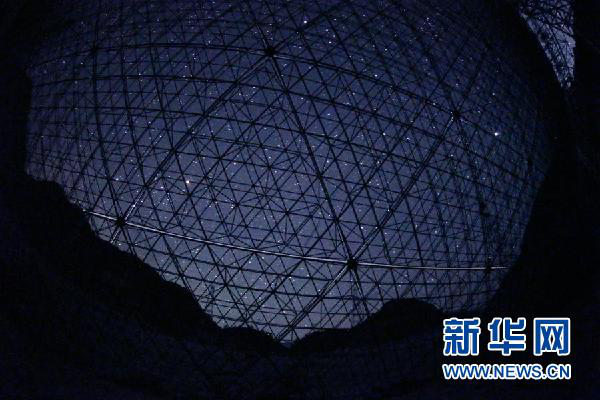

(从“中国天眼”底部看星空。 来源:新华网)

2017年8月,来源于宇宙深处的两个声音,一个短促有力,一个缓慢微弱,均被“中国天眼”捕捉到。这是FAST自竣工以来,在调试期间发现并最先得到确认的两颗脉冲星。随后,国家天文台的科学家根据观测数据制作出了它们的声音模拟效果,让世人得以听到这来自宇宙深处的“心跳”声。截至2019年8月28日,FAST已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星,并能实现跟踪、漂移扫描、运动中扫描等多种天文观测模式。2019年10月,由“中国天眼”发现并通过认证的脉冲星由93颗增加到96颗。

“中国天眼”的建成无疑有着重大的意义,它会帮助我们见到更多前所未见的事物,那些为天眼事业而努力奋斗作出贡献的人们也将被历史铭记。如今,“中国天眼”向全球科学家开放,又将记录下一次开放、包容的探索,让我们共同期待“中国天眼”的进一步发现和探索成果。

(作者:程方洁)

科学性把关:中国运载火箭技术研究院总体设计部型号设计师、中国科学院国家空间科学中心博士,钱航

来源:中国新闻网、中国发展网、科技日报、新华网

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:邱馨婵]

评论

查看更多

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号