导读:雷德利·斯科特的最新科幻大作《火星救援》赢得了观众的喝彩,同时也赢得了科学界的掌声。本文作者带我们分析了该片是如何将艺术与科学完美结合的。

关键词:火星救援;科学;科幻

想象一下,你在一个遥远而危险的地方探险。不知哪里出了岔子,你和你的队友们决定放弃这次冒险,直接打道回府。但你被留了下来,其他人都以为你死了,并且你还没有任何方法来联系他们。

这就是雷德利·斯科特最新电影《火星救援》里男主角的处境。但是,不同于被遗弃在浮冰或荒岛上,本片主人公Mark Watney(由马特·达蒙饰演)被放逐于距家约2.25亿公里,荒凉的火星上。

这问题就不那么好办了。除去“一般”的荒岛问题:食物、淡水、温暖和庇护所,Watney还需要从废料中制取氧气。事实上,他还需要自己制造淡水。

甚至是与地球的通信——如果能建立起来的话——都因有限的光速而被延迟。当然和通过漂流瓶传递信息带来的延迟相比,这已经好很多了。

科学是英雄

以上种种看起来似乎是一部常见好莱坞大片的设定,但是本片却选择了一个不同的宣传路线。在首映式上,NASA,喷气推进实验室和电影制作者们合力赞扬本片的科学准确性。

雷德利·斯科特本人也表示他们已经让本片中的科学“尽可能地准确”。和许多好莱坞导演不同,他坚持听从科学极客们(GEEK)的意见。

电影中的大部分科学都来自于它的原作小说,其作者Andy Weir以前是位电脑编程师(现在是畅销小说家)。小说本身就以含有大量科学而著名,它将科学摆在了台面上,用来推动情节发展。

电影相当忠实于Weir的原著。不少标志性的科学推动情节点都被保留,只是在出现顺序上稍作修改,但删去了那些让本书充满了极客感的细节,比如Watney进行的数学计算。

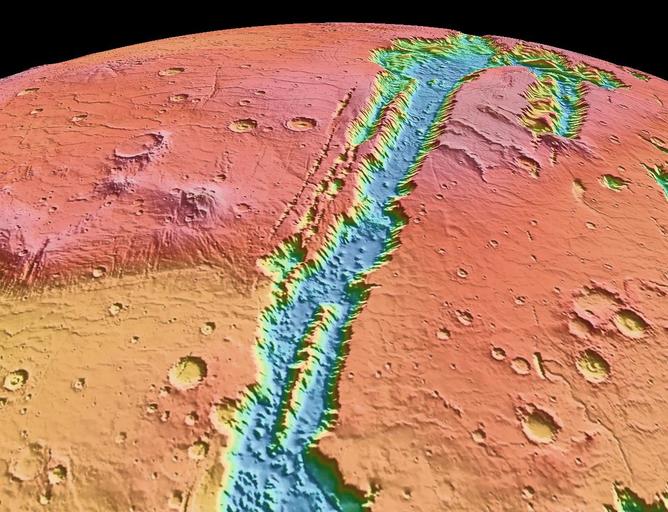

太阳系中最大的裂谷之一——水手谷的地形图。图片由环绕火星飞行的环球探测者上的火星轨道器激光测高仪收集的数据制成。图源:NASA

该片还是第一部我看过的完整展现宏大的火星地貌及其变化的电影。从第一个镜头开始——迎着曙光,宏伟的水手谷贯穿火星——电影对火星地貌的描绘可以说没有一点夸张。

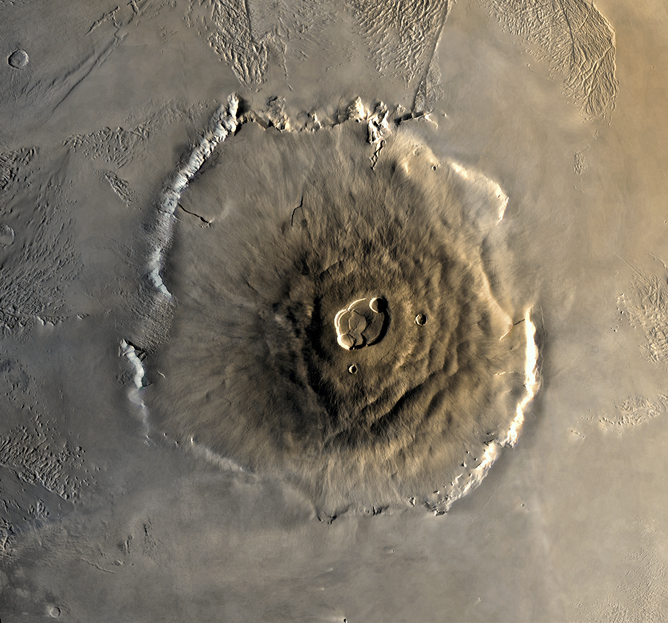

尽管太阳系中其它行星都相对平坦(金星上最高的山是6.4km,而冥王星是3.5km),火星则拥有全太阳系内最高的山:奥利匹斯山,约有22km高。通过3D技术,该片成功地让我们体会到了行星地表上如此高的山带来的壮观感。

奥林匹斯山的高度是珠穆拉玛峰的3倍,大小与法国相当。图源:NASA

这一垂直落差还被布满火星表面的火山口、南北半球间的巨大地貌差异所加剧,而后者则有可能是由于海洋消失造成的结果(根据最新研究结果,它可能不像我们想象的消失得如此彻底!)

在红色星球上行进

但要驾驶探测车行进数千公里穿过火星危险重重。然而,为了到达安全地,Mark Watney必须这么做。因此在这里,电影做出了一些艺术处理,因为在现实生活中想要驾车穿越这颗红色星球可不容易。

截至目前,在火星上行走的最长距离由火星探测器机遇号保持,它行进了一个马拉松的距离,42km。但这也花了它11年的时间。更不用提它的双胞胎兄弟,勇气号,在行进不到8km后就陷入沙地,动弹不得。

为了解决这个问题,NASA的最新火星探测器,好奇号,就陷入了矛盾中。它的轮子磨损率惊人,为了缓和这一点,好奇号需要不时向后退并保证自己处于较软的沙质地形上。因此,在我们想跳跃着穿过火星地表之前,有不少技术问题等待着我们。

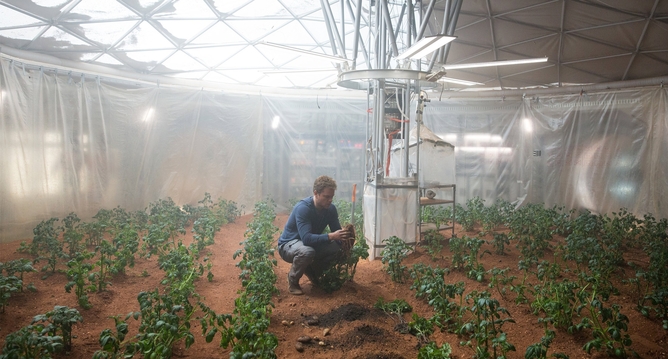

在书中,Watney为了让他的探测器行进所做的努力比电影里展现的要多得多。图源:20th Century Fox

也就是说,有一个人来驾驶探测车是个明显优势,要知道,机遇号花了相当长一段时间才行进了与阿波罗17号队员们地月球越野车相同的距离。

宇航员Eugene Cernan 和Harrison Schmitt在短短几天内,就在月球表面行进了将近36km。尽管这也受益于较小的引力,但驾驶员选择地形的能力在进行长距离行星越野时是非常重要的。

专业

我对电影本身的另一个困惑就是片中男主Mark Watney只有一个专业:植物学。人们对火星任务队员的组成做了诸多猜测。大多数专家都认为任意一个火星探险队的队员应该有至少两个专业。

在原作小说中,Watney首先是一名机械工程师,其次是一位植物学家。因此电影中对他身份进行的精简显得十分奇怪(也许那部分正躺在剪辑室内呢)。

身为一个植物学家,你的专业能帮助你仅靠一己之力存活数月。图源:20th Century Fox

不过,更准确的说,Watney和他的宇航员队员们都被塑造成问题解决者。在某一刻,任务指挥官下令她的队员们去“解决问题”,这句话可能就是直接引用自Chris Hadfield的《宇航员的地球生活指南》(An Astronaut’s Guide to Life on Earth)。

这是一个相当典型的Watney和其同事们作为真实宇航员们的写照:即使一切都十分糟糕,他们也能够控制自己的情绪。不过,在斯科特的演绎下,你也看到了这些人在看似不可思议的情境下人性的一面。

胶带是神奇的,应该被崇拜

另外,胶带到底有多有用呢?每个实验科学家都会告诉你,这是他们工具箱里的必备物品。而这在火星上是否也适用呢?

这里有一个先例,对阿波罗13号的队员们来讲,胶带十分有用,因为和其它东西相比,它是保证他们还活着的重要物品。但只有保证它的清洁,它才能够发挥作用,而这在火星上是个问题。

《火星救援》是部好电影,并且在我们现有的科学知识和艺术性的猜测之间保持了一个完美的平衡。

最重要的,我喜欢这本书和这部电影的地方在于他们真实地展现出空间探索是团队努力的结果。不仅仅是踏上外星球的宇航员们,更是那些在背后支撑他们的各种团队。

也许观看电影的某个人就会成为第一个踏足火星的人,或者帮助人们登上火星。

作者简介:Helen Maynard-Casely,澳大利亚核科学和技术组织的仪器科学家。

(翻译:杨玉洁;审校:朱佳莲)

原文链接:

https://theconversation.com/the-martian-review-science-fiction-that-respects-science-fact-48373

留言