昨天,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)领导编写的《2015年气候状态报告》被公布。不幸的是,它所描述的2015全球气候状态显得十分严峻。

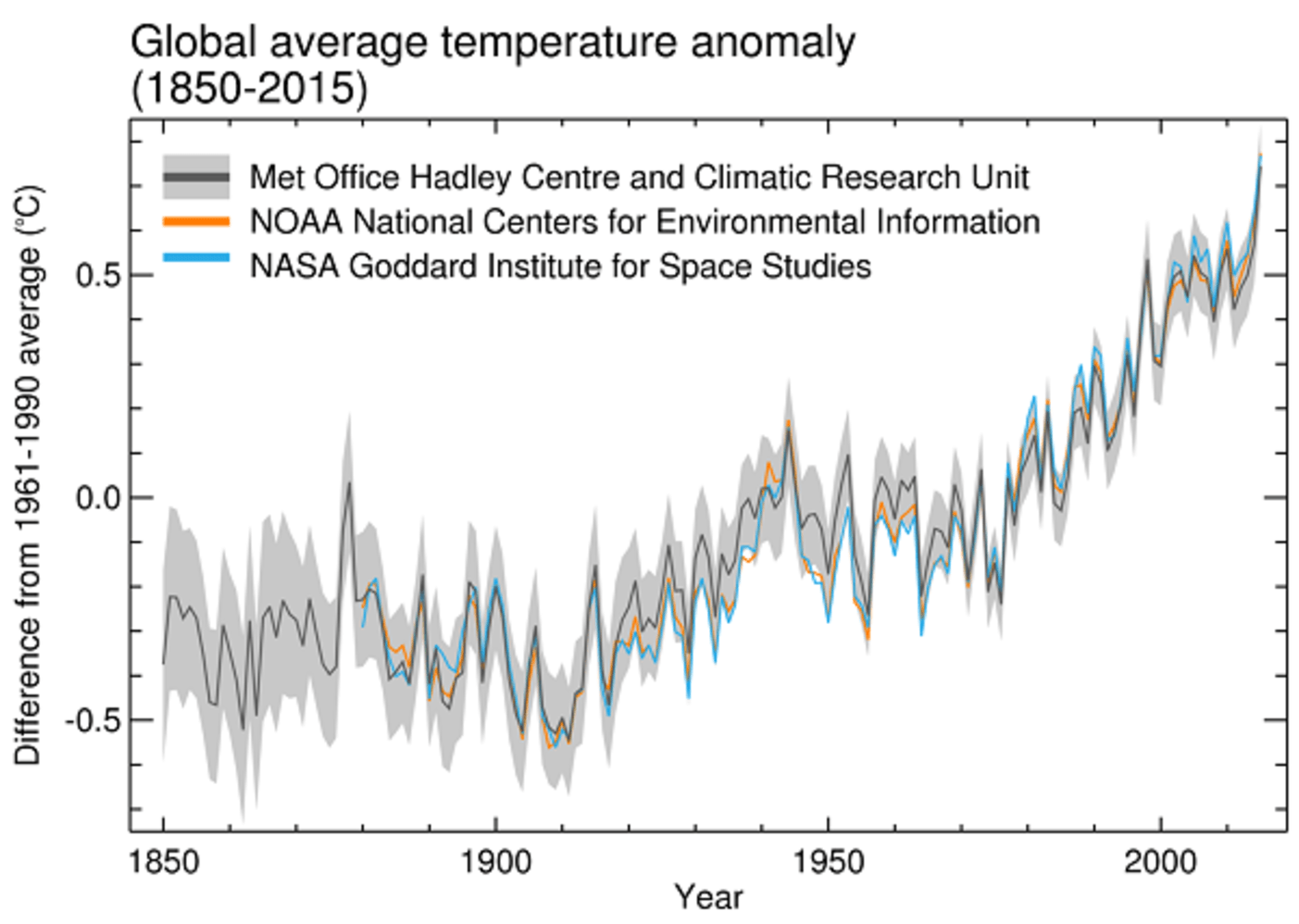

近两年全球气温连创新高,2015年又比2014年的平均气温整整高出了0.1℃。从2015年5月起,单月纪录也在节节攀升,这样的增温模式至今还在继续。

1850-2015年全球平均气温异常变化图

去年破纪录的气候异常(2015年均温比估计的排除人类活动影响后的全球均温高出了大约1摄氏度)很大程度上是由于人类活动造成的。而另一小部分增温异常要归因于从2015下半年开始并持续至今年的那次强烈的厄尔尼诺事件。

当厄尔尼诺事件发生时,我们注意到太平洋中部和东部的海水表面温度较高,而从海洋到低层大气的热量传递造成了短期的气温增高效应。在拉尼娜事件的发生的时期,情况正好相反。

总体而言,2015年全球异常增温中的0.05-0.1℃是由于厄尔尼诺事件所引起的。其余的大部分是因为气候变化导致的。所以,即使去年没有厄尔尼诺事件的发生,2015仍然是有史以来最热的年份之一。

纪录显示,自1850年以来的气温“16强”里,本世纪的15年都各占据一席之地。

全球极端事件

去年,我们也看到了许多区域性的极端事件。北极的海冰仍呈现下降趋势,并且去年又创下单年冰量新低纪录。阿拉斯加的冬天也几乎不存在了,由此导致北极许多哺乳动物和鱼类都被迫改变它们的生活习性和栖息地。

2015年间也有许多的极端热浪事件,其中包括印度和巴基斯坦的恐怖热浪,以及欧洲和北美的几次高温事件,它们造成了数千人死亡。

在欧洲,西班牙、荷兰、法国和英国都创下了夏季高温新纪录,而德国则是在各时间段内。

季节性的极端高温事件发生在全球各个地方。欧洲的夏季会比往年同期多出许多高温的日夜,类似的情况也发生在俄罗斯和北美的春季。

2015年典型气候异常与气候事件分布图

跟以往相比,目前全球的热带气旋越来越多,主要是由于太平洋洋盆内气旋活跃度的加强,还有许多影响甚大的洪水侵袭。然而与此同时,不少地区也在遭受严重干旱危害(干旱面积占陆地面积的14%,比2014年高8%)。

埃塞俄比亚的旱灾毁坏庄稼,影响数百万人。南美洲的部分地区也遭遇80年来最严重的干旱。尽管厄尔尼诺现象通常会暂缓美国西部的旱情,但旱情仍会继续。

包括澳大利亚

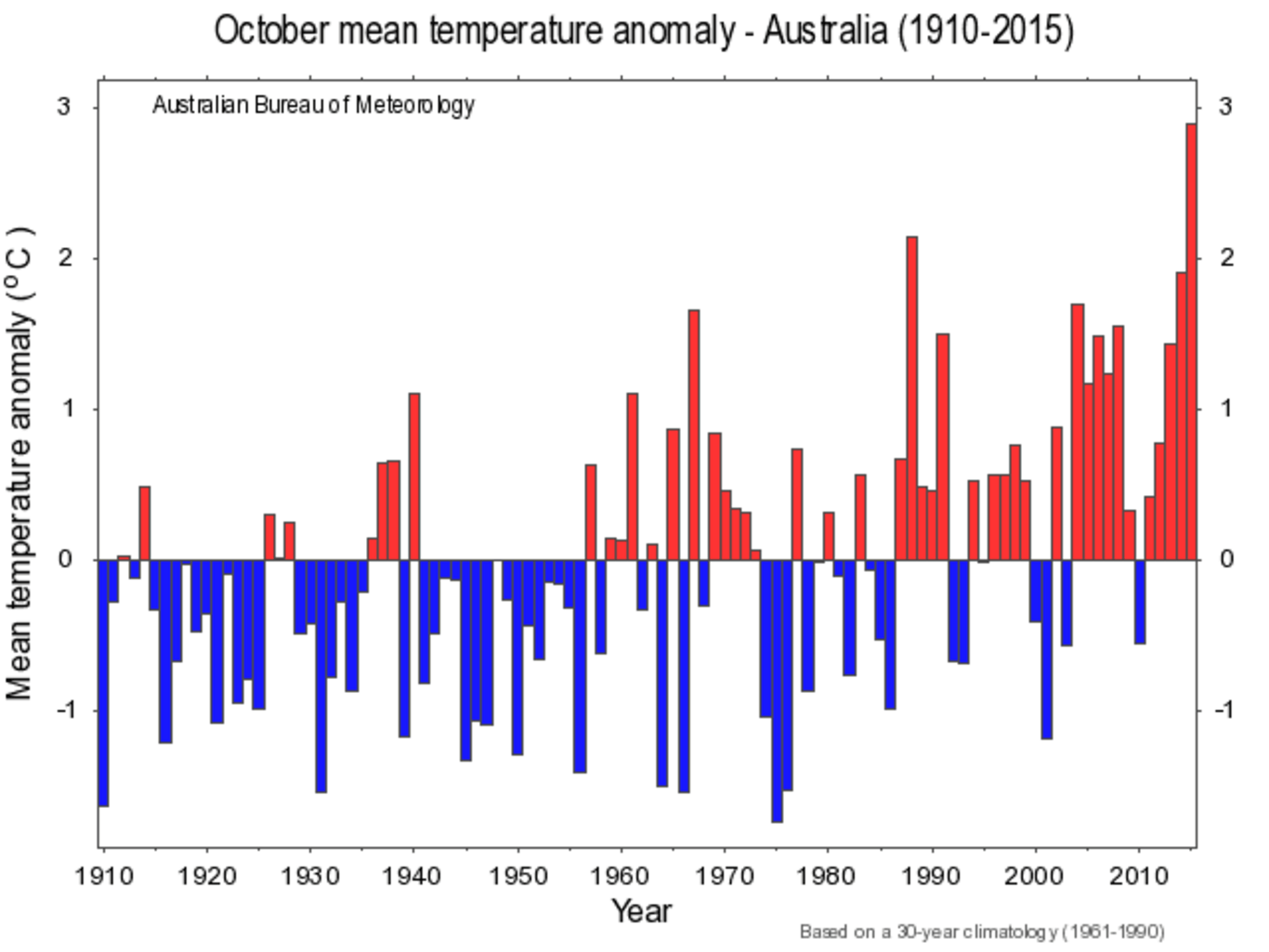

在澳大利亚,最显著的极端气候可能就是在十月份创下的高温纪录。

这个国家经历了有史以来最大的单月气温异常– 高于历史上的全国该月平均气温近3℃。高温天气出现的频率也远高于平均水平。这种比预期提前且不寻常的热度引发了席卷东南部的森林大火。

算上厄尔尼诺事件的影响(通常会使澳大利亚在春季和夏季气温上升),许多刚刷新的最高气温纪录,比如墨尔本地区的,比没有人为影响气候变化的前提下的气温高出至少六倍。

澳大利亚十月平均气温异常图(1910-2015)

澳大利亚2015全年均温为历史第五高,且12个月中的九个月都高于平均气温。

气候变化趋势的延续

除了创纪录的高温,2015年间也有许多其他的记录,这无非是给人类对气候影响提供更加广泛的证据。温室气体浓度(气候变化的首要原因)已经上升至最高纪录,其中二氧化碳的浓度已在多个站点探测到高达400ppm。大气中二氧化碳浓度的年增长率也是历史上最高的。

我们对气候的影响也可以通过全球平均海平面上升、全球海水表层和上层海水的最高温度中反应出来。

极端高温事件正越来越多,而冷事件正在减少。事实上,与历史平均水平相比,在全球范围2015年酷暑比严寒的日子要多出大约三倍之多。

许多原先记载的数据被打破,而且很多新纪录都清楚地展露出人类活动对气候的影响。

接下来如何?

我们不难预估,2016年极有可能超过2015年在全球范围内的纪录,成为有史以来最热的一年。由于厄尔尼诺现象的高峰期在今年提前了一些,这使得我们在澳大利亚和全球其他地区看到了许多极端事件,包括对大堡礁造成的珊瑚白化。如果不是人为造成的气候变化几乎不可能有这样的破坏性。

不幸的是,从许多方面来讲,在未来几年内,2015年的气候异常可能也不会显得那么“异常”。由于温室气体浓度继续攀升,未来更多的酷热年都有创纪录的可能,极端天气事件也会相应而来。

《巴黎气候协议》提出;只有迅速、大幅度削减这些排放才有可能使全球变暖限制在涨幅2℃以内,继而减少不断刷新气候纪录的可能性。

翻译:孙逢玥

审稿:胡砚泊

留言