导语:继埃博拉病毒之后,寨卡病毒卷土重来,对此我们不禁思考:人类能否终结此次病毒爆发?我们对寨卡病毒是否具有免疫力?下一次病毒爆发又会是什么时候?

关键词:寨卡;爆发;免疫;易感人群

一种新数学模型预测由于大范围的人群免疫,寨卡病毒很快即将停止传播。来源:Martial Trezzini/EPA/AAP

时值里约奥运会,继埃博拉病毒之后,寨卡病毒爆发。世界卫生机构能否迅速有效地作出反应呢,这无疑是个挑战。而确定合适的回应方式也并不简单,因为对于寨卡病毒我们仍然有很多未解之谜。

近来,《科学》杂志上发表的几篇文章回顾了目前寨卡病毒传播与控制的相关线索。在这些研究中,我们采用数学模型来帮助了解寨卡病毒可能传播的方式,以及努力先控制住寨卡病毒并尽量减少其危害。

从这些模型研究中,我们得出结论:目前对于南非爆发的寨卡病毒,暂无良策。虽然研究人员正在极力研发疫苗,但可能为时稍晚,并不能对此次爆发产生实质性的影响。相对于其他传染性疾病,我们需要对传播寨卡病毒的蚊虫进行长期控制,而这仍然是个持续的挑战。

除此之外,模型研究预测从现在开始约三年后,此次病毒爆发会自行消退。到那时,我们可能至少十年都不会再经历寨卡病毒爆发。

人们如何免疫?

当我们暴露在病菌之中,我们人体会产生一种防御病菌的免疫反应。这种免疫反应不仅会清理这些病菌,通常还会产生相应的抗体。即使我们恢复过后,它还能保护我们以免再次感染。所以我们不容易再次感染相同的病菌。

而传染病传播,即病原体(包括病毒、细菌或者寄生虫)从一个已经感染的人传染到另一个易感染的人身上的过程。在病毒爆发期间,许多人在短时间内迅速感染病毒,并产生相应的免疫反应。

其结果就是,被感染的易感人群数量逐渐减少,使病原体难以持续传播。这样一来,新感染的人群数量也将减少,爆发即终止,而并不是每个人都会被传染。目前模型研究表明在随后的几年里,如果寨卡病毒爆发,情况均是如此。

如果大部分人已经免疫,那么寨卡病毒将无法传播。来源:Artias Peggio Vignolo/AAP

经历病毒大爆发,再自生自灭后,易感人群数量可能有限,而寨卡病毒就很难再次爆发。即使一个感染的人进入人群中,大部分人都会因之前经历过寨卡大爆发所产生的抗体得到保护,那么疾病也就无法进一步传播。而病原体一旦难以传播,也就为易感人群提供了更多间接的保护。这种人群比例的保护现象,我们称之为“群体免疫力”(“herd immunity”,编者注:即人群对于传染病病原体的侵入和传播的抵抗力,用人群中有免疫力人口占全部人口的比例来反映。)虽然我们一般采用疫苗来实现群体免疫,但在寨卡病毒中,模型研究预测群体免疫可以通过自然感染来实现。

寨卡如何卷土重来?

然而,有两种方式会使人群呈现“寨卡病毒再次预备爆发”状态。第一种,即感染后恢复的人群可能最终会失去他们免疫反应中的保护,并再次成为易感人群。

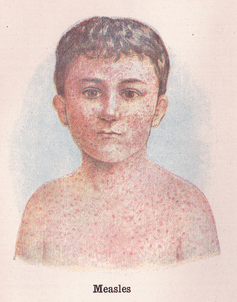

因为疾病不同,所对应的免疫反应保护所持续的时间也各不相同。比如衣原体等病原体,可能保护时间很短,或者甚至不存在保护作用。而对于其他疾病,比如麻疹,其保护时间则几乎是伴随终生的。

麻疹的抗体会伴随我们终生,这就是为什么大部分病毒爆发都发生在儿童时期。来源:Sue Clark/Flickr, CC BY

第二种,即刚出生的婴儿是典型的易感人群。多年之后,易感婴儿大量出生时寨卡病毒可能会再次爆发。

因此,在研发疫苗之前,麻疹每两到三年会爆发一次,主要感染人群为儿童。而且爆发期间,几乎所有的易感人群都会被感染。然后,再过两三年,又有大量的易感人群出现时,病毒将伺机二次爆发。

正如我们观察寨卡病毒首次在拉丁美洲爆发一样,在新人群中一种疾病的首次爆发是特殊情况。因为人群中可能很少有人之前受到感染,也就不具有相应的免疫保护,所以易感人群更多,病毒爆发规模也就越大。但我们可以预测,到下一次爆发之前可能会间隔更长的时间。

未雨绸缪

但我们并不清楚在被寨卡病毒感染后,人们的抗体保护会持续多长时间。与其他类似的病毒相比,我们猜测这种保护可能是终生的。如果确实如此,我们可以通过考虑大量易感人群出生所需的时间来估算下一次爆发的时间。《科学》杂志上的文章表明:根据目前的可靠数据推断距离下一次爆发至少还有十年。

而且,有许多其他因素也会影响两次爆发间隔的时间长短。比如寨卡病毒其基因结构的变化可能将导致人们大范围丧失群体免疫力。疾病在不同地方的传播过程中,也许会留下某些未感染人群,而这些对其无抵抗的易感人群也为下一次爆发埋下了隐患。

如果气候变化使得传播疾病的蚊虫活动范围扩张,那么新的易感人群则可能暴露在寨卡病毒之中。除此之外,人口结构与行为变化也可能会影响疫情动态。

事实上,这些数学模型研究通常大有用处。比如《科学》研究中的这个数学模型可以对许多情况进行模拟,并有助于我们理清这些因素是如何相互作用的。通过对病毒爆发的对抗策略的检测,模型不仅能帮我们判断哪种干预措施能最有效地减少危害,而且还能帮我们将未来不明朗的疫情发展态势进行量化处理。

更重要的是,这些模型可以弥补研究人员所忽略的地方。比如在寨卡病毒案例中,这些模型研究指明我们迫切需要完善被感染人群的数据,而且不仅局限于拉丁美洲,更包括其他可能有风险的地区,比如亚洲。

当然,这确实是个不小的挑战,因为许多感染寨卡病毒的人并不会立刻致病。而且那些经历相似症状的病人,比如登革热和基孔肯雅热病毒,可能会被误诊为寨卡病毒感染。所以需要更完善的诊断测试来评估目前不同人群的群体免疫力,并确定其中风险最大的人群。

作者:Nicholas Geard是墨尔本大学ARC DECRA研究员,流行病学和生物统计学中心,墨尔本人口和全球卫生学院;Cameron Simmons是墨尔本大学,微生物与免疫学教研室实验室主任;James McCaw是墨尔本大学,数学生物学副教授;James Wood是新南威尔士大学澳大利亚,公共卫生学院;Jodie McVernon是墨尔本大学,多尔蒂流行病学研究所教授兼主任。

(翻译:夏雪 审校: 张玲)

原文链接【科学美国人博客】:

http://theconversation.com/is-the-end-of-zika-nigh-how-populations-develop-immunity-62816

留言