文⊙赵 洋

太空看似广袤无垠,但资源富集的行星、能量充沛的恒星、适合大型太空站驻泊的拉格朗日点,都是有限的。当这些无主的有限资源分配不公时,太空战争就可能爆发。

高边疆 新边疆

有识之士早就指出太空在军事上的重要性。美国总统肯尼迪曾断言:“谁控制了太空,谁就能控制地球。”20世纪80年代初,曾任美国国家安全事务助理的丹尼尔·格雷厄姆出版了《高边疆——新的国家战略》一书,该书指出,太空是对未来最具战略意义的高边疆,对太空的综合利用不仅可以提升国家经济实力,更可改善国家安全环境。这本书出版的背景是,苏联的核力量和常规军事力量对美国取得优势,冷战的天平有失衡的危险。在“高边疆”战略思想的影响下,美国总统里根1983年宣布实施预算高达1万多亿美元的“战略防御计划”(即“星球大战”计划),力求在外太空和地面部署定向能武器或常规打击武器,在敌方战略导弹来袭的各个阶段进行多层次的拦截。太空已然成为剑拔弩张的演武场。

太空中首次出现武器的身影是在二战后期。1944年9月8日,德国首次运用V-2飞弹袭击了英国本土。因为V-2下落速度太快,没法像截击V-1飞弹一样用战斗机拦截它,英国人产生了极大的恐慌。丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中写道:“飞弹的这种盲目而不具人格的性质,使得地面上的人感到束手无策。他几乎无力应付这个局面,根本就看不到他能够击中的敌人。”后来,托马斯·品钦在充满迷幻色彩的科幻小说《万有引力之虹》里,将V-2下落的轨迹比做在万有引力作用下弯曲的彩虹。

战后,苏美两国争相抢夺V-2飞弹的研制人员和设备,并在此基础上开发出各自的洲际导弹和运载火箭,后者还可以发射各种军用航天器。太空时代和太空武器的时代几乎同时来临。

20世纪60年代初,美国在其第二代载人飞船“双子星座”上进行了军事侦察试验,两名宇航员使用红外遥感仪对一枚从潜艇上发射的“北极星”A-3核导弹进行跟踪观察。但是美苏均通过试验证明,把几个军人宇航员送入近地轨道并不能比无人军用航天器获得更大的优势。这也是当前美国发展以X-37B为代表的无人军用航天飞机的动机。

博弈在太空

天军的武器能够永远部署在轨道上,它既是永不坠落的空军,也是无需靠岸的海军。尽管如此,天军仍然拥有一些常规部队具有的特点。我们不妨把天军诸兵种同代表冷兵器时代军兵种构成的中国象棋作一比较:

反导系统相当于 “士”(战区导弹防御系统,TMD)或“象”(国家导弹防御系统,NMD)。它只拥有防御力而无法进攻。

激光、粒子束等瞬时打击武器相当于“车”。它可以在一招内沿直线冲击目标,且攻防兼备。

反卫星武器相当于“兵”,过河便无回头路。其使命就是潜伏,用自己“兑换”敌方有生力量,一旦启动,位置便暴露,再无回头路,只能冲向敌人。

天基动能武器(如电磁炮)相当于“炮”,要有“炮架”方能发挥作用。电磁炮的“炮架”就是电磁导轨和大功率电源。

指挥中枢是“帅”或“将”。其现实版本就是隐藏在落基山脉里的北美防空司令部。周围以“士”(TMD)、“象”(NMD)拱卫。

高明的棋手懂得保全实力,一招制敌。掌握优势太空武力的指挥员自然也希望使用天基对地攻击武器,对敌方中枢机构采取“擒贼先擒王”的打击。但若遇到实力相当的对手,恐怕就要破“士”兑“车”,打一场消耗战了。

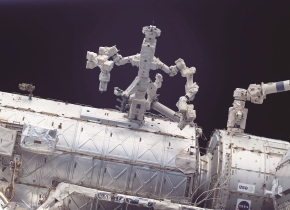

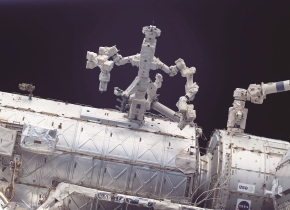

集成化的“太空堡垒”

拥有巨额军事预算的国家不会把鸡蛋放在一个篮子里。根据自身在太空战领域的多种优势,美国的反卫星武器已经开始向集合了态势感知、防御和进攻等多种功能于一体、攻防兼备的方向发展。这种“N合1”式的反卫星武器不但可以减少自身对监视卫星的依赖,缩短作战响应时间,还可以主动发现反卫星武器,自主规避危险。它颇具《星球大战》中“死星”的风采。

1987年发射的苏联“极地”号无人作战平台是唯一成型的太空集成武器系统,其主要武器是反卫星核雷;此外,它还装有雷达、遥感设备、卫星致盲激光武器和近程防护火炮。但是出师未捷身先死,发射时就因为导航故障而不幸坠毁。苏联解体后,“极地”号再未上天。

美国从未放松对这个领域的关注。二十年来,在航天技术及电子信息技术进步的催化下,美国再次提出了攻防兼备的太空武器系统。2007年发射的“近轨道红外试验”(NFIRE)卫星就是一个代表。该卫星的跟踪传感器能够探测弹道导弹的发射,为反导武器提供帮助;另外,该卫星还是一个太空杀手,它可携带杀伤拦截器,摧毁对方的导弹或航天器。

光速利剑与光学盾牌

1997年10月17日,美国在新墨西哥州白沙导弹靶场对一颗在轨气象卫星MSTI-3进行了10秒钟的激光打击,使卫星上的光电传感器遭到损坏。类似的试验苏联在20世纪80年代进行过20次,其中有11次取得了成功。苏联萨雷沙甘试验场的双筒激光器作用高度达到1200千米,可以摧毁在中轨道运行的美国侦察卫星太阳能电池板(美国作家汤姆·克兰西以此为背景创作了军事科幻小说《克里姆林宫的红衣主教》)。

地基激光武器效力的发挥受所在地天气的影响很大,美国近年来加紧了更具机动性的机载激光武器开发。机载激光武器的核心是大功率化学激光器和射束控制仪,这二者可以视作坦克的“炮塔”。承载武器的“车体”就是经改装的波音747-400货机。这台会飞的激光炮在13000米高度巡航,不但可以摧毁正在爬升的洲际导弹,也可以对运行在近地轨道的卫星形成威胁。

在实战中,瞬间功率达一万亿瓦特的高能激光束将从机头窗口射出,经过射束控制仪校准,准确命中目标。这样强大的激光当然需要庞大的能源供应。按照设计要求,作战部署的机载激光系统将采用由14个模块组成的氧化碘激光器,其总重量不超过78.75吨。美国国防部曾提出到2010年拥有7架机载激光飞机。在今后20年中,这一机载激光飞机队伍将耗资110亿美元以上,早已超出最初预计的62亿美元。打造有效的激光防御网要靠天文数字的经费支持。

太空战场素描

没有空气的战场是静悄悄的。听不到导弹呼啸和激光的咆哮、没有粒子束电离空气的噼啪声……一切都在安静地发生。被击中的航天器在内部气压的推动下默默爆裂,空气像龙卷风一样涌出破口,但却无声无息。这一切像是在上演无声电影,只有想象力才能为它配上音效。

太空战场的视觉形象同样单调。真空中没有尘埃微粒反射光线,根本看不到激光的光路。导弹都采取不产生尾烟的推进方式,红外辐射也降到最低,以造成神不知鬼不觉的致命一击。

太空战大多发生在超视距的情况下。当一方发射出几十倍音速的拦截弹时,另一方的目标可能还在行星的地平线之下。二者沿预定的轨道默默飞行,直至轨道交叉、发生碰撞。激光和粒子束的打击要更迅猛一些,但肉眼是无法对目标进行追踪和锁定的。追踪的工作由雷达完成,最后的锁定是向目标发射低功率激光,通过回波确定目标的速度和瞬时位置。一切发生在电光石火之间,而且是平静地发生、平静地终结。

在高速太空飞行中做出机动动作需要消耗很多推进剂,过多的推进剂又会造成飞船体积和质量的膨胀使其更难机动飞行。所以,在可以预见的将来,太空战场上不会出现飞船缠斗的激烈交战场景。当然,如果掌握了引力屏蔽或力场发生技术,太空科幻影片中的飞船近距格斗是有可能发生的。

太空战的制衡因素

无论是进攻之矛的复杂还是防御之盾的昂贵,都会延缓太空军事化的时间表。但是,真正能防止在太空爆发战争的内因还是太空自身的特点。太空高真空、微重力的环境特点决定了太空武器自身的脆弱性。太空作战设施不便实施防御。激光、粒子束等都可在很短时间内完成瞄准并击中目标。电磁脉冲炸弹更可以在瞬间毁灭整个太空武器系统中的电路与芯片。天军是高技术兵种,依赖高技术兵器而存在,昂贵且复杂的军用航天器一旦损伤便难以快速维修或补充。如果地面发射场遭到破坏,太空中的装备更是打一件少一件了。太空战是一种高成本、高消耗的作战。

对于那些无法在海洋和陆地上打败强国的弱小国家来说,攻击强国在太空中的系统是一个最具诱惑的选择。目前,发达国家的经济非常依赖卫星服务。如果哪个国家计划对别国卫星发动太空袭击,它首先要考虑自己是否做好了遭受同样袭击的准备。如果美国卫星遭到袭击也会殃及欧盟、日本的经济运转,进而引发全球经济动荡。对卫星的攻击行动会损害所有太空强国的利益。这样看来,除非参战国到了生死存亡关头,否则单纯的太空战争很难打响。太空中一损俱损、一荣俱荣,这种投鼠忌器的博弈模式有助于在太空形成类似于冷战中核武器造成的恐怖平衡。

在第一次世界大战中,为迫使英国因饥饿而投降,并将法国隔绝在欧陆上,德国进行了无限制潜艇战,任意袭击敌国民船,但德国在封锁敌人的同时,自己也尝到了舰队无法出海的苦果。

任何试图发动太空战的国家都要冒着和敌方开展“无限制太空战”的风险。届时,在太空中开展运输、通信、气象预报、导航、遥感等服务的航天器都可能因为其潜在军事价值而遭到袭击。这不同于传统的海战——被击毁的船只沉没于海底,在和平到来后不会影响航运。太空战中被击毁的航天器及其碎片不会很快进入大气层烧毁,它们将长期留在太空中。一旦无限制太空战爆发,轨道上势必将飘满航天器的碎片,这些碎片在几千年内都将绕地飞行,对后来发射的航天器形成威胁。太空物体之间的碰撞概率也大幅增加——不但完好的航天器会被撞毁,产生新的碎片;碎片之间也会发生撞击,产生更小更多的碎片。这是一个类似于“链式反应”的恶性过程。在很短的时间内,太空碎片的数量将像雪崩一样达到无法控制的地步,直到近地空间完全被碎片笼罩,再无航天器可以突破这个由碎片构成的牢笼。

未来的太空武器

任何具有巨大能量的东西都可以作为破坏性的太空武器使用。动能、化学能、核能、电磁能……可以制成动能武器、常规爆破弹头、核武器、电磁脉冲弹、激光武器……因此在《三体Ⅱ·黑暗森林》中,有人利用传统的火药枪械制造太空谋杀案不足为奇。

以上武器只适用于发生在一颗行星上的太空战。如果是两颗行星之间的战争,那么武器将更加多样化,任何能达到毁灭目的的装备都可以作为武器使用。动能武器可以放大为一颗轨道受控制的小行星,目标便是敌对星球;太空化学武器可以是从天而降的罐装氯氟烃,破坏高层大气的臭氧层;光学武器则返璞归真,向阿基米德致敬,用巨型太空反射镜会聚阳光烧灼大地,或者扰乱生物节律(1993年2月4日,俄罗斯在距地面

350千米的轨道进行了名为“人造月亮”的太阳光反射器试验,向处于黑夜的欧洲地区反射了10千米宽的阳光)。

迈克尔·克莱顿在科幻小说《猎物》中写到了在地球上使用纳米机器人作为武器的前景。其实,把它们送入太空也不是难事。防御方可在战斗胶着地带部署大量“纳米云”——它由无数微小的纳米机器人构成,像亚马逊河中的食人鱼一样,吞噬一切进入这团云雾的物质。纳米机器人会把这些物质裂解为分子,组装为更多一模一样的纳米机器人。这些机器人漂浮在太空中,像地雷一样等待被激发,所需能量极少,以太阳光作为“食物”即可。

武器的形态还取决于武器使用者的进化水平。在阿西莫夫的《基地》系列中,心灵感应和心灵控制是一种可怕的武器,能够左右银河帝国的政局。在《星球大战》中,拥有“原力”的绝地武士成为交战双方极力争夺的目标。

至于更高层次文明之间的战争,比如能够完全掌控一颗恒星能量的Ⅱ型文明,因为交战双方能够调用的物质与能量实在很多,大量使用微型黑洞、反物质炸弹就像21世纪作战使用500千克炸弹一样不足为奇。

Ⅲ型文明能够调用整个恒星系的资源,也许他们舍弃一个星系旋臂(包含上百亿颗恒星和无数行星)进行战略转移的损失并不比敦刻尔克撤退更大。而他们使用的武器,现今的人类未必知晓其科学原理。或许在3K宇宙背景辐射中,就有那些古老文明搏杀时留下的余温。

但是,无论武器的发展使战争形态发生多大变化,战争的基本原则仍是适用的,不战而屈人之兵仍是太空战略的最高境界。今日小小地球上有核武器形成的恐怖平衡,未来星系间难免不会出现借刀杀人式的“黑暗森林”打击。我们只能祈望彼时神一样的先进文明都能明智而理性,认识到保持和平共存比争个你死我活更可贵。【责任编辑:杨 枫】

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

坏机器人制片公司最新的一部电影名为《霸主》(overlord),背景设置在二战时期,很可能是一部在半遮半掩中秘密制作的科洛弗电影系列。

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号