文 / 赵 洋

20世纪60年代,人们在澳大利亚荒野发现了几个神秘的金属球体,其中一个球体在西澳大利亚土著莫卡努卡人手中。经专家分析,这球体竟然是钛制的!一时间各种猜测层出不穷,很多人认为这些东西是外星人留下的。这种金属球体也被命名为“莫卡努卡球”。然而,调查后得出的真相却令大家哭笑不得:球体来自太空不假,但并不属于外星人,而是属于美国人。原来,它是“双子座”6号飞船上宇航员的水桶,是一件从天而降的太空垃圾!

2009年2月11日,美国卫星“铱星-33”与俄罗斯报废的卫星“宇宙2251”在距地面800千米的太空中相撞,四溅的碎片令那些在撞击轨道附近有航天器运行的国家忧心忡忡,担心自己的卫星或空间站遭受池鱼之殃。舆论纷纷猜测这次罕见的卫星相撞的原因。其实,航天器与太空碎片的碰撞并不鲜见,这次卫星相互撞击虽为首次,但随着人类发射到太空中的人造物体越来越多,这种规模的碰撞绝不会是最后一次。太空看似辽阔无边,而近地轨道却拥挤不堪。

太空垃圾=太空杀手

1957年,人类第一颗人造卫星进入太空,时至今日,世界各国已发射了5000多枚包括卫星、火箭、探测器等在内的航天器。与航天器数目增加相对应的是,太空垃圾的数量也以每年2%至5%的速度递增。如果人类再不加以治理,按这个速度,到三百年后,近地轨道就会变得水泄不通了。

在航天史上,太空垃圾造成的事故和灾难屡见不鲜。

1983年,“挑战者”号航天飞机与一块直径0.2毫米的涂料碎片相撞,导致舷窗破损,只好提前返回地球。

1986年,欧洲航空局的“阿丽亚娜”火箭进入轨道不久后爆炸,形成564块10厘米大小的残骸和2300块小碎片。这些如散弹般密集的“弹丸”成为了日后导致两颗日本通信卫星失灵的罪魁祸首。

1991年9月15日,美国发射的“发现者”号航天飞机差一点与苏联的火箭残骸相撞,当时,“发现者”号与这个不速之客相距仅仅2.74千米,幸亏地面指挥系统及时发出警告信号,悲剧才没有发生。

太空垃圾在太空中以每秒6至7千米的速度运行。由于相对速度很大,很小的一块太空垃圾都足以给人造卫星或者载人飞船造成巨大损伤——一块10克重的太空垃圾与人造卫星相撞产生的能量,相当于两辆轿车以100千米的时速迎面相撞。卫星会在瞬间被打穿或击毁。如果撞上的是载人飞船,后果更是不堪设想。

太空垃圾的来源可谓五花八门。运载火箭、卫星等航天器在完成任务后都会直接变成太空垃圾,有的会很快进入大气层烧毁,有的则会长时间停留在轨道上。载人航天活动也会产生一些太空垃圾,如摄像机、工具、航天服手套等。在地面上,用光学望远镜和雷达能观测到的太空垃圾大约每年净增200个,它们主要集中在地球同步轨道、半同步轨道高度区域和2000千米以下的高度区域。而从1957年人类发射第一颗人造地球卫星开始,太空垃圾的数量就在不断增加,目前,各种太空垃圾已超过4000万个,对航天器构成了巨大威胁。

为了研究太空垃圾对航天器的危害程度,1984年4月,“挑战者号”航天飞机将圆柱形的“长期暴露装置”释放到近地轨道,其用途之一就是检测太空垃圾撞击的效果。5年零9个月后,该装置被回收,检查发现,其表面仅肉眼可见的撞击凹痕就超过32000个,最大凹痕直径达0.5厘米——相当于每天被撞击15次,每绕地球一周就被撞击一次。

太空垃圾不仅会对航天器造成威胁,大块的太空垃圾坠入大气层后若不能燃烧殆尽,碎片也有可能伤及人类。2008年11月2日晚,一块电冰箱大小的太空垃圾坠入澳大利亚和新西兰之间的茫茫大海,所幸未对过往船只造成任何伤害。此前,这只1400磅重的有毒氨水罐已在太空中飘浮了16个月,是由国际空间站宇航员克莱顿·安德森于2007年7月在太空行走期间抛入太空的。

太空垃圾坠地产生的最大危害要数“宇宙954”事件。这是一颗苏联核动力侦察卫星,在回收时失控,急速向地球坠落。1978年1月24日,载有30千克浓缩铀的“宇宙954”坠毁在人烟稀少的加拿大北部地区,在18000平方英里的范围内散落了大量带有高放射性的碎片。虽说这起事件没有危及人员安全,但加拿大耗费了1400万美元才清除污染,并获得苏联赔偿。

一般来说,太空垃圾坠地的数量与航天发射的频率成正比,发射次数越多,落下的火箭助推器和报废卫星也越多。以2001年为例,陨落的太空垃圾中,属于俄罗斯的超过120吨,属于美国的将近30吨。

太空垃圾越撞越多

1978年,38岁的美国天体物理学家唐纳德·凯斯勒在《地球物理研究》杂志发表了一篇论文——《人造卫星碰撞频率:一个垃圾带的产生》。他指出,当报废人造卫星和其他太空垃圾在轨道上越积越多时,它们互相碰撞的概率也会变大,直到发生不可避免的撞击。被撞击的物体将会碎裂成无数同样危险的碎片,引起更多的连环撞击。凯斯勒写道,“这样一来,太空中的垃圾数量将以空前的速度增长,在地球周围形成一个垃圾带。”从那以后,这种可能发生的现象就被称为“凯斯勒现象”。

目前地球周围的轨道空间还算开阔,太空垃圾在太空中发生碰撞的概率很小。但如果对航天器产生的碎片不加控制,随着航天事业的不断发展,航天器形成的太空碎片将不断增加,轨道之间物体的碰撞概率也将大幅增加——不但完好的航天器会被撞毁,产生新的碎片,碎片之间还会发生撞击,产生更小、更多的碎片。这是一个类似于“链式反应”的恶性过程。在很短的时间内,太空碎片的数量将像雪崩一样达到无法控制的地步,直到近地空间完全被碎片笼罩,再也没有航天器可以突破这个由碎片构成的牢笼,人类将被禁锢在太空垃圾网包裹的地球上。这恐怕也是遏制反卫星武器发展的根本原因,因为最有能力发展反卫星武器的国家,恰恰是对卫星服务依赖最多的国家。

2008年上映的科幻动画片《Wall-E》讲述了在2700年,由于人类毫无节制地破坏环境,地面已经被垃圾覆盖,就连地球外层也包着厚厚一层“垃圾云”,人类不得不使用机器人清除地球上的垃圾,并且全体移居到太空船上,等待有一天垃圾清理完后再重新返回地球。这恐怕是“凯斯勒”现象极端恶化的最形象表述了。

人为散布太空垃圾

在冷战时期,长途国际通信主要由海底电缆和依靠电离层反射无线电进行。美国担心一旦爆发战争,苏联可能会切断海底电缆,这样一来,美国本土与海外部队的联系就只能依赖不稳定的电离层,因此,美国开始寻求能在全球范围内稳定进行无线电通信的办法。

1958年,麻省理工学院的科学家建议将3亿5千万枚铜针(每枚长1.75厘米,直径25微米)用卫星送入轨道,形成一个8千米宽、38千米长的铜针云环。这个云环会像一面镜子,将一处发射的无线电波反射至另一处。由于这一项目需要设置在西福特镇的卫星天线进行远程通信辅助,所以叫做“西福特计划”。

第一次散布于1961年10月21日进行,卫星装载了19千克铜针,共4.8亿枚,但并没有散播成功。第二次因为运载火箭故障而失败。第三次散布于1963年5月9日成功进行,3.5亿枚铜针被散播在3650千米高的轨道上,形成人工的环状针云并成功进行了通信试验。

这些针状物分布于3500千米至3800千米的高度、倾角在87度到96度的轨道范围,最终成为了太空垃圾。根据当时美国驻联合国大使阿德莱·史蒂文森的说法,在太阳辐射压力的作用下,这些针将会在短短3年内离开轨道,但事实上直到现在,仍有相当数目的铜针残留在轨道上,偶尔才会返回大气层,对航天器形成了一定的威胁。

因为“针雾”影响了天文观测,当时英国的天文学家联合皇家天文学会对此进行了抗议。苏联的《真理报》也以《美国玷污了宇宙》为题进行抗议。这次事件最终被提交到联合国,并对1967年联合国《外层空间条约》相关条款的出台起到了推波助澜的作用。随着现代通信卫星的发展和全球各界的抗议,针云技术最终没能全面推广。

还有一种太空垃圾是无意为之,却也造成了不小的负面影响。苏联在1980年至1988年间发射了16颗海洋监测卫星,用液态金属钠作为卫星核反应堆的冷却剂。为防止对地面造成核污染,卫星结束工作前,要把核反应堆抛到更高层轨道,但这时反应堆的冷却回路处于开放状态,金属钠泄露到太空,形成从3毫米到4厘米不等的碎片。截至1999年,这些碎片的数量有26万块之多,对附近的航天器构成了巨大的威胁。

给垃圾“编号”

2008年10月7日,美国空军副部长佩顿在战略太空与国防年会上宣称,美国今后将通过天基太空监视卫星、“太空篱笆”等技术定位并减少太空垃圾。

所谓“太空篱笆”,就是美国从1957年开始构建的太空物体跟踪系统。该系统包括3个雷达发射站和6个接收站,分布在从乔治亚州的塔特纳尔到加利福尼亚州的圣地亚哥的广大区域。这些太空雷达发射持续的无线电波,像篱笆一样梳理地球轨道上体积大于篮球的物体。该系统每月进行500万次探测,每天可以探测1万个物体,同时跟踪200个近地目标。

作为航天大国之一,中国也开始了这方面的研究。我国唯一专门针对“太空垃圾”的观测中心——“中国科学院空间目标与碎片观测研究中心”于2005年在中科院紫金山天文台成立,为我国在太空领域建起了安全预警系统。这个中心汇集了中国太空碎片研究领域十多位专家,研究范围包括建立太空碎片数据库,对已发现的太空垃圾进行实时跟踪监测,搜索尚未被发现的太空垃圾,对航天器发射和在轨运行时可能碰撞的太空碎片进行预警技术研究,并建立风险评估体系。为配合中心工作,紫金山天文台还在江苏盱眙建造了1.2米近地天体探测望远镜,从中国上空经过的大部分“太空杀手”都能被这台望远镜监控到。为避开阳光和大气污染,观测将全部在夜间进行。

消除垃圾各显其能

预先知道太空垃圾的位置与速度,算出它未来的轨道,并通知有可能与之相撞的航天器改变轨道规避——这只是消除太空垃圾的治标之策。要根除太空垃圾,还需从垃圾本身入手。

焚烧处理是一种比较常用的解决方案。例如,前面提到的国际空间站氨水罐就是一个被有意抛入大气层焚毁的垃圾。德国不伦瑞克科技大学的航天工程师卡斯滕·维德曼认为,这种技术同样适用于寿命已尽的人造卫星——卫星运行终止后,可以使之重新进入大气层并自行焚毁。另一种解决办法是将废弃的人造卫星发射到一条更高的轨道上,在这条所谓的“公墓轨道”上,运行的航天器寥寥无几,因此发生撞击的可能性也大大降低。

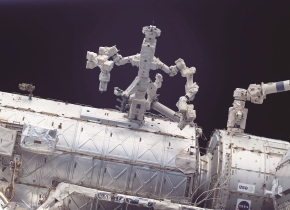

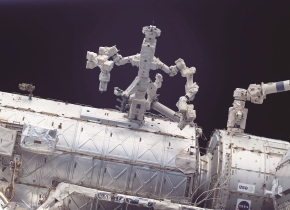

目前,清除与回收太空垃圾的方法还有“激光扫帚”(用激光产生的光压推开微小碎片,或用热量气化太空碎片,这种方法适合直径1至10厘米的太空垃圾)、“太空垃圾网”(用高强度纤维编织的大网拦截太空碎片)、“机器清洁工”(用带有机械臂的机动卫星来捕获太空碎片)、“自杀式清扫”(发射航天器与大块太空碎片“对接”,使其速度降低,变轨至低轨道,进入大气层烧毁)等。但这些大都停留在设想阶段。眼下防范太空垃圾还是以“躲”为主,或者等待它们自己进入大气层烧毁。

阿瑟·克拉克在1979年出版的科幻小说《天堂喷泉》中描写未来太空垃圾成灾,“必须被定位并一一处理。”人们展开大清扫行动,用装备有高能量激光的太空堡垒扫荡天空,用激光炮将所有垃圾蒸发。克拉克警告说,如果我们不采取行动,地球将与太空隔离,我们将失去利用通信卫星、探索太空的能力。他写道,“我们将倒退回黑暗时代,地球将陷入混乱,疾病和饥饿将消灭大部分人类。”

美国一家航天技术公司建议开发一种名为“太空牧羊犬”的装置,把太空垃圾逐个清出轨道。太阳能飞船上装备有数个“牧羊犬”(放飞到碎片附近的小型飞船),“牧羊犬”围绕太空垃圾飞行并寻找合适的对接点,一旦连接在一起,就把垃圾一起拖回大气层。每次小飞船都可以捕捉相当于自身质量数倍的太空垃圾。这听起来就像用牧羊犬围拢羊群一样简单,但现在的技术尚难达到。与之类似,王晋康在短篇科幻小说《太空清道夫》中也描写了驾驶“太空清道车”回收太空垃圾的宇航员形象。

还有一种办法是给太空垃圾插上“翅膀”,让它们自己飞回地球。2010年3月,英国萨里大学的科学家公布了“立方帆”的设计,其展开后会形成一块5米×5米的塑料薄膜,它将单独发射并在地面人员的引导下利用自身的动力靠近太空垃圾。一旦和太空垃圾对接,它就会张开帆,把太空垃圾拖离轨道,坠向地面。

一些太空环保主义者想得更远。约翰逊航天中心的轨道碎片首席科学家尼古拉斯•约翰逊认为,重返月球之前首先要考虑月球周围的太空垃圾。这些围绕月球运转的碎片会对未来的无人探月计划和载人登月计划构成威胁。它们都是以往人类进行月球探测的副产品,由各种航天器的碎片构成。由于月球引力场不均匀,这些碎片垃圾有可能冲出本来的轨道,以每小时5000英里的速度撞向月球表面,这不但会对登月宇航员的安全构成威胁,也可能破坏具有历史纪念意义的阿波罗飞船着陆点。

当然,所有这些都比不上不制造垃圾来得彻底。正如国际空间站项目经理迈克·苏弗里迪尼在氨水罐坠入南太平洋后所说:“国际空间站上的宇航员不会随便扔东西。我们有严格的政策,只有符合(自然降解)标准的东西才能抛入太空,让它进入大气层烧毁。”【责任编辑:杨 枫

本文来自:最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

坏机器人制片公司最新的一部电影名为《霸主》(overlord),背景设置在二战时期,很可能是一部在半遮半掩中秘密制作的科洛弗电影系列。

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号