在人类探索宇宙的历史中,哈勃太空望远镜早已建立起如同海报明星般的知名度和感召力。刚开始,它实在有负众望。

哈勃太空望远镜于1990 年4 月24 日搭乘“发现号”航天飞船进入轨道,人们满怀热望、鼓噪助威,它却即刻掉了链子。它左摇右晃,不能锁定应当观测的天体目标,每当阳光打在它的太阳能电池板上就颤抖得像个怕光的吸血鬼。前端的防护门打开,星光射进来,就把它惊得半死,陷入了“电子昏迷”。最差劲的是,哈勃居然是个近视眼!它收集光线的主镜面直径八呎,当时号称人类制造过的最溜光圆滑的大型物体,构型却完全搞错了。

哈勃的设计原本就是不得已而求其次。天文学家们想要的是一架镜面更大、轨道更高的望远镜,但只能将就用这架小的,轨道离地面仅560 公里,这样它才能被塞进飞船的货舱,并最终处于宇航员的维修工作所能及的空间范围内。有些人还嘟囔,科学探索竟因为“空中飞人要出风头”而妥协。

然而事实证明,飞船成了这次太空任务的救星。假如当日哈勃被推升到飞船的掌控范围外,也许就会沦为历史上的败笔,十亿美元打了水漂。万幸它的规模打了折扣,所以从照相机、电脑到陀螺仪和无线电发射机等部件仍可以得到更换维修。一名宇航员为维修任务的准备可谓煞费苦心:他在下班后自己去史密森国家航空航天博物馆,拿把梯子架在展出的哈勃复制品上演练更换部件,确保操作丝丝入扣。这番功夫没有白下,经过五次必不可少、近乎完美的太空维修任务,哈勃从一台12吨重的报废品转变成世界上最具成就、最受欢迎的科研机器之一。

哈勃实实在在地拓宽了人类知识的前沿。得益于它,天文学家以空前的清晰度窥视太空深处,回望远古的宇宙时光,得知早期星系是由较小的物质团聚合而成(学者们曾为天体形成的顺序问题苦苦纠缠几十年),而庞大的星系中央通常怀有超大型黑洞。哈勃对晦暗矮星的观测,证实了普通物质远不足以产生凝聚星系的引力,这意味着在幕后发挥作用的“暗物质”必然由更奇特的材料构成。哈勃测量的星系移动速度提供了“暗能量”存在的早期线索——这种神秘的作用力目前正在令宇宙加速扩张。

就在最近,哈勃研究者们还捕捉了来自一个新生星系的光线(描绘出的是它130 亿年前的模样),测得了一颗围绕260光年外恒星运转的炽热行星的温度,发现了太阳系外的三颗冰质天体——它们可能会成为NASA“新地平线号”探测器在飞过冥王星(今年7 月)之后的下一处目的地。

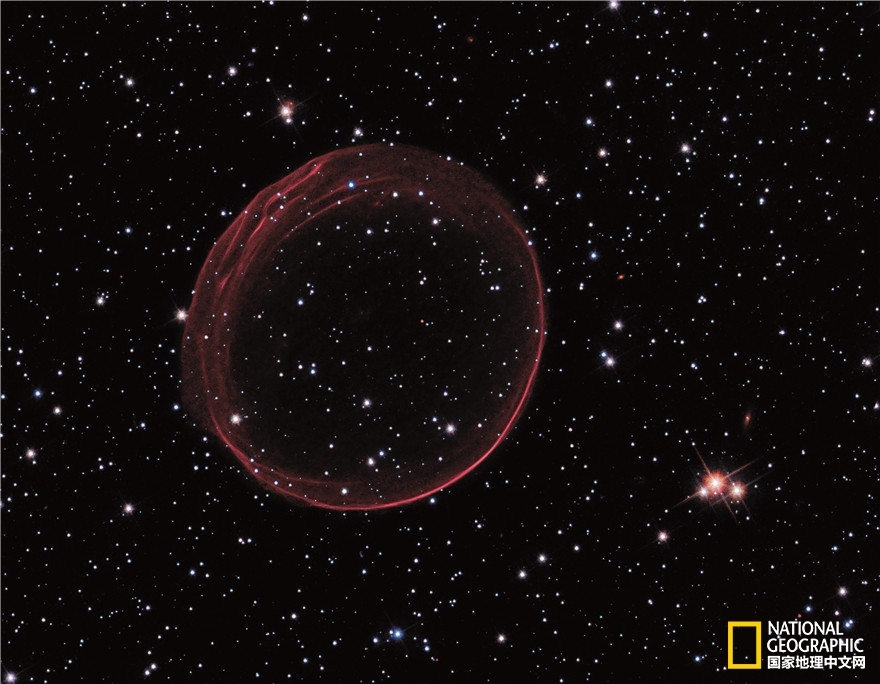

当然,这架太空望远镜在全球越来越受人青睐,不仅是因为它的科考成果,更是因为它带来的那些令人难忘的画面:璀璨的星系,光芒柔和的星云,碎裂恒星的残骸。在哈勃组装、升空之前的年代,这类照片在NASA的各个圈子里普遍受到鄙视,被视为仅具公关用途的浅薄材料、“花哨片子”。但在四分之一世纪后,由太空望远镜科学研究所的佐尔坦·勒韦等人拼合制作的宇宙画卷“丰富了我们称之为‘文化’的概念本身”——NASA历史学家斯蒂芬·J. 迪克如是说。人们会觉得这些宇宙画面与地上所见的落日、险峰一样美丽,一样有所感触,更证明天地自然是一个整体,而我们也是其中的一份子。(撰文:蒂莫西·费里斯 TIMOTHY FERRIS 翻译:王晓波)

注:所有图片都是利用哈勃拍摄的黑白原片上色合成。有些画面是以多幅合成图像拼接制成。

最热文章

对于100年前甚至只是50年前的人来说,今天的城市看起来已经完完全全是一副未来都市的样子

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。\n

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

所有这些时刻,终将流逝在时光中,一如眼泪,消失在雨中。——《银翼杀手》\n

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

J·J·艾布拉姆斯显然有很多科洛弗电影在他那神秘的盒子里。\n

留言