1934年,量子力学对称性理论的创始人之一尤金·维格纳(Eugene Wigner)第一次预言一种电子的晶体相--- Wigner 晶体。他指出,从理论上讲,如果电子之间的库伦排斥力大于它们的动能,材料中的电子就会以规则的、类似晶体的方式排列,从而使它们的总能量尽可能小。

图1.半导体材料(蓝色/灰色)内的电子(红色)Wigner晶体。来源:苏黎世联邦理工学院

来个形象的类比:想象一群人,每一个人都在一个大圆球里面,他们在一个封闭的房间里四处跑动。如果圆球比较小,他们可以自由移动;但是随着圆球逐渐变大,他们彼此之间的碰撞会更频繁,直到某个临界点,所有人都卡在自己的位置上寸步难行,因为任何人的一点点移动都会被旁边的人立刻阻止。晶体基本上就是这个样子。这里,人就相当于电子,圆球的大小相当于他们之间的库伦排斥力的强度。

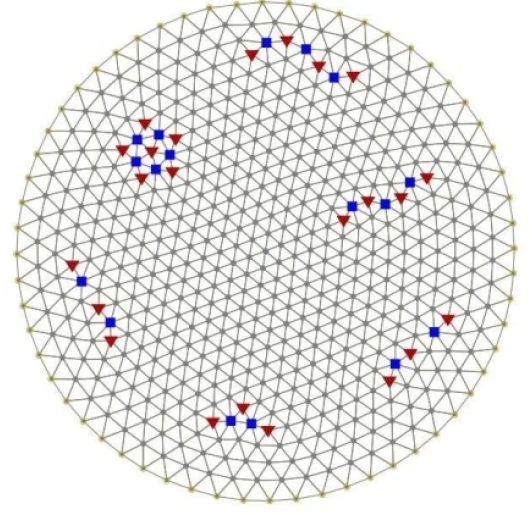

图2.二维空间中三角晶格结构的Wigner晶体,图中红色三角形和蓝色方形表示晶体中的拓扑缺陷。来源:Arunas.rv

然而,几十年来这个预测仍只是纯粹的理论,因为那些“ Wigner 晶体”只能在极端条件下形成。

该预测也因此一直被视为凝聚态物理学的“圣杯”。

然而,近日,两个独立的研究小组均在他们的实验中使用了一种新型的光谱学技术观察到 Wigner 晶体的存在。

第一篇论文来自于苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)量子电子学研究所和哈佛大学的研究小组,他们使用一种称为激子umklapp的新型光谱技术观察了夹在六方氮化硼之间的单层二硒化钼,发现:密度低于每平方厘米 3 × 1011的单层半导体中的电子形成了 Wigner 晶体。

他们用光激发的、带中性电荷的偶极粒子轰击晶格,共振注入的激子和排列在周期性晶格中的电子之间的相互作用改变了激子的能带结构。通常材料中的电子表现为无序液体,而此时形成了规则的Wigner晶体,从而在光反射光谱中出现umklapp共振,预示着电荷顺序的存在。研究结果显示,Wigner晶体在大约11K时形成。

第二个研究小组在原子级薄的过渡金属二硫属化物异质结构中,没有磁场或莫尔电位的情况下观察到 Wigner 晶体。该异质结构由两个被六方氮化硼隔开的单层MoSe2组成。

研究发现,在低温下两个MoSe2层在对称(1:1)和不对称(3:1、4:1和7:1)电子掺杂下表现出稳健相关绝缘状态的光学特征。研究人员将这些特征归因于由两个互锁相称的三角形电子晶格组成的双层Wigner晶体,通过层间相互作用稳定。值得注意的是,与瑞士小组观察到的单层Wigner晶体相比,双层Wigner晶体能够承受高达40K的温度和更高的电子密度(每平方厘米6×1012)

2021年6月30日,世界顶级期刊《Nature》同时刊登了这两个小组关于 Wigner 晶体的研究论文。据悉,目前两个研究小组都想更详细地研究正常物质和这种奇异状态之间的相变,因为整个相变过程肯定还有很多中间阶段完全没有被探索过。

最热文章

人工智能写科幻小说,和作家写科幻小说有什么不一样?

德国概念设计师Paul Siedler的场景创作,宏大气派。

《静音》是一部 Netflix 电影。尽管 Netflix 过去一年在原创电影上的表现并不如预期,但是《静音》仍让人颇为期待

最近,美国最大的经济研究机构——全国经济研究所(NBER,全美超过一半的诺奖经济学得主都曾是该机构的成员)发布了一份报告,全面分析了 1990 到 2007 年的劳动力市场情况。\n

坏机器人制片公司最新的一部电影名为《霸主》(overlord),背景设置在二战时期,很可能是一部在半遮半掩中秘密制作的科洛弗电影系列。

我们都知道,到处都在重启;我们也知道,如果有钱,啥都能重启。所以,会不会被重启算不上是个问题,只能问什么时候会被重启。自然而然地,世界各地的各种重启现象衍生出了一个有趣的猜猜游戏:哪一部老作品会是下一个接受这种待遇的?\n

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号