导语:一直以来,人们认为细菌产生的毒素越多,造成的感染就越严重。现在,这个认识要改变了:最致命的细菌并不是毒性最大的。

关键词:细菌感染;毒素;金黄色葡萄球菌

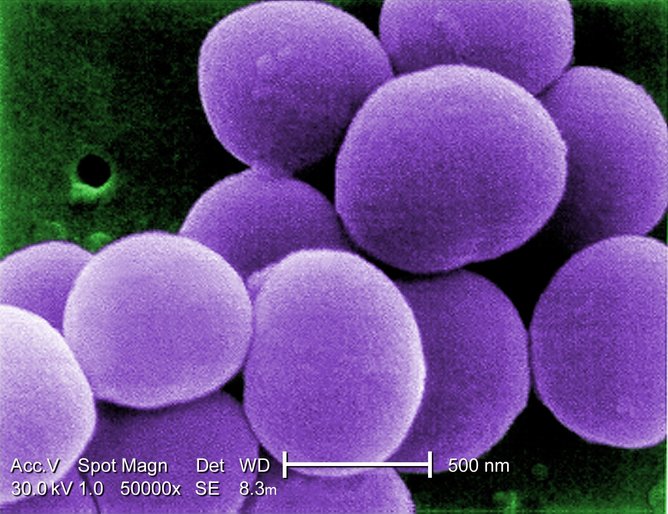

金黄色葡萄球菌一直困扰着研究者研究超级细菌引起致死感染的机制。(图片来源:Janice Haney Carr/wikimedia)

诸如MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)等臭名昭著的细菌被认为是“超级细菌”。这不仅是因为它们能够通过各种各样的毒力机制致我们于死地,还因为他们能够耐受许多抗生素。然而,对于大多数人来讲,定植在很多人皮肤及鼻道上的超级细菌所造成的负面影响微乎甚微。

究竟为什么某些细菌造成的感染会比其他细菌更严重,目前还不清楚。但是几十年来,我们一直认为:细菌产生的毒素越多,其引起的感染就越严重。

然而,我们最新的研究表明,金黄色葡萄球菌(学名Staphylococcus aureus,MRSA简写中的SA)的情况恰恰相反。

毒素的作用

我们对超级细菌与感染之间的关联进行详细的了解是非常重要的。虽然定植在鼻道及皮肤的金黄色葡萄球菌造成的感染程度可能会比较温和、微不足道,但是一旦这些细菌抵达血液,他们就可能会危及生命。通常情况下血液处于无菌环境,但是在手术过程中,或者在由肺炎等感染引起的并发症中,或者在糖尿病等其他潜在的健康状况下,细菌有时候会进入血液。这种严重状况称为菌血症,该病症的死亡率高达40%。

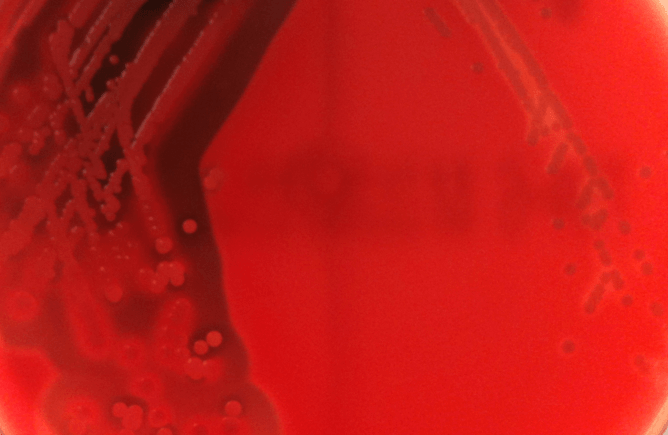

为了试着去了解细菌感染严重程度的差异,我们把注意力放在这些细菌分泌毒素的能力上:毒素就是能够物理性破坏人体细胞的蛋白质。在下图中可以看到细菌产生的毒素对血细胞的影响。图片左侧生长着剧毒细菌,可以看到血细胞破碎的溶血环,而图片右侧生长着无毒素的细菌,血细胞完整无损。

含有马血的琼脂平板上生长着剧毒和低毒性的MASA。(图片来源:作者提供)

鉴于细菌毒素的有害性,几十年来我们一直认为:细菌毒性越高,它引起的感染就越严重。为了研究这个问题,我们检测了两大批分离出来的金黄色葡萄球菌。一批采自一个病人患菌血症前后。第二批采自许多病人,一些细菌从他们的鼻道分离出来,一些细菌是在他们患菌血症后从血液中分离出来。

出人意外的是,我们发现在这两种情况下,从血液中分离出来的金黄色葡萄球菌,也就是能引起最严重疾病的细菌毒性最小。我们还发现,细菌的适合度是引起感染的关键所在。分泌出的毒素会耗费细菌高水平的能量。在血液里,人体的绝大部分免疫系统蓄势待发,随时应对异物入侵,这对细菌来讲是个高度胁迫的环境。

因此我们认为,血液里的细菌产生毒素所需的能量太高,以至于细菌不能够适应血液的高压环境。这就是为什么毒性较小的细菌进入血液引起的感染最严重。

挑战教条

这给我们留下一个问题:为什么几十年来我们一直认为,毒素在细菌感染疾病中扮演着那么的重要的角色,以至于成为全球众多研究机构的研究重点,并且也成为疫苗接种方案中的主要蛋白靶体之一。遗憾的是,这个问题并没有一个简单的答案。

在许多方面而言,毒素在金黄色葡萄球菌的生活方式中都起着非常重要的作用。它们杀死与之竞争的细菌、释放人体细胞内的营养物质、并通过抑制机体免疫系统让细菌作为正常菌群的一部分安然无恙地定植在机体内。当细菌引发轻微感染时,毒素会产生大量脓液,这是细菌在人与人之间传播的绝佳介质…毕竟,谁能抵挡得住挤掉痘痘的诱惑呢?

鉴于没有办法模仿人体内细菌重症感染的复杂过程,我们试图通过动物模型(老鼠)进行研究。这些是典型的小型啮齿类动物,自然情况下不会被金黄色葡萄球菌感染。要想达到实验性重复感染的目的,需要把1千万-1亿的金黄色葡萄球菌细胞直接注射到啮齿动物的血液中。相比之下,人类患此感染只需少量细菌(<100个),这也就清楚地为我们展示了这些研究可能造成曲解的地方。

从表面上看,我们研究发现有些让人沮丧,因为尽管之前有几十年的研究,我们仍然需要学习诸如MRSA引起危及生命疾病的机制。然而,认识到我们知识锦囊中的不足,而不是以错误的动物实验为基础盲目地追求一些理论假说,已经是未来传染疾病研究的一个更好的开端了。

关于作者:

Ruth Massey 巴斯大学生物学系及生物化学系。

翻译:万晓玲;审校:侯政坤

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号