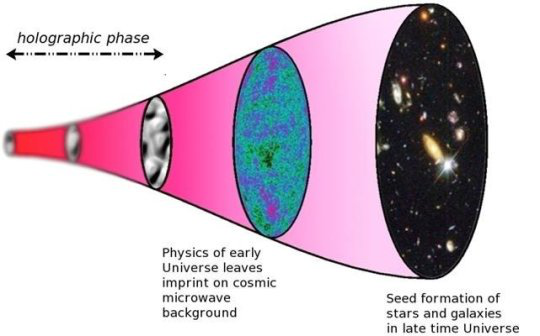

上图为全息宇宙的演变图像。时间线由左向右。线的左端,宇宙处于全息相。由于不能很好地定义此阶段的空间与时间,看到的图像显得比较模糊。以黑色的波动椭圆为分隔,宇宙进入几何相。之后的宇宙状态可通过爱因斯坦方程进行描述。与此同时,据宇宙大爆炸约375000年,宇宙开始产生微波背景辐射。微波中携带有早期宇宙以及恒星与星系演变的信息。

最近,一个由英国、加拿大、意大利科学家组成的科研团队首次宣布,观测到全息宇宙的证据。我们的全息宇宙图不仅宽广且复杂。

理论物理学家与天文学家共同观测微波背景辐射(大爆炸产生的“余晖”)中的波动得出了确凿证据,用于支持宇宙的全息理论解释——实际上,对此种波动现象已有普遍解释,其间采用了宇宙暴涨理论。

来自英国南安普顿大学、加拿大滑铁卢大学与圆周机构、意大利国家核物理学学会INFN、莱切(意大利)、萨伦托大学的研究人员在《物理评论快报》上发表了此次发现。

上世纪90年代,全息宇宙的概念首次被提出。在全息宇宙中我们3维真实空间(加上时间维)中的所有信息都包含在其边界的二维面上。

南安普顿大学数学科学学院教授Kostas Skenderis解释说:“想象我们生活的三维空间中所看、所感、所听到的任何事物(包括你对时间的感知)都来自于平直的二维场。这个想法与我们所了解的全息照片相似,一张全息照片的三维影像信息被编码在二维面上。与全息照片不同的是,这次整个宇宙都被编码了!”

对比全息性质,以3D电影作一个不恰当的类比。影片中我们所得到的高度、宽度以及深度信息,实际上都来源于平坦的2D银屏。不同的是,在我们的3维宇宙,我们能触摸到物体,并且从我们的视角来看 投影是真实的。最近数十年,随着望远镜以及感应器材的更新升级,科学家能收集到隐藏在白噪声与宇宙初期产生的微波(电视中看到的随机黑白点也受此影响)中的大量数据。团队把这些信息中的关联特征与量子场论进行比照,发现绝大多数关于早期宇宙的观测现象可通过一些简明的量子场理论解释。

Sknederis评论说:“全息理论是我们理解宇宙的结构以及其产生的一个巨大飞跃。广义相对论在大尺度上能很好的描述我们的宇宙,但涉及量子问题时则显得无能为力。数十年来,科学家们不断寻求着能统一引力与量子理论的理论。一些科学家相信全息宇宙的提出有望解决这个问题。我期待我们的研究能近一步推进研究。”

科学家们正在不断探索,为深入了解早期宇宙以及解释时空起源寻求新思路。

翻译:刘璋诚

审稿:赵昌昊

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号