基于获得2005年诺贝尔物理学奖的光频梳技术的微谐振频率梳技术可用作接收机的本地振荡器,从而大大提升传输质量,并在数据中心实现每秒百万比特的数据速率。

这三十年来,光纤传输能力的稳步增长推动了互联网和信息技术的发展。但是维持这种增长需要越来越复杂和昂贵的新技术。现在,实验证明一种优雅的激光技术-----光频梳,可以拯救目前的局面,极大地提高光传输速率。光频梳技术让Theodor Hänsch和John Hall获得了2005年的诺贝尔物理学奖。

今天发表在《自然》(Nature)上的文章称,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology)和瑞士洛桑联邦理工学院(Federal Instituteof Technology in Lausanne)的研究人员们通过一对氮化硅微谐振光频梳,用179个独立的载波波长将50T比特的数据在单模光纤中传输了75km。他们还发现微谐振光频梳可以用作接收机的本地振荡器,从而大大提升传输质量,并在数据中心实现每秒百万比特的数据速率。

德国和瑞士的研究人员们的这项传输方案和现在许多的光纤网络相似,因为他们都使用了波分复用技术,这是一种在一根光纤中同时独立传输不同波长光信号的技术。但目前这种技术需要能产生独立的约100多个波长的高精度激光器,每个波长能以100GB/s的速度传输数据。这使得每个纤芯中能传输10T比特的数据,这个结果令人印象深刻,但为了保证每个激光器有着合适的频率间隔,我们需要一个很复杂的系统。

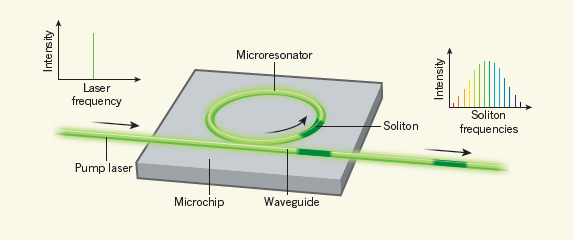

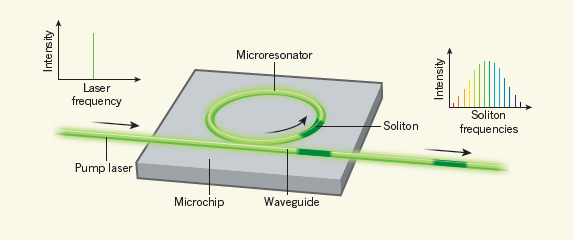

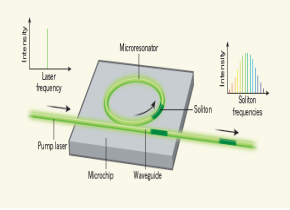

在《自然》(Nature)的文章中,实验所用的频率梳源是基于一个连接着一个平面波导的单片微谐振芯片。它能产生179个独立信号,以均匀的频率间隔进行相位锁定。这篇文章的共同作者,来自卡尔斯鲁厄的研究员Christian Koos在邮件中说道:“这项研究还有其他吸引人的地方。因为只有中心波长和线间距两个参数要调整,所以波长控制更加简单。光信号有着很窄的带宽,并且能耗比激光阵列要小。”

频率梳通过将泵浦激光中谐振的模式进行锁定而得到几十或上百个波长,所以其能发射一系列时间间隔相等的短而强的脉冲。在频域上来看,该系列的光脉冲能成为一系列均匀间隔的窄频带,这正是简化波分复用所需要的。

世界上第一个频率梳产生于1990年,其需要昂贵、复杂而脆弱的激光器,所产生的激光脉冲只能持续不到十万分之一秒。但10年前,洛桑联邦理工学院的Tobias Kippenberg设计了一种让激光通过连接到波导的单片微谐振腔而产生的频率梳。哥伦比亚大学(ColumbiaUniversity)的Alex Gaeta在上个月的激光与光电会议(Conferenceon Lasers and Electro-Optics)上说道,从此以后,微谐振器频率梳就成了灵敏度极高的测量工具,甚至可以测量外行星的运动。

微谐振器已经通过光纤通信测试,但没有达到使用许多分立激光器的系统的数据速率。现在,Kippenberg与Koos合作,测试一种新的设计,在微谐振器中产生称为孤子的特殊脉冲。20世纪30年代的运河中最先观察到,孤子或孤立波在传播时保持其形状,这是因为非线性效应能收缩波浪,进而抵消了色散——造成孤子扩散的可能原因。

Gaeta对该成果印象深刻,并将其视为开发用于高容量波分复用的微谐振频率梳的重要一步。Gaeta在一封电子邮件中写道:“孤子模式锁定对于确保每个梳状线的稳定性以及频率梳的精确频率间隔至关重要,并且能实现在接收端稳定地检测相位。原则上,这样的系统将能够完全集成在一个芯片上,进而实现低能耗和鲁棒性。”

翻译:马卉

校审:王舟

本文来自:环球科学

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号