作者:Paul Meredith & Ardalan Armin

发光二极管(LED)已经变革了发光显示技术,这不仅仅是因为它们比之前的发光技术效率高。由无机的合成半导体制造的微LED将显示技术带到一个前所未有的高度,然而有机半导体LED(OLED)则有着无与伦比的色彩和近180度的视角,此外还可能用于(制造)柔性、轻量级的显示屏。在本期Nature杂志中,有两篇论文[1,2]同时介绍了LED家族中的新成员——钙钛矿型半导体LED。尤其惹人注意的是,利用电子发光的钙钛矿型LED(PLED)的发光效率已经可以媲美性能最好的OLED产品[3],要知道这距PLED概念的首次提出[4]还不超过4年时间——这意味着它们(的性能)还有很大的提升空间。

钙钛矿型(材料)近年来能一跃成为科学界新星,大多得益于它用于太阳能电池[5]的光明前景;不过在光传感器[6]、LED[4]等领域的潜在应用价值也开始迅速显现。非常关键的一点是钙钛矿型材料能够利用溶解法制造(比如低成本、低技术含量的印刷方法),而且用于非常容易制造的光电设备时表现优异。这使得大板面(数平方厘米)钙钛矿基设备的制造极为便宜,同时内蕴能(指设备整个使用周期内的总能耗)很低。

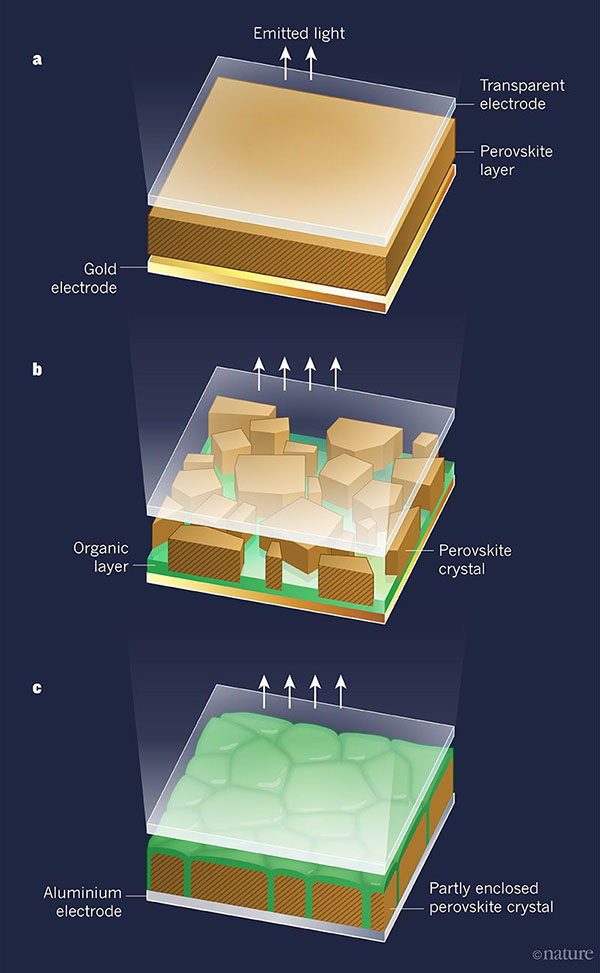

曹[1]和林[2]等人分别独立地突破了PLED的一个重要技术瓶颈:将消耗每单位电子产生的光子数量——设备的外量子效率(EQE)提高了20%。这两个团队的报告中有诸多共同点。最值得注意的一点在于,二者采用的活性(发光)钙钛矿基层均只有约200纳米厚,而且像三明治那样被简单地夹在两片电极之间,这一平面结构设计是由薄层材料制作的二极管所采用的最基本形式(见图1)。精心设计过的电极能够确保电子和空穴(原子晶格中由于电子缺失而形成的准粒子)被高效泵入钙钛矿(结构)。和所有LED一样,电子在遇到空穴后会通过一种所谓的辐射复合过程发射光子来释放能量。

图1. 改进的钙钛矿型半导体LED

a. 先前制造的LED在金电极和透明电极之间夹了一薄层钙钛矿型半导体,然而其发光率仅有20%。

b. 曹等人的报告中使用的钙钛矿LED(PLED),利用一薄层有机材料将散布着的亚微米级半导体晶体和金电极分隔开来;这一设计提高了发光率。

c. 在林等人的报告中使用的PLED设备则基于一种不同的钙钛矿(材料),它将部分半导体晶体包裹在有机质中并用铝电极替换了金电极。该设计优化了充能效率(而非发光率),即泵入钙钛矿并转化为光子的效率。

这二者中的另一个共同点是所有的钙钛矿层均通过溶解制备,(在这一过程中)半导体结晶并形成LED设备中的发光组件。曹等人使用一种叫做甲脒铅碘盐(FAPI)的钙钛矿型材料,并混合了一种氨基酸添加剂(氨基戊酸)来控制合成的钙钛矿晶体的尺寸和结晶方向。FAPI已经被广泛用作太阳能电池的半导体,不过林等人的报告中使用了一种新的复合材料,其中部分CsPbBr3钙钛矿晶体(Cs,铯; Pb,铅; Br,溴)包裹了一层有机化合物(MABr,甲基溴化铵)。

任何LED设备要想获得较高的外量子效率,都要设法消除非辐射损失——即不产生光子的电子空穴复合路径。曹和林的团队在这一点上都做得很好;但同时二者又分别用了一些不一样的、微妙的方法来改善外量子效率。

曹的团队致力于解决外耦合问题,这在研究薄膜LED设备(比如PLED和OLED)中经常会遇到。外耦合问题是指由于平面二极管的光学原因,半导体产生的光中有70%到80%损失掉了。包括使用衍射光栅[7]、弯曲设备[8]在内,(人们)想了很多办法来解决OLED的这一问题。

不过曹和他的同事使用了一种更简单的办法:他们优化了钙钛矿(材料)制造工艺,使发光层可以自发形成独特的亚微米级晶体颗粒(见图1)。作者的计算模型显示,这一亚微米级结构将发光层逸出光量增加到了30%,而相同价位的“平面层结构”钙钛矿设备(即没有亚微米级钙钛矿层结构的设备)则只有22%。再考虑到减少的非辐射损失,最终折合成外量子效率约为20.7%。

相反,林等人则使用了一种平面发光层,但在电子和空穴进入钙钛矿结构的平衡上做了优化,以最大化利用每一个电荷;看起来似乎是包裹着钙钛矿晶体的甲基溴化铵加速了这一过程。(他们)最终得到的PLED设备的外量子效率为20.3%。

但先别急着去用PLED超高清电视。事实上,包括OLED设备在内所有基于有机半导体的设备都被稳定性问题困扰了很多年。第一台聚合OLED设备[9]仅工作了数秒,随后经过不断改良才得以支持智能手机屏幕和OLED电视持续(工作)数万小时。用来衡量LED设备寿命的标准是T50,即设备性能降至原先一半所经历的时间。曹和林的团队的T50值目前均比较适中:分别是20小时和40小时。

此外,显示高质量的彩色图片至少需要三种颜色(当然多多益善)。为OLED设备研发一族“色谱”是项巨大的挑战。曹及其合作者研制的PLED设备发射近红外光,林的团队的则发的是绿光——这都是好的开始。通过调整(发光材料的)组分可以获得不同的颜色,不过和OLED一样,也有一条改进之路摆在面前。

这两份报告同样暴露了新的材料在用作技术平台时都会出现的问题:缺乏一致的性能衡量标准。曹的团队由于研制的PLED设备发射不可见光,因此采用辐射度来衡量其性能——即简单地用总发光功率来计算。相反,林的团队则借助光度计,即根据人眼(对光照强度)的响应来描述其发绿光的PLED设备的性能。他们还分别在不同的驱动电流,不同的亮度下测量了外量子效率峰值。这样直接比较(他们的结果)就会存在一些问题。

再次强调,这两篇论文是PLED发展史上的一座里程碑。目前,复合半导体LED仍占主流:它们在许多方面遥遥领先,包括成本,效率,色彩和亮度等,都很难撼动。但这无法阻挡钙钛矿型(可能“有机的”更贴切些)LED设备的先驱们继续尝试。

参考文献:

1. Cao, Y. et al. Nature 562, 249–253 (2018).

2. Lin, K. et al. Nature 562, 245–248 (2018).

3. Di, D. et al. Science 356, 159–163 (2017).

4. Tan, Z.-K. et al. Nature Nanotechnol. 9, 687–692 (2014).

5. Lee, M. M., Teuscher, J., Miyasaka, T., Murakami, T. N. & Snaith, H. J. Science 338, 643–647 (2012).

6. Lin, Q., Armin, A., Burn, P. L. & Meredith, P. Nature Photon. 9, 687–694 (2015).

7. Ziebarth, J. M., Saafir, A. K., Fan, S. & McGehee, M. D. Adv. Funct. Mater. 14, 451–456 (2004).

8. Koo, W. H. et al. Nature Photon. 4, 222 (2010).

9. Burroughes, J. H. et al. Nature 347, 539–541 (1990).

翻译:张宇哲

审校:董子晨曦

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号