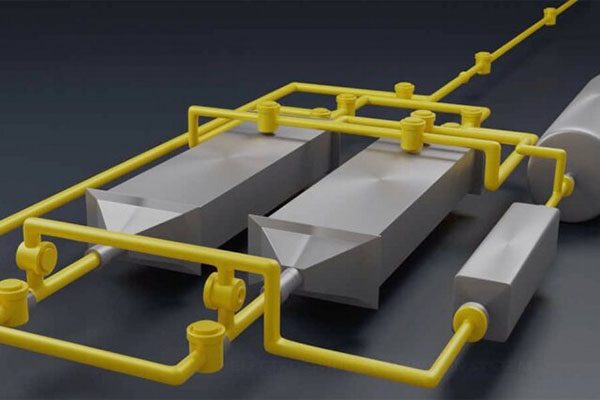

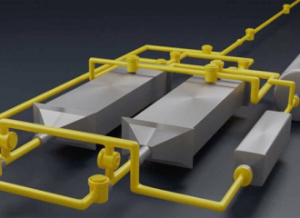

如图所示的新系统,有两个(相同的)反应室(灰色矩形结构),连接着捕捉二氧化碳的电池电极,空气从右上方进入,流过其中一个反应室,积累的二氧化碳被引入一个独立的储存箱(右侧),此时空气则进入另一反应室中(继续反应)。如此交替的流动,使两步反应过程连续进行。 (图片来源:麻省理工学院)

一种从空气中捕捉二氧化碳的新方法,可为对抗气候变化提供重要工具。新方法几乎可用于处理任何浓度的二氧化碳,甚至到目前大气中浓度为400ppm左右的二氧化碳,这一新方法也适用。

大多数二氧化碳捕捉方法需要的浓度水平较高,比如化石燃料发电厂排放物的浓度。研究人员表示,有些改进后的方法可用于处理空气中低浓度的二氧化碳。然而,相较之下,新方法的能耗和成本都显著下降。

这项技术的基理是利用空气在一堆带电电化学极板中进行流通,《能源与环境科学》(Energy and Environmental Science)杂志上发表的一篇新论文描述了该技术,论文作者是博士期间开展这项研究的MIT博士后Sahag Voskian和化工讲座教授T. Alan Hatton。

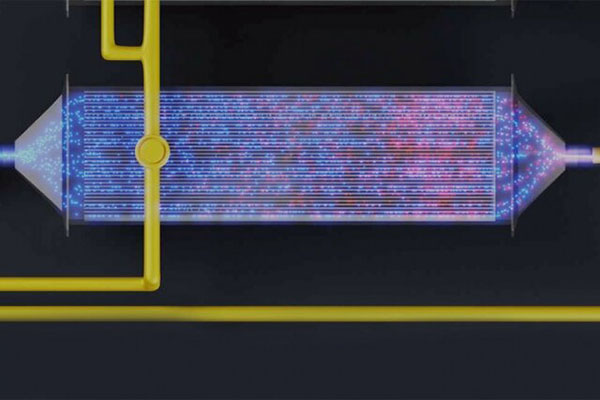

该装置本质上是一个大型专用电池,在充电时能从流过电极的空气(或其他气流)中捕捉二氧化碳,放电时放出(被捕捉的)气体。实操时,装置仅会在充放电间交替,新鲜空气或进料气体在充电阶段被导入系统,然后在放电阶段导出纯净浓缩的二氧化碳。

电池充电时,每堆电极的表面都在发生电化学反应。电极表面覆盖着一层由碳纳米管组成、被称为聚蒽醌的化合物。这些电极对二氧化碳具有天然亲和性,且易与空气或进料气中的二氧化碳分子(即使其浓度极低)发生反应。电池放电时——此时装置可提供整个系统所需的部分能源——发生逆反应,并在反应中放出纯二氧化碳。整个系统在常温常压下运行。

Voskian解释,“相比于其他大多数碳捕捉技术,这项技术最大优点在于吸收剂对二氧化碳具有天然二元亲和性。”换句话说,电极材料的性质决定了其“要么具有高亲和性,要么完全没有亲和性”,具体情况取决于电池的充放电状态。其他碳捕捉方法则需要中间化学处理或输入大量能量,如热量或压差。

Voskian表示,“这种二元亲和性使任何浓度的二氧化碳(包括400ppm)都可被捕捉,并可将二氧化碳排至任何载流中。”也就是说,当处于排放步骤时,被捕捉的二氧化碳可伴随任何气体流经这些扁平的电化学电池堆导出系统。比如,若期望的最终产品是用于加工碳酸饮料的纯二氧化碳,则可将一股纯气体流过电池极板,这样,被捕捉的二氧化碳会从极板排至气流中。

一些软饮料装瓶厂通过燃烧化石燃料制造起泡饮料所需的二氧化碳。类似地,一些农民通过燃烧天然气产生温室作物所需的二氧化碳。Voskian表示,新系统能根除以上实践过程中对化石燃料的需求,同时除去空气中的温室气体。或者,纯二氧化碳可压缩并注入地下长期储存,甚至通过一系列化学和电化学过程制成燃料。

他表示,该系统捕捉和排放二氧化碳的方法“是革命性的”,“系统只需在环境条件下,无需热、压力或化学性的输入。仅需这些非常薄的双面活性薄片,可堆叠在一个盒子里,连接至一个电源”。

Hatton表示,“为了解决一系列环境问题,我的实验室长期致力于开发新技术,避免使用热能、改变系统压力或添加化学物质来完成捕捉和排放循环。这种二氧化碳捕捉技术有力地展示了电化学方法的强大之处,只需低电压即可驱动捕捉过程。”

含二氧化碳(红色)的空气或烟气(蓝色)从右侧进入系统。当气流通过薄电池极板间时,二氧化碳附着在带电极板上,而过滤后的气流从左侧的出口流出系统。 (图片来源:麻省理工学院)

在一个工厂中——比如一个连续产生废气的发电厂——两组这样的电化学电池堆可并排布置,实现并联运行。首先烟气被导入第一组电池堆进行碳捕捉,然后当第一组进入放电循环时,将烟气导向第二组。通过如此前后交替,系统可连贯捕捉和排放气体。团队已在实验室中证明该系统至少可承受7,000次充放电循环,期间效率损失30%。研究人员估计他们能轻松地将循环寿命提高到20,000至50,000次。

电极可通过标准化学工艺方法制造。Voskian表示,虽然如今是在实验室环境下完成制造,但经过调整可最终使其通过类似于报纸印刷机的卷带制造工艺大批量生产。他还表示,“我们已开发出性价比很高的技术”,估计每平方米电极仅需几十美元。

Voskian表示,相比于现有的其他碳捕捉技术,该系统相当节能,捕捉每吨二氧化碳所需能量约为十亿焦耳。而其他方法的能耗取决于入口处二氧化碳浓度,每吨能耗在十亿到百亿焦耳之间。

他表示,研究人员已成立一家名为Verdox的公司商业化这项技术,希望在未来几年内开发出一个中试(量产前试验)规模的工厂。这个系统很容易扩大规模,“想要容量更大,只需要制造更多的电极即可。”

作者:David Chandler

翻译:巢栩嘉

审校:赵欢

引进来源:美国麻省理工学院

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号