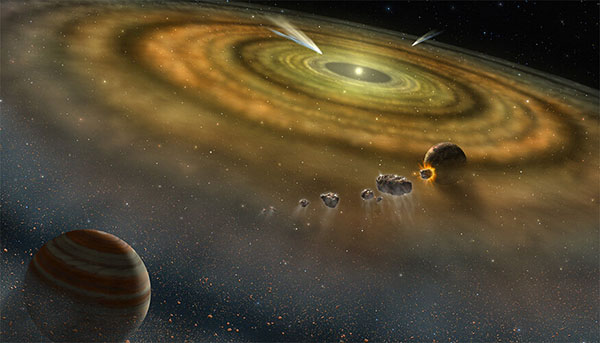

艺术家对围绕新形成的行星系统的尘埃和气体的构想图。 (图片来源:NASA)

陨石和类地行星的同位素组成为太阳系早期历史和行星形成过程提供了重要线索。

劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家和明斯特大学的合作者回顾了最近的研究工作,这些工作表明非碳质(NC)和碳质(CC——含碳或其化合物的岩石或沉积物)组之间陨石是如何表现出基本的同位素二分法,这两个组的物质材料极有可能分别来自太阳系内部和外部。这篇综述已经发表在《自然天文学》杂志上。

太阳系是在45亿年前由分子云核的重力坍缩而形成的,并逐步形成了一个由气体和尘埃组成的环太阳圆盘(有时称为“太阳星云”)。该圆盘最终演变成了一个由单个中央恒星——太阳组成的行星系统,该系统中围绕太阳运行的有四颗内太阳系的类地行星,四颗外太阳系“雪线”外的巨行星,以及大量小天体,包括小行星、卫星、矮行星和彗星。

该论文的第一作者,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的宇宙化学家Thomas Kruijer说:“为了了解太阳系是如何演变成现在的形态,必须以极高的时间分辨率和空间分辨率重建太阳系早期发生的事件和演进过程。”

尽管天文观测和动力学模型为了解原行星盘的结构和动力学特性,以及行星的吸积过程提供了基本依据,但是科学家对陨石的研究可以在时间和空间上以前所未有的高分辨率重建太阳系早期历史。

同位素比值测量精度的最新分析进展不仅使陨石的测量精度达到了数百万年,而且还可以识别出独特的核合成同位素特征。这使得科学家能够确定行星物质之间的遗传联系,有助于缩小某一陨石起源的圆盘区域。

大多数陨石来自位于火星和木星之间主小行星带中的小行星,传统上认为它们是今天发现它们的区域形成的小行星样本。然而,最近,这一观点发生了巨大变化,科学家们发现他们在非碳质(NC)陨石和碳质(CC)陨石的核合成同位素特征中观察到了基本遗传二分法。这一发现与建立陨石母体吸积的精确年表相结合,将使得陨石约束条件得以纳入大型的盘状演化和行星形成模型中。

非碳质—碳质陨石二分法(NC-CC二分法)

核合成同位素异常是由太阳系早期的不均匀分布引起的,并最终反映出太阳系并入了来自不同恒星源的物质。从对原始陨石中所含的早期太阳系颗粒分析中可以明显看出,太阳系的分子云由同位素组成成分变化很大的物质组成。尽管太阳系的母分子云与环太阳盘内的演化过程使这些物质相对均质化,但在陨石成分,整体陨石和行星尺度上的样本仍然存在非均质性。科学家已经证实了许多元素的核合成同位素异常。研究小组着重研究了与NC-CC二分法定义最相关的元素(氧、铬、钛、钼、镍、钌和钨),并为早期太阳系动力学提供了最详尽的依据。

Kruijer说:“NC-CC二分法很可能反映了早期太阳系被木星分成内外盘的过程。”

研究小组表示,将陨石母体吸积年表与NC-CC二分法联系起来,可以为太阳原行星盘动力学和大规模结构,木星的形成和演化历史以及类地行星的吸积动力学提供新的依据,甚至包括向地球输运水和高挥发性物质等。

作者:Anne M Stark

翻译:周琪

审校:罗广桢

引进来源:美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号