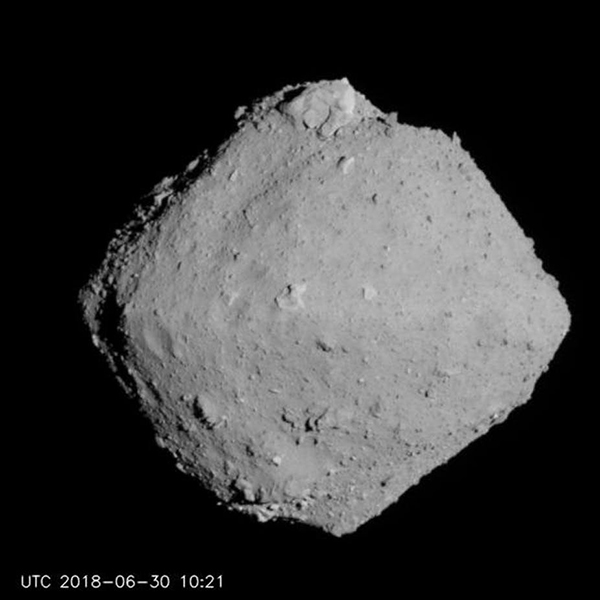

这是从12英里(20公里)距离处拍摄的小行星“龙宫”的照片——它看起来灰暗而单调,不过近距离观察会发现更多色彩。 [图片来源:日本宇宙航空研究开发机构(JAXA),东京大学,高知大学,立教大学,名古屋大学,千叶理工学院,明治大学,会津大学,日本产业技术综合研究所,CC BY-SA]

2019年2月21日,我们击中了一颗小行星。

确切地说,由日本宇航探索局(JAXA)设计制造和操作的隼鸟2号飞行器向近地小行星“龙宫”发射了一颗重5克的金属弹丸;该小行星距地球3.5亿公里,是一颗跨度1公里左右的陀螺状天体。隼鸟2号收集了弹丸在击中小行星表面后“溅起”的部分碎石,并安全地收集回飞船上。已于2019年11月离开“龙宫”的隼鸟2号,预计将于2020年年末飞掠地球并释放载有样本的返回舱,这些样本将提供给世界范围内的实验室进行详细研究。

在最新发表于《科学》(Science)的文章中,隼鸟2号团队汇报了采样过程中的观察数据,以及通过“龙宫”表面的测量数据得到的关于它的演化信息。这些数据为我们揭示了这个宇宙旅行者的非凡过往:发源于主行星带的“龙宫”在经历了短暂的绕日旅行后,最终到达我们身边并成为一颗近地小行星。我是一名行星科学家,同时我着迷于(回答)为什么行星是我们所看到的样子。更深入地了解“龙宫”出现在它目前所在位置的原因和过程,有助于我们建立有关太阳系形成和演化的综合模型——其中包括类似“龙宫”这样的最常见的碳基(C型)小行星。

丰富的过往

新论文显示,“龙宫”部分区域“更蓝”(“bluer”),而另一部分区域则“更红”("redder")。这些术语与小行星表面颜色在可见光谱中的微妙变化有关。隼鸟2号团队发现,小行星赤道和两极区域更蓝,而中纬度地区则更红。有趣的是,这一颜色差异可能与(小行星的)年龄有关,即与材料直接暴露在太空中的时间有关。这是由于裸露表面在太空风化(即被小陨石、太阳风和宇宙粒子轰击)和太阳直接加热的作用下会变暗变红,其中后者是塑造“龙宫”如今面貌的主要原因。

隼鸟2号在距小行星表面一米左右的位置发射弹丸后,推进器便将飞行器推离了小行星,同时一团红黑色沙砾和微粒从小行星表面扬起后又落定下去。该任务小组的结论是,这些原本只出现在裸露巨石表面的沙砾,落在采样点附近,并将采样点从浅蓝色变成了浅红色。

该团队根据观察到的现象总结出形成“龙宫”裸露部分的纬度条带的一种可能,即因太阳加热和太空风化作用而变红的部分,在该小行星微弱的引力作用下缓慢从地形相对较高的赤道和两极区域,向地形较低的中纬度区域移动。运动的结果是在赤道和两极暴露出更“新鲜”、更蓝的物质,并在中纬度区域沉积了更红的物质。

其中最令我兴奋的是,隼鸟2号团队根据对“龙宫”表面环形山的颜色和尺寸的分析,得出结论:在某段时间该小行星与太阳间的距离一定比现在更加接近。这能够解释小行星表面变红部分的数量。借助两种不同的模型计算环形山的年龄,该团队估计这种由太阳加热导致的变红过程出现在800万年至30万年前之间——从天文学的角度看这不过是一眨眼的功夫。

基于隼鸟2号收集到的环形山图片,坑洞数据统计分析表明,整个小行星表面的年龄似乎不超过1700万年,比人们认为的“龙宫”从主行星带分离的时间——数亿年到十亿年以前——要晚得多。

以上,便是将一颗小金属弹丸发射进一颗不起眼的小行星这一看似简单的动作所能够揭示的关于小行星演化的详细故事——从(小行星)形成,接着开始在太阳系内部的旅程,到如今仍然持续塑造其表面形态的过程。我们能够通过拜访一颗小行星并观察其表面收获如此多的信息,这是很了不起的。那么明年,当我们拿回样本后又将了解到更多什么样的信息呢?

作者:Paul K. Byrne

翻译:张宇哲

审校:董子晨曦

引进来源:The Conversation

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号