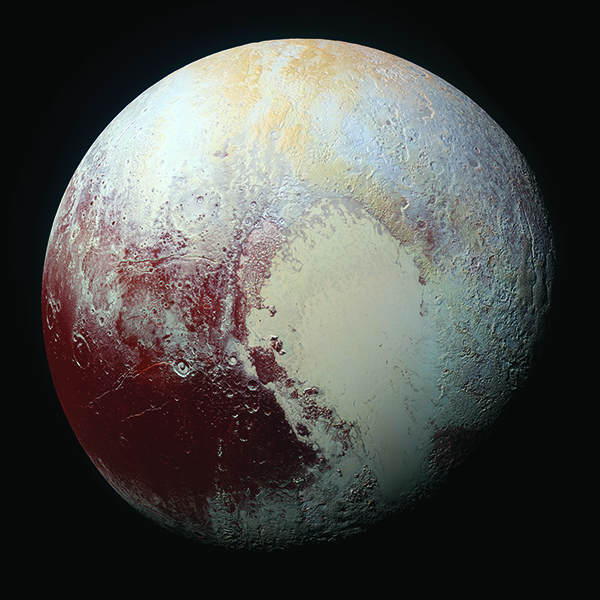

在冥王星上,有一个叫做汤博区(Tombaugh Regio)的心形区域,这片区域可谓是冥王星的“亮点”。2015年,当美国航空航天局(NASA)的“新视野”号(New Horizon)探测器飞越冥王星时,清晰地捕获了这片面积巨大、反射度又特别高的地质单元。

在汤博区的西面,是一片名为斯普特尼克平原(Sputnik Planitia)的盆地,周长近2000千米。这个盆地的独特形状吸引了行星地质学家的注意:这似乎是由一次古老的撞击事件塑造出的“碗状”区域,如今它已经被冰冷的固态氮气所覆盖,当温度在白天升高时,固态氮气还会变成氮气蒸汽,飘荡在盆地上空。

不过,“新视野”号并没有在冥王星的另一侧拍到高质量的图像。当它匆匆一瞥时,只在斯普特尼克平原所对应的另一侧发现了一片奇怪的区域。这里看上去非常杂乱,有各种土堆、深坑,以及如同锯齿裂缝般的结构。科学家不太清楚为什么会形成这样的特征,所以提出了各种不同的猜想,推测这片区域的起源。

最新的研究表明,塑造出斯普特尼克平原的那次冲击事件可能是罪魁祸首。当科学家重新模拟了当时的撞击事件后发现,这次事件产生的地震波不仅影响了事件发生点附近的区域,甚至影响到了整个冥王星。更重要的是,无论是地震波的传播过程,还是那片特殊区域的形成过程,都可能与冥王星上一片深达150千米的液态海洋有关。

在今年3月的月球与行星科学会议(Lunar and Planetary Science Conference)上,科学家不仅提出了上述观点,还展示了相关的模型。詹姆斯·塔特尔·基恩(James Tuttle Keane,并未参与这项研究)是NASA喷气推进实验室的行星科学家,他认为,将撞击事件与超远距离以外的地质特征联系在一起,进而推测冥王星的内部结构“是一种特别新奇的想法”。

美国北加利福尼亚州立大学的行星地质学家保罗·波恩(Paul Byrne,并未参与这项研究)认为,如果模拟行星地震的方法确实站得住脚,或许还可以从冥王星的各种地质事件中挖掘出更多的秘密。不仅如此,这套理论框架或许还能扩展到各种冰封的行星和卫星上,包括太阳系中冰冻巨行星的各种卫星,以及隐藏在柯伊伯带(Kuiper Belt)中的无数冰冻巨兽。

美国杨百翰大学的行星科学家贾尼·雷德伯格(Jani Radebaugh,并未参与这项研究)认为,这项研究提醒我们,“新视野”号与冥王星“擦肩而过”的过程,在科学上具有无可估量的价值。

直到目前为止,冥王星的表层之下拥有一片液态海洋的观点依然只是一种猜想,还需要更多的证据证明它的存在。无论是在地球、月球甚至火星上,科学家都可以使用机器人探测地震波,进而利用地震波的反射、偏转和扭曲等特征分析传播地震波的介质,以此反推出星体的地下结构。但是,他们却无法在冥王星上使用这种方法探测地层结构,因为科学家还无法在近期将机器人探测设备送往几十亿千米以外的冥王星上。

值得庆幸的是,在距离我们更近的水星上,依然藏着一丝验证上述猜想的希望。水星上有一片叫卡洛里斯盆地(Caloris Basin)的区域,是一个周长1500千米的撞击坑。巧合的是,在这个撞击坑的对侧,准确说是正对侧,也存在一片特殊的区域。这片区域也是由破碎的岩石堆积而成的,区域内的地形依然起伏不平。雷德伯格表示,“在水星上,这片区域的特征非常明显,可以说是独一无二的”。科学家长期认为,这片区域的形成与卡洛里斯盆地遭遇的暴力冲击有关。也许整个过程与冥王星上的那片区域类似,也就是,当卡洛里斯盆地遭遇重大的冲击事件后,才在盆地的正对面形成了一片起伏不平的地形。

基于这种推测,科学家提出来一个问题:能不能通过重现冥王星上的地震找出答案?在模拟的过程中,他们使用了iSALE模型,这是一套能够模拟行星尺度冲击和重现冲击波物理特性的模型。艾登·登顿(Adeene Denton)是美国普渡大学的行星地质学家,同时也是这项研究的第一作者,他说:“(我们)可以让冥王星被轰击无数次。”

在无数次的模拟中,科学家找出了一种最能够体现冥王星特征的过程。这需要一个直径400千米的星体以每小时7000多千米的速度撞向这颗矮行星。在这个模型中,随着斯普特尼克平原的形成,巨大的冲击波开始席卷冥王星。随后,冲击波会演变成能够造成结构形变的应力波,而应力波的传播取决于传播介质中的声速。因此,应力波在冥王星的岩石核心间快速来回震荡,而在表面的冰壳中以相对较慢的速度传播,对于夹在这两层中的150千米厚的液态水海洋而言,应力波的传播速度会更缓慢。

然而,在契合度最好的模拟中,冥王星的核心由蛇纹石组成的,这种岩石传播应力波的速度比其他可能的候选项更慢。此时,冥王星核心处的声速与海洋处的声速差异并不太大。这种奇特的现象就会造成一种更奇特的效果:与其他情况相比,当冲击产生巨大的能量时,还有很多能量通过液态海洋传播到事件发生点的正对侧。这就意味着,有更多的能量传到了斯普特尼克平原的正对侧,这些能量足以造成“新视野”号观察到的特征。

不过,相对于斯普特尼克平原这一侧,“新视野”号探测器并没有在冥王星的另一边获得同样清晰的信息,那里的图像分辨率并不高。换句话说,想要精细地挖掘背侧展示出的信息,并没有那么容易。基恩说,“当然,也有很多不同的方式都能形成我们所观察到的奇怪特征。”其中有一种影响范围比较大的可能性:当挥发性的甲烷冰、二氧化碳冰以及氮气冰在气相和固相之间不断相互转变时,逐渐蚕食了冥王星的地形。这种猜测可以解释我们所观察到的不同寻常的地形,包括斯普特尼克平原正对面那一片高低起伏的地形。最近,还有科学家开展了一项独立研究,他们分析了水星上卡洛里斯盆地正对侧的地形。研究认为,挥发性物质的变化方式确实也能形成那种高低起伏的地形。

不过,如果通过模拟确定的模型是正确的,就会为冥王星(以及其他冰冻星体)上可能存在地下海洋的猜想增加可信度。登顿表示,这些星体将不单单是冻透了的雪球,“它们可能更有意思,可能具有更丰富的地质历史。”

撰文:罗宾·乔治·安德鲁斯(Robin George Andrews)

翻译:董子晨曦

文章来源:环球科学

本文来自:环球科学

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号