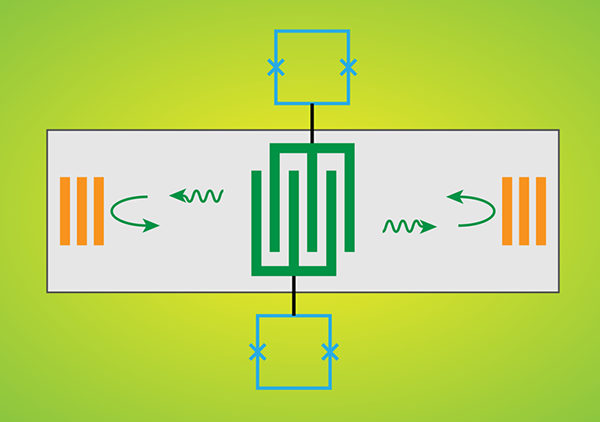

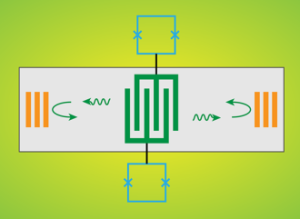

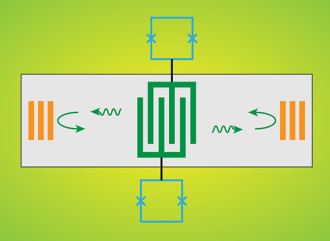

量子消音器——在量子擦除实验中使用到了声子,其中两个量子比特(蓝色)连接到声子通道(灰色)。来自量子比特的信号由通道中心的梳状装置(绿色)转换成声子。 声子穿过通道,由声镜 (黄色)反射回量子比特,在那里它们可以产生干涉图样。(图片来源:APS/Alan Stonebraker)

很少有像量子擦除效应一样令人困惑的量子效应。在量子擦除效应中,干涉图样的出现或消失可以取决于实验者未来的行为。以前的量子擦除实验使用的是光子,而现在,一个研究小组用声子——一种振动和声波的量子粒子,演示出了令人同样困惑的现象。声子这种神奇的特性,说明这些粒子可能在长距离的量子信息传输上扮演重要的媒介角色。

量子擦除效应在1982年最早提出,最初的想法基于教科书中的杨氏双缝实验:实验中光射入两条狭缝,在光屏上产生明暗交替的干涉条纹。量子擦除实验通过安装相应设备来记录每一个光子所进入的狭缝。实验者的观测破坏了干涉现象,因为每个光子都因观测被迫表现出粒子性而非波动性。然而,如果这个“路径信息”(which way information)被擦除(例如,通过对数据输出加以干扰),干涉现象就会重新出现。奇怪的是,即使在光子到达光屏后再进行量子擦除,也可以使干涉现象重现。

图片来源:Pixabay

量子擦除实验的第一次实现使用了光学干涉仪产生的光子,但理论上任何量子形态的事物都应该有效。现在,芝加哥大学的Andrew Cleland和他的同事已经实现了用声子实现量子擦除,声子的速度大约是光子速度的10-5。Cleland指出:“声子可以提供一个更大的时间窗口进行研究,这解决了一些做量子擦除实验时需要面临的挑战。”

Cleland和他的团队可以制造单个声子,使之在连接着两个超导量子比特(qubits)的、狭长的压电材料平板(或通道)表面上传播。来自量子比特的电子信号通过通道中心一个微小的梳状装置后会被转换成声子。声子在通道两端被声镜反射,随后传回梳状装置,并在那里重新转换成电子信号。在最近的研究中,研究人员演示证明了声子可以在两个量子比特之间传递量子信息。

为了证实量子擦除效应,研究小组依次进行了3个实验。第一个实验基于基本的干涉仪装置,其中一个量子比特被激发并耦合到通道。这种耦合使得量子比特有50%概率保持激发态且不会产生信号声子。还有50%的概率量子比特会被还原到基态,并在通道中产生一个声子。这个被称为信号的声子会通过声镜反射回来,与处在原地并保持激发态的量子比特发生干涉。这两条路径的结合决定了量子比特的最终状态。经过多次重复实验,研究小组测量了量子比特的状态,并观察了干涉图样,以确定其被激发的概率。

图片来源:Pixabay

第二个实验以干涉仪为基础,但加入了另一个被叫做“先驱”(herald)的“条件”声子,该声子从第一个量子比特移动至第二个量子比特,并使第二个量子比特激发。只有当第一个量子比特处于激发态时,先驱声子才会产生,这意味着先驱声子携带信号声子的路径信息。对第二个量子比特状态的观测会导致第一个量子比特显示的干涉图样消失。

最后一个实验是擦除步骤。研究小组对第二个量子比特施加了一个微波脉冲,基本扰乱了它所携带的信息。当所有数据都汇编完毕后,干涉条纹会在对第一个量子比特进行观测时重新出现。有趣的是,先驱粒子通过声子通道的时间约为0.5微秒,这使得观测者在先驱粒子到达第二个量子比特之前就可以充分观测第一个量子比特。这种延迟意味着量子擦除(或不擦除)的选择可以在记录量子信息之后发生。

Cleland提出,量子擦除突出了声子作为量子信息载体的潜力。实验中光子是常用的载体,但它们很难与量子比特耦合。Cleland的研究小组正在开发一种界面,使其可以利用声子作为媒介,将量子比特信息转换成光子信号。

美国新罕布什尔州达特茅斯大学(Dartmouth University)的理论物理学家Miles Blencowe指出:“此实验在演示声子的量子信息协议方面取得了相当大的飞跃,这表明声子可以像光子一样被用在量子光学装置中。”他提出,(与相同频率的光子相比),波长较短的声子可以实现更加紧凑的量子电路。这项研究发表在Physical Review X上。

作者:Michael Schirber

翻译:叶欢仪

审校:贺旎妮

引进来源:美国物理学会

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号