图片来源:Pixabay

在这个大科学时代,基本物理原理往往是在欧洲核子研究委员会、激光干涉引力波天文台等大型实验室进行验证,能够凭借自己直觉而做出卓越贡献的人越来越少了,因而那些曾经以此脱颖而出的物理学家们都自带传奇色彩。他们的大胆猜测以一种前所未有的方式改变了历史,这放在现在是很难达到的,因为当下各领域的研究十分复杂,而且需要进行大量的合作。

广受争议的英国天文物理学家Fred Hoyle于2001年8月20日去世,距今已经20年了。他是个勇于打破常规、挑战权威的人,他对于边缘信仰近乎倔强的坚持,和他对科学发展做出的重大贡献一样有名。Hoyle事业的成功与失败都来自同一个源头,那就是他基于直觉计算进行预测的习惯以及根据自然法则得到正确答案的直觉。

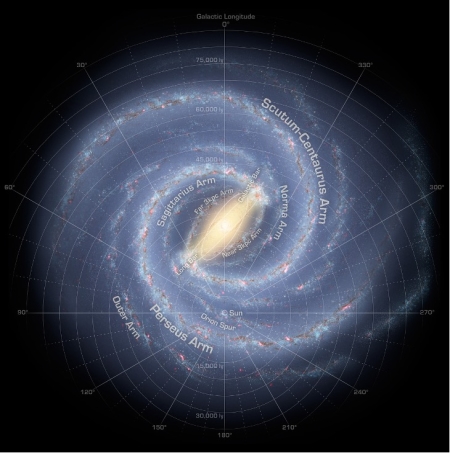

从媒体的角度看,Hoyle主要的辩论对手是俄罗斯乌克兰裔美国物理学家George Gamow。Gamow死于1968年,比Hoyle早了30多年。两人共同出现在公众视野里是从20世纪50年代初到60年代中,这段时间虽然不长,但已经足够他们谱写观点交锋的传奇了。他们争论的对象是宇宙起源以及宇宙内的物质。尽管两人都认为宇宙在不断膨胀,但Hoyle坚持认为宇宙的年龄无上限,新物质不断地慢慢填充宇宙膨胀产生的空间,形成恒星和星系,而这一过程将亘古不变的一直持续下去。Hoyle和同事Hermann Bondi以及Thomas Gold称其为“稳态宇宙”,这样的宇宙在任何时候看上去都基本上是一样的。

而Gamow则认为所有的物质都源自几十亿年前一个炙热、密集的地方,那时的可观测宇宙要比现在小得多。Gamow认为所有的化学元素都是在最初激烈炽热的反应中形成,他与同伴Ralph Alpher以及Robert Herman想要展示这一过程是如何在原始的宇宙熔炉中展开的。Hoyle并不认为在时间伊始会出现大规模的违背物质、能量守恒原理的现象,他对这类模型嗤之以鼻,其中还包括了比利时数学家、牧师Georges Lemaître的想法。1949年3月,Hoyle在BBC的广播节目上称这样突然的起源是“宇宙大爆炸”,而这个名字也一直沿用到现在。

宇宙大爆炸 图片来源:pixabay

Gamow和Hoyle一样经常依赖直觉进行科学预测。他没有多少耐性在一个项目上进行一页又一页的计算或是投入多年的努力。因此,Gamow和Hoyle在宇宙问题上的观点虽然不同,两人进行研究的方式却有许多共通之处。

Gamow在1928年参观德国哥廷根大学(the University of Göttingen)期间了解到物理学家们在尝试解释阿尔法衰变时所面临的困境,阿尔法衰变是指铀核等重核突然放出由2个质子和2个中子组成的阿尔法粒子。发生阿尔法衰变时,阿尔法粒子明显会跨过平常无法跨过的能量位垒,但这究竟是如何办到的呢?Gamow自然而然地想到了量子力学中电子有一定概率通过禁行区域的现象。

Gamow使用量子规则进行了快速计算,一个晚上就解决了阿尔法衰变的问题,并在第二天和匈牙利物理学家Eugene Wigner分享了结果。Gamow在之后了解到普林斯顿大学物理学家Ronald Gurney以及Edward Condon分别找到了类似的解决方法。得益于此次重大突破,核物理随后有了巨大的进展。Gamow的公式还对核子(质子与中子)间碰撞做出了预测,从而帮助科学家们了解到了活跃恒星内核的聚变反应是如何将氢转化为氦,并放出光和热的。

然而,化学元素的形成也会遇到瓶颈,而这个谜题就需要Hoyle来帮忙解开了。碳-12及其之后元素的形成并不容易。Gamow、Alpher以及Herman用宇宙大爆炸核合成理论来解释元素形成的过程,但该反应无法维持足够长时间的高温来克服铍-8的不稳定性,也就没有办法形成碳-12。铍-8的衰变速度极快,与氦-4融合形成碳-12(这是形成同位素最简单的方法)的概率微乎其微,除非能有比大爆炸所提供的更好的条件,否则这样的反应根本难以进行下去。

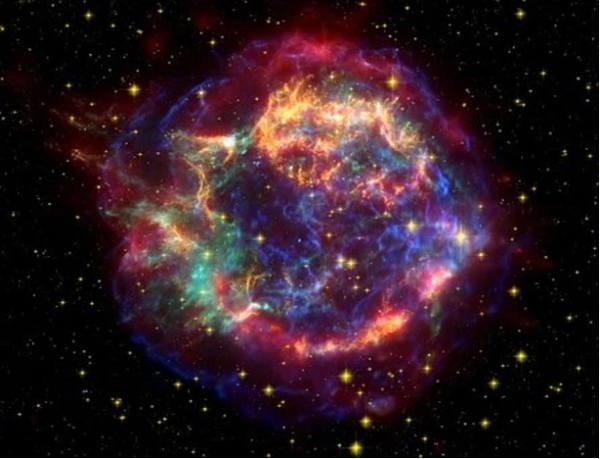

由于Hoyle并不相信宇宙大爆炸理论,他不认为除了氦以外的化学元素是在早期宇宙合成的。Hoyle在1946年提出了一个巧妙的替代原理。随着恒星渐渐耗尽氢,并通过核聚变形成氦,恒星内核会坍缩,温度也会越来越高。这样的高温环境是元素形成的绝佳场所。不仅如此,如果恒星的质量足够大,那么它最终的突然坍缩往往伴随着超新星爆炸,并随之向太空喷射形成的元素。简单来说,Hoyle的理论巧妙地解释了地球上元素含量和分布的原因。

超新星爆炸 图片来源:pixabay

Hoyle的另一重要观点解释了克服铍-8瓶颈的原理。他猜测碳-12的量子能级和铍-8加上氦-4后的能级十分匹配,这使得在恒星坍缩内核的极端高温中两者的转换成为可能。来自加州理工学院凯洛格辐射实验室(Caltech’s Kellogg Radiation Laboratory)的实验员们证实了自然中的确存在处在激发态的碳-12,从而完美验证了Hoyle的直觉。

Hoyle和Gamow依靠直觉的方法也有一个弊端,有时他们的猜测可能和事实大相径庭。就拿Hoyle来说,他很喜欢和人进行智力交锋,但只要对方还愿意进行辩论,他就不会在意对方对自己的强烈反驳,而是专注于说服对方。因此,即使自20世纪60年代中发现了微弱的宇宙辐射余波以来许多证据指向炙热的宇宙大爆炸,Hoyle还是坚持从“稳态宇宙”模型出发进行思考。

不仅如此,在Hoyle的后半生,他还发表了许多书籍和文章,进一步论述一些他并不擅长领域的边缘意见,例如,他认为地球上的许多疾病源自于外太空、伦敦博物馆中一块保存完好的化石是赝品等等,但是却并不能提供可信的证据。Gamow并不像Hoyle那样极端,但是他有时也会用一连串猜测的概念轰炸同事,像是20世纪30年代末和Gamow在乔治华盛顿大学共事的Edward Teller就深有体会,而这些猜测往往无疾而终。

简而言之,Hoyle和Gamow的直觉方法既让他们提出了推动科学进步的观点,也让他们得出了许多错误的猜测。Hoyle比Gamow更执着于这些观点不愿放手,Gamow则会转向其他的主题和理论。现在的科学事业规模更大也更谨慎,愿意打破常规的人已经不多了。让我们致敬曾经Hoyle、Gamow等特立独行的人的大胆,致敬他们为推动科学进步做出的贡献。

撰文:Paul Halpern

翻译:先雨

审校:殷姝雅

引进来源:科学美国人

本文来自:中国数字科技馆

本文是中国数字科技馆(www.cdstm.cn)原创内容,转载请注明出处和作者,否则我们将依法追究侵权责任。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号