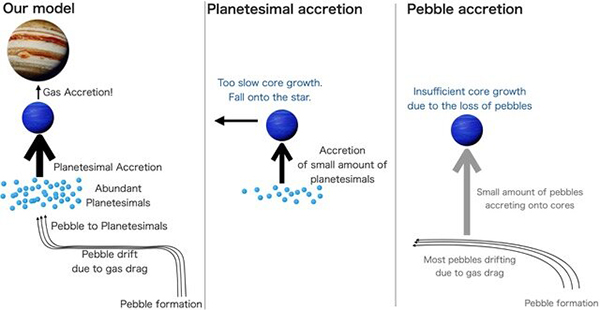

行星形成途径的比较图。(图片来源:Hiroshi Kobayashi)

气态巨行星一般由一个巨大的固体核心组成,而周围则环绕着更大质量的氦和氢。尽管这类行星在宇宙中相当常见,科学家们仍然不完全了解它们是如何形成的。现在,名古屋大学的天体物理学家小林浩和东北大学的田中秀和开发了一种计算机仿真技术,可以同时设置多种类型的天体物质参数来更全面地了解这些巨行星如何从微小的尘埃中成长起来。他们的研究结果已发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

小林浩说:“我们对行星的形成过程已经有了一定程度的认识。首先,聚集在新形成的恒星周围的‘原行星盘’中的尘埃相互发生碰撞并凝结成称为行星碎片的小天体,然后这些物质聚集在一起形成行星。尽管我们知道这些,但诸如木星和土星这样的气态巨行星是如何形成的,长期以来还是让科学家感到困惑。”

而研究这个问题的意义在于,我们可以了解气态巨行星的行星系统中是否能形成适合人类居住的潜在宜居行星。

(图片来源:ChadoNihi/Pixabay)

气态巨行星形成的首要条件是具有一定质量的固态内核,其质量大约是地球的十倍,以吸引巨量气体。科学家们一直在努力了解这些核心是如何成长的。该问题主要体现在两个方面。首先,如果内核只是由空间内的行星碎片简单聚合而成的,这个过程将长达数百万年,超过了原行星盘的存活时间。第二,如果形成的行星内核与原行星盘相互作用,会导致它们向其系统中心的恒星内侧迁移,则无法实现大量气体的云集。

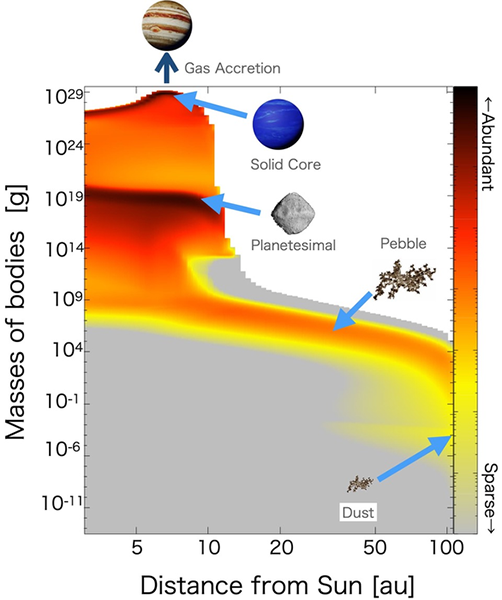

尘埃形成行星模拟结果图,该图展示了尘埃到行星演化至20万年左右的物体质量分布。(图片来源:Hiroshi Kobayashi)

为了解决这个问题,小林浩和田中秀和使用了最先进的计算机技术来模拟,遍及在原行星盘内的尘埃是如何碰撞和生长以至形成可聚集气体的固态内核。而该程序的一个主要局限在于它只能模拟行星或砾石的碰撞。而新的模拟程序则可以处理所有大小天体的碰撞和演变问题。

模拟结果显示,来自原行星盘外部的砾石会向内漂移,在距离其系统中心的恒星约10个天文单位(一个天文单位代表地球和太阳之间的平均距离)处演化成冰态微行星。木星和土星分别距离太阳约5.2个天文单位和9.5个天文单位。在演化的行星系统中,在距离中心恒星约6到9个天文单位的区域内,由砾石演化成冰态微行星的数量会增加。而较高的内核形成速率则会为巨型固态内核的形成提供有利条件,使其能在大约20万年时间内积聚气体并演化成气态巨行星。

小林浩表示:“我们期望此研究能帮助我们了解,包括地球在太阳系里的形成,以及其他系外行星系统中宜居行星的形成。”该研究结果“Rapid Formation of Gas-giant Planets via Collisional Coagulation from Dust Grains to Planetary Cores”已以论文形式发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

翻译:范嘉豪

审校:董子晨曦

引进来源:名古屋大学

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号