核散射理论值与实验值对比图,EMC效应由此发现(图片来源:文献)

1983年,欧洲核子研究中心-欧洲μ子合作组织的科学家观测到了意想不到的现象:当质子和中子团簇在一起时,它们的的内部结构与处于孤立状态时并不一致。该团队在用μ子轰击铁和氘核的实验中观察到了这种效应。通过分析原子核的散射截面,即有效碰撞区域,科学家们发现,如果将构成这些原子核的所有核子(质子和中子)的各个散射截面相加,总散射截面要小于预期值。

这种“非总和”现象以其发现者的名字命名为EMC效应,近40年来一直未被解释清楚,但研究人员认为该效应的物理基础如今已经有迹可循。在美国物理学会核物理部的秋季会议上,麻省理工学院(MIT)和以色列特拉维夫大学(Tel Aviv University, Israel)的Tyler Kutz介绍了弗吉尼亚州托马斯杰斐逊国家加速器装置的初步实验结果,表明EMC效应的成因是核子对之间的相互作用。Kutz及其同事还需要进一步研究来确认初步发现的准确性,但他们希望能尽快公开数据。

自最初观测到EMC效应以来,科学家们已经发表了上千篇相关文章,提出了许多解释,但目前被普遍认可的只有两种:一种是所谓的平均场修正——原子核中单个核子的结构在包含其他核子的环境中改变;另一种是相关子对之间由于空间重叠而产生的短程相互作用。对该效应的间接实验探测表明后者正确的可能性更大。然而,针对上述假设的直接探测一直未被做出,直到最新的实验改变了这一点。

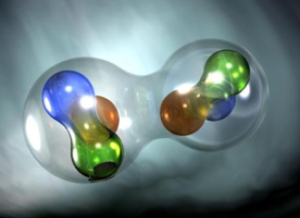

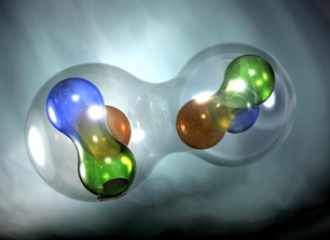

氘核示意图(图片来源:R.Shneor/Tel Aviv University )

Kutz及其同事在他们的实验中用高能电子轰击氘靶,使电子能与氘核内的质子或中子碰撞。之前的实验只测量了散射出的电子,但根据电子的有限信息,Kutz指出,“你无法真正得知电子是由质子还是中子散射出来的”。为了确定在特定撞击中到底是哪种核子发生反应,Kutz及其同事使用探测器测量了散射电子和反冲中子。根据测量结果,该团队能够重建散射电子的核子内的夸克分布。尤其重要的是,他们还重建了质子和中子对之间的相互作用。

实验结果表明,当与关联中子空间重叠,从而引起两核子之间产生强短程相互作用时,质子的内部结构会发生变化。“这是人类第一次看到核力影响夸克分布的迹象,”MIT的博士后导师、该项目的合作者Or Hen说道,“我们以前从未直接观测过。”

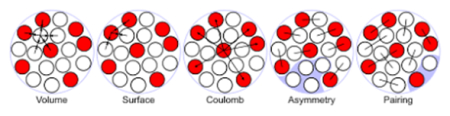

核力的五种主要表现形式示意图(图片来源:wikipedia)

至于为什么短程相互作用会导致结构改变,Hen说原因尚未明晰。他怀疑这与两核子处于强束缚态时,由夸克重叠而产生的禁闭效应有关,但仍需模型和进一步的实验来证实这一想法。Kutz对此推测表示认同,“这(实验结果)非常令人兴奋并充满诱人的暗示,这说明我们正在推进的事业非同小可。”

撰文:Katherine Wright

翻译:叶欢仪

审校:张和持

引进来源:物理学家组织网

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:环球科学]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号