什么叫丝绸?即以蚕丝为主要原料,由一组或一组以上的经线与一组或一组以上的纬线按一定规律交织的片状物。因经纬线交织的方式、加工工艺的不同,从而形成了各种不同的丝绸品种。中国在战国以前称丝织物为“帛”,秦汉以后又称为“缯”。 唐以后又有称丝织物为“绢”,日本直到现在仍将丝织物称作“绢”。清以后至近现代,统称丝织物为“绸”。

丝绸是古代中国先于四大发明的对人类文明的伟大贡献,西方国家认识中国是从认识丝绸开始的,他们称中国丝绸为“赛尔”(Ser,希腊语),意为丝,称中国为“塞里斯”(Seres),意思为产丝之国。

早在5000多年前,生活在黄河流域和长江流域的祖先们就已经认识到了蚕丝的妙用,开始养蚕织绸,点燃了丝绸生产的文明曙光。河南荥阳青台村出土的一块约公元前3500年的丝织物残片,证明在大约5500年前,我国古人就已经掌握了丝织物的织造技术。约公元前5世纪,中国丝绸就通过“丝绸之路”流传海外,其生产技术也随之传播四方,有力地促进了世界文明和科技的发展。

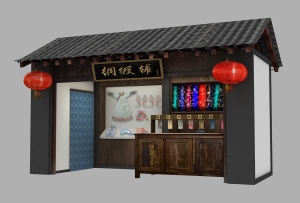

琳琅满目的丝织品

锦,丝绸中最美丽华贵和精巧复杂的品种。指采用二组或二组以上的经线或纬线,用重组织形成质地较厚实的、外观丰富多彩的提花丝织物。织锦技术源于西周,唐以前主要采用经线显花称为经锦。唐以后由于丝绸之路开通,受到西域纺织技术的影响,出现了以彩色纬显花的纬锦。后进一步发展出以经线的经面效应组织作织物的地纹,由不同色彩纬线显现花纹的经纬显花锦。

纱,指经纬丝纤细、经纬密度最小的平纹组织之丝织物。织物较薄、稀疏、具有孔眼,故古代称之为方孔(空)纱。周代的纱已经作为礼服衣料。出土的实物中,属于商周早期的纱有殷墟妇好墓出土的青铜大圆尊上黏附的纱残片,经纬丝密度为每平方厘米20*18根,组织孔隙明朗可见;唐代的纱也有不少种类,纱之极轻者可名轻容,唐诗中有“缣罗不著索轻容”之句,说明当时纱较罗更为纤薄。清代以后的绞纱织物发展很快,尤其是暗花纹的种类很多,包括亮地纱、实地纱和各种变化的纱,在当时使用很广泛。

罗,罗是经线采用绞组组织,使经线明显扭转形成孔眼的轻薄透孔丝织物。纱罗的生产具有悠久的历史,其源头可追溯至原始的网罟编结技术,这是纺织技艺的雏形。在我国古代,纱罗组织是先民最初使用的织物组织之一。古代的罗是经线相互缠绕,在纵向不分绞组,而是环环相扣,形成孔眼的轻薄透孔织物,其孔眼稳定、牢固,不会产生滑移。罗是丝织物中的上品。它分四经绞罗和二经绞罗,又称通绞罗和链式罗,由于链式罗织造时不用筘,工艺较复杂,产量也较低,明清以后逐渐消失。

缎,即采用缎纹组织形成的丝织物。缎纹组织相比平纹和斜纹组织的丝线浮长更长,故织物表面更平滑更光亮,但不耐磨。根据出土文物来看,缎起源于唐代,唐以后发展成为和罗、锦、绫、纱等织物并列的丝织物一大类。宋元以后,缎类织物日趋普及,不仅有五枚缎和各种变则缎纹,八枚缎也开始被大量应用。

绢,古代对质地对紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。该种织物的基本结构为平纹组织,在古代时以生丝线织造为主,之后再经练染而成,故其经纬线均可以无需加捻,成品后的织物质地细腻、轻薄,常被用作绘画、印花的坯料或绣花的底料。

绮,平纹地起斜纹花的单色提花织物。最早所见的绮,是包裹于商代铜钺上的丝织物,原件藏于瑞典斯德歌尔摩远东古物博物馆,为平纹地上显菱形的花纹,菱形的构成是通过45℃斜向的织纹所成。绮的基本类型有逐经(纬)提花型和隔经(纬)提花型两种,后者也称“涨式组织” 绮。但从我国陆续出土的绮类织物分析看,绮的结构形态至少有四种。明代以后“绮”的名称就不再出现,且基本没有文字记录,也无实例。但类似古代绮织物的结构还是有延续,只是将它归为暗花绸类或绫类,因而在现代织物中有一些。

绫,是一种以斜纹组织为基本组织的单层织物。绫织物有两种类型,一种是经纬线全部由斜纹组织交织或变化斜纹组织形成,称为“素绫”。另一种则为“花绫”。从出土实物及文字记载考证研究,学界基本认可绫出现在汉代。汉代前将平纹地起斜纹花或经浮花的单层织物,都称为“绮”。之后才出现由具有一定斜向纹路的提花结构,逐渐演变成规整的斜纹组织,所以绫的出现比绮要晚。六朝至隋唐时,绫盛极一时,宋以后,绫除了用于服装外,开始大量用于书画、经卷的装裱。

相关内容:

(数字看展品-音频内容由古猫制作)

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号