太空机器人,作为人类探索太空的得力“伙伴”,正发挥着越来越重要的作用。随着深空探测任务的逐步推进,航天事业的技术突破和科研成果日益涌现,激起了人们对太空机器人的广泛关注。

太空机器人:探索宇宙的得力助手

太空机器人,是一种在航天器或空间站上作业的通用机械系统。它们工作在微重力、高真空、超低温、强辐射的极端空间环境下,与地面上的工业机器人有着天壤之别。在失重状态下,物体像幽灵般漂浮,这给太空机器人的操作带来了重重困难;空间目标识别以及识别与操作的配合,也比地面更加棘手。因此,太空机器人需要配备相较普通机器人更高精度的视觉系统,还可与双目相机、惯性测量单元等多种传感器融合进行智能感知,以便精准确定物体的位置和方向,同时还要有便于更换的灵巧末端操纵器,并借助接近觉、触觉、力觉、滑觉传感器,完成各种复杂操作。

太空机器人的发展历程

早期航天器上的机器人,均属于最简单的遥控机械手。这是一种由人操纵的多关节机械装置,仅充当执行机构的角色,本身不具备智能性,需要操作人员持续操控。然而,远程操作带来的信号传输和处理延时,如同隐藏的定时炸弹,可能导致控制系统失稳。1967年,美国“观察者”-Ⅲ航天器上安装的机械手,在地面操作者的控制下,用手爪在月面上成功完成了挖沟操作,并进行了土壤实验,开启了太空机器人探索的新篇章。1976年,美国“海盗”号火星登陆器上的机器人,接收到地面遥控指令后,启动预先编好的程序,在指定表面着陆,取回火星表层土样。随着技术的不断进步,遥控机器人应运而生。这是一种人机混合的遥控系统,将遥控和一定级别的自主技术巧妙结合。系统拥有本地回路和远地回路两个控制回路,通过远程通信实现连接。工作在低智能和高响应率远地回路的太空机器人,接到本地回路控制人员的遥控操作指令后,会根据自身感知信息和智能,在远地计算机的控制下完成指定操作。操作者则在高智能和低响应率的本地回路内,依据机器人传来的各种信息,对其在远地控制回路内的工作进行监控,并适时发出指令,远地计算机再根据指令控制机器人操作。这种方式在初期空间站开发中得到了广泛应用。

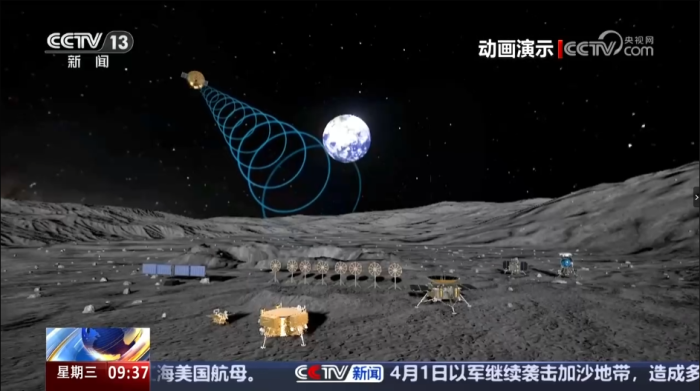

如今,智能化成为太空机器人发展的必然趋势。这类机器人无需人类操纵,具备更强的自主决策能力、环境感知能力和学习能力,拥有多种感官和认知功能。它们接到指令后,能够自行规划、编程、诊断、决策,自主完成装配、修理或实验任务。例如,美国宇航局的“勇气”号和“机遇”号火星车就具有一定的智能性,它们能够在火星表面自主行驶、探测地形、分析岩石样本等。中国的嫦娥系列探测器也搭载了各种智能机器人设备,如嫦娥六号携带的月面自主智能微小机器人“金蟾号”,可以自主导航和避障,选择路径,并进行智能拍照和图像分析。

太空机器人的无限可能

在有限的地球资源面临枯竭威胁的背景下,人类走向太空成为必然选择。随着科学技术的进步与发展,许多新概念、新形态的太空智能机器人的研发像雨后春笋一般,进入大众视野。

前不久,中国矿业大学刘新华教授团队成功研发出多功能太空采矿机器人,这款太空采矿机器人采用六足模式,由三个轮足和三个爪足组成。之所以如此设计,是为了更好地适应太空中的微重力环境。在微重力条件下,传统机器人的移动和作业面临诸多挑战,而这种独特的构型能够为机器人提供更稳定的支撑和更灵活的移动能力。未来有望在月球和近地小行星的资源开发中发挥重要作用,助力人类开启太空资源开发的新篇章。

太空机器人“三轮足、三爪足”的设计模式(图片源于央视网)

在深空探测领域,我国制定了长远的战略目标和规划。其主要任务包括探月工程四期和国际月球科研站建设,计划2028年前后发射的嫦娥八号,将重点开展月球科研站的月面指挥通讯中枢技术验证、远程机器人探测和资源原位利用。为实现这一科学大计划,许多科研团队和组织投入到太空机器人的研发当中。

中国工程院院士、国家数字建造技术创新中心首席科学家丁烈云,带领华中大团队开展了月面极端环境下的装配式结构优化设计、月壤烧结及月面极端环境影响等多项前沿研究,探索如何在月球上搭房子。将中国传统制砖砌筑的建造方式与月面基地的建造技术体系3D打印的方式相结合,研发出用于完成浇筑工作的机器人“中国超级泥瓦匠”、用于月球表面原位资源3D打印的机器人“月蜘蛛”;将由香港科技大学主导研发的,多功能月面作业机器人暨可移动充电站,该机器人配备双机械臂,可用以布置和安装仪器、采集月面样品,在机器人协同工作时,可提供无线充电的功能;2025年1月24日,浙江大学、地卫二空间技术(杭州)有限公司、土耳其中东科技大学联合研制项目入选嫦娥八号任务遴选,三方共同完成的微型探索机器人的开发,该项目的智能机器人以小型化、轻量化为核心,结合AI赋能的智能操作系统,专为月球表面装备的协同作业与复杂地形的灵活探测设计而生,为落实月球科研站建设贡献力量。

虽然太空机器人已经取得了显著的发展,但要实现更广泛的应用,仍需攻克诸多难题。在技术方面,进一步提高机器人的自主性和智能水平是关键。这需要在人工智能、机器学习、传感器技术等领域取得更大突破,使机器人能够在复杂的太空环境中自主决策、灵活应对各种突发情况。

随着技术的不断进步和产业的持续发展,太空机器人必将在浩瀚宇宙中创造更多的奇迹,为人类的未来开辟新的可能。

部分资料来源于央视网、科普中国、新华社、人民网、光明网等

(科学性审核:陈钢,空间机器人技术教育部重点实验室副主任)

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号