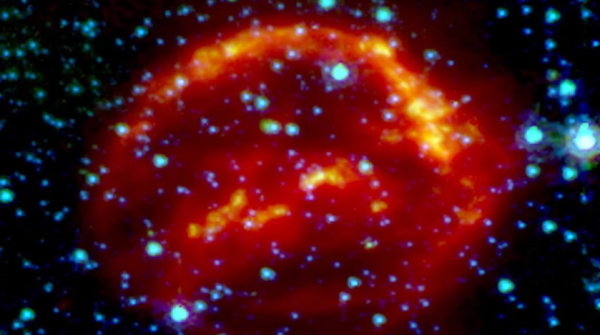

* 超新星爆发之后——仙后座色彩斑斓的残骸(图片来源:美国国家航空航天局)

最近的研究显示,太阳系中由超巨星产生的星尘,以及超新星爆发产生的大规模宇宙爆炸传播到太空的星尘数量比以前要多的多。

纳米二次离子质谱技术离子探测器使得对星尘的修正分析成为可能,该探测器能够测量由超巨星产生的同位素分布,这些发现可能对理解太阳系的形成产生重要的影响。因为这些星尘是星际介质的一部分,最终成为太阳及其行星诞生的基石。

马克斯·普朗克研究所粒子化学系研究员彼得·霍普在一份报告中说:“知道更大比例的星尘来自超新星爆炸,为研究人员提供了重要的新参数,以创建星际介质、中尘埃演化的计算机模型。超新星冲击波穿过新产生的超新星尘埃和旧星际尘埃时,也佐证了这一点。”

霍普最近领导了一项对最近星尘研究的综述,该综述证实,太阳系中超过25%的星尘都来自超巨星和超新星爆发。

在恒星的生命周期中,它们就像巨大的核聚变熔炉一样,吸收较轻的元素并将它们融合在一起,产生大量的能量,逐渐形成像碳和铀这样较重的元素。

在恒星生命的最后,当用于聚变的原材料停止时,它们的核心开始坍塌。在质量最大的恒星中,这引发了大规模的超新星爆炸,将这些恒星创造的元素爆炸到太空中。

这些元素最终到达星际介质,其中大部分非挥发性元素凝结成星尘。虽然其中一些物质被摧毁了,但剩下的最终会融入下一代恒星以及它们周围形成的行星系中。

这一过程在太阳及其行星形成前46亿年就发生了。由于它先于太阳系的形成,科学家称这种物质为“太阳系前颗粒”。

超巨星中合成的元素具有太阳系中不常见的同位素模式。由于彗星和陨石的大部分时间都远离太阳,组成它们的物质相对“未被”太阳辐射破坏,仍然是形成太阳系的物质的良好代表。

这意味着科学家可以在陨石和彗星中探测到来自超新星的太阳系前颗粒的存在,这些陨石和彗星是由太阳系恒星和行星创建后留下的物质形成的。

太阳前颗粒本身可以让科学家对恒星聚变过程以及它们可能起源的恒星类型有类似的了解。

霍普认为,未来的这类研究将探索超新星发射的星尘与星际介质混合的过程,以便为像我们的太阳系这样的行星系创建更可靠的进化模型。

(科幻世界 独家编译)

最热文章

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号