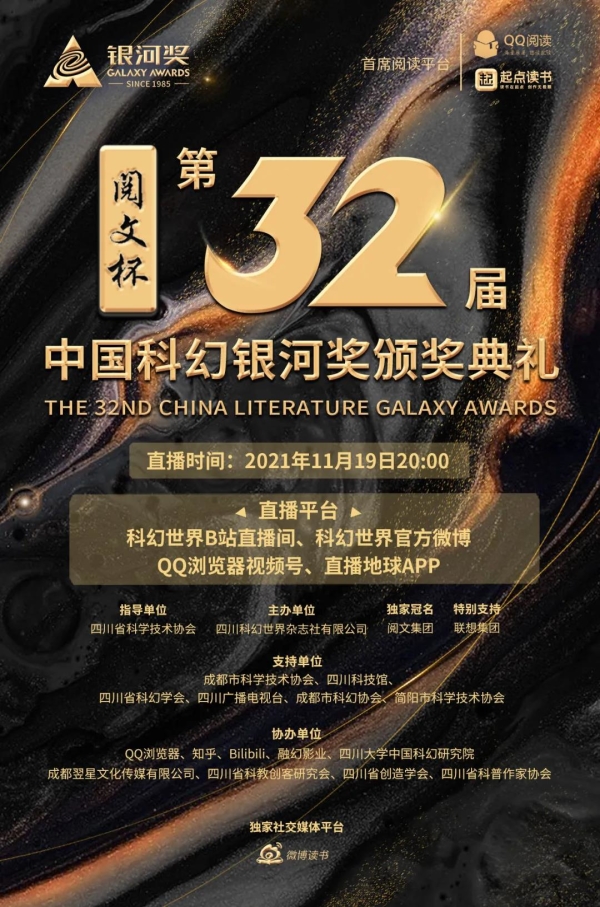

因疫情原因,今年银河奖将首次改为线上举办。

届时可通过科幻世界B站直播间、科幻世界官方微博、QQ浏览器视频号、直播地球APP进行观看。

今年银河奖还将增设少儿科幻类、科幻微电影类奖项

35年前,在濒临停刊的绝境之下,首届“中国科幻小说银河奖发奖大会”诞生了。有这么一小群人,他们挤在狭小拥挤的会议室里,用思想捍卫着中国科幻文学的最后一块阵地。

他们谈论着宇宙、谈论着未来、谈论着文学,每一个人都如此鲜活、真实、又美好,仿佛所有的困境都与他们无关。

他们也不会想到,35年后,这个奖项对于中国科幻而言意味着什么。

80年代:在激流中萌芽

一切还要从《科幻世界》更名前开始说起。

1984年,全国各地的科普刊物纷纷关停,创刊仅五年的《科学文艺》面临着一场“生死抉择”:要么自寻出路、自负盈亏,要么各奔东西,杂志停刊。

在那个时候,自负盈亏、走向市场既可能是一次展翅腾飞的开端,也可能是全军覆没的终点。在这个节骨眼上,第一任社长、时年三十四岁的杨潇从幕后走到了台前,带领《科学文艺》踏上了漫漫征程。

1985年,为了鼓励科幻创作、解决捉襟见肘的稿源问题,《科学文艺》联合《智慧树》共同举办了第一届科幻小说征文大赛。

“办杂志最怕没有好内容,那时我们觉得应该设立一个征文奖。”这个想法一经提出便很快付诸实施,第一便是取名字,时任副总编的谭楷曾经有部作品叫《银河礼赞》,于是便有人提议,奖项不如取名叫“银河奖”。(来源:文艺报)

但还没等到颁奖那一天,就传来了《智慧树》停刊的消息。

在这样的绝境之下,《科学文艺》勇挑重任,拿出有限的资金表彰奖励那些在年度创作中表现优异的作者。首届“中国科幻小说银河奖颁奖大会”也得以顺利召开。

大会上,中国作协书记处书记鲍昌为中国科幻大声疾呼,留下了一句颇具前瞻性的话:“中国科幻这个‘灰姑娘’,一定会有灿烂的前景。”

那一年的银河奖,诞生了王晓达《偷不走的机密》、吴显奎《勇士号冲向台风》、吴岩《白痴》等等经典作品。

“我第一次获得银河奖,是因为小说《白痴》。那一年《科学文艺》和天津《智慧树》联合征文,我的文章其实是发表在《智慧树》上的,但这却让我有机会参加第一届的银河奖颁奖。”

作家吴岩《与科幻世界相遇的13个瞬间》中回忆道。

1989年7月,第二届银河奖颁奖大会举办,童恩正、万焕奎、覃白等人获奖。日本中国科幻小说研究会会长岩上治携全家参会,他在会上说道:日本当代科幻先驱柴野拓美先生五十年代初创办科幻杂志《宇宙尘》时,条件也异常艰苦,但他坚持下来了,几乎为之付出了毕生的精力,三十多年后,日本科幻也终于迎来了大繁荣,他坚信科幻的前景是光明的。

90年代:转折后迎来蓬勃生机

1990年,经国家新闻出版署批准,《科学文艺》定于1991年正式更名为《科幻世界》。这一年,社长杨潇等人乘火车赴荷兰参加WSF年会,取得了在中国成都举办91年WSF年会的举办权,在当时获得了中央电视台的大幅报道。

1991年5月,经过了千难万阻之后,世界科幻年会在成都顺利召开,亚、欧、美三大洲近两百名科幻界人士出席。会上还同时举办了第三届银河奖颁奖大会,谭力、覃白、姜云生、刘兴诗、韩松等作者获奖。

1994至1996年,《科幻世界》设立了年度科幻奖。那时,《科幻世界》的读者量稳步上升,来稿量也大幅增加,涌现出了王晋康、柳文扬、绿杨、韩松、韩建国、赵海虹等一批富有才华的作者。

1997年,北京国际科幻大会召开,邀请了五位美、俄宇航员参加,中外近百家媒体报道了这次会议。1997年底,中央电视台将“97北京国际科幻大会”列为年度十大新闻之一。

也是在这一年的北京国际科幻大会上,同步举行了银河奖颁奖大会。这次大会对历届银河奖作了总结,并为对中国科幻有贡献的一批作家、翻译家和老编辑颁奖。这一年,有王晋康、吴岩、杨潇、谭楷等作家和编辑获奖。

1998年,银河奖颁奖会在上海市科学会堂举行。这一年,《科幻世界》代表团赴美参加第56届世界科幻大会,大会主席赫尔博士宣布《科幻世界》是全球发行量最大的科幻杂志。

1999年,刘慈欣在《科幻世界》上发表了处女作《鲸歌》。4月,《科幻世界》庆祝创刊20周年,在北京清华大学艺术中心举行了1998年度中国科幻银河奖颁奖,郑文光荣获“终身成就奖”。

00年代:在平淡中创造奇迹

二十世纪末、新千年之初,又一批作者开始在科幻的银河中发出光亮。

2000年,刘慈欣凭借《带上她的眼睛》获得第十一届银河奖;2001年,《流浪地球》获特等奖;2002年,《全频带阻塞干扰》《乡村教师》获第十三届银河奖;《朝闻道》和《中国太阳》获第2003年第十四届银河奖......而刘慈欣本人,也成为了科幻界名副其实的“奖项收割机”。

“1999年,我第一次参加了《科幻世界》笔会,那是印象最深的一次,不仅是因为有《小说选刊》的资深编辑给我们讲文学,更重要的,这是我第一次面对面地与人谈科幻,也是第一次看到这么多人一起谈科幻,当时有一种很奇怪的不真实感。”

刘慈欣在《在平淡中创造神奇的三十年》中回忆道。

2002年,科幻世界启动了“图书视野工程”项目,正式从杂志向图书出版进军,并首次以专辑形式推出了王晋康、刘慈欣、何夕等人的作品,广受读者好评。

2004年,《伤心者》获得第十五届银河奖。何夕用这篇小说告诉了大众,科幻不仅只有高科技手法的堆砌,也可以用朴实的光辉打动人心。

2005年,钱莉芳《天意》获奖,这部充满着奇谲美感、将天马行空的幻想和华夏文明的历史相结合的科幻小说,开创了历史科幻的新题材。

2007年,科幻世界成功举办“2007中国(成都)国际科幻大会”,近百名中外科幻作家、学者应邀到会。刘慈欣的《三体》获第十八届银河奖特别奖——比那次让《三体》一举成名的雨果奖获奖早了整整八年。

焰火般的又一个十年

时至今日,中国科幻银河奖已经举办了三十一届,培育出了刘慈欣、王晋康、何夕、韩松等等科幻名家,也发掘出了《三体》《流浪地球》《中国太阳》《水星播种》《六道众生》《伤心者》《天意》等等名家名篇。

同时,随着时代的发展,银河奖也一直在不断丰富奖项。1993年,银河奖增设“科幻美术奖”;2003年,设立“最佳新人奖”; 2004年,设立“最受欢迎的外国科幻作家奖”;2014年,银河奖有了更加巨大的变化,开始面向全中国科幻作品评奖、而不再局限于科幻世界的出版物,并设立“最佳图书奖”“最佳科幻游戏奖”“最佳网络科幻小说奖”等奖项;在2021年第32届中国科幻银河奖中,还会增设“最佳微电影”“最佳少儿科幻奖”等奖项。

科幻世界也不再仅仅是一本杂志,更多地成为了一种精神文化符号。

时间拉回二十多年前,正在念初中的飞氘(现为清华大学中文系副教授)大概经历着80%幻迷都经历过的一幕:

“在那些紧张而神经质的日子里,人人都需要一些调剂、刺激、逃避,有人在游戏厅里逍遥度日,有人在马路边寻找做古惑仔的感觉,而我则喜欢在卫生间昏暗的灯光下,坐在马桶上享受看科幻的乐趣。”

“那里就像一个时空驿站,带领我在无数个波澜壮阔的世界中穿梭,为《生死平衡》而着迷,为熊熊的《地火》而激动不已,为《流浪地球》而心潮澎湃。于是,等我走出卫生间,我又有勇气去面对这个虚幻而又厚重、野蛮而又柔和、悲伤而又甜蜜的世界。”

因为科幻,因为银河奖,全世界拥有相同频率的人被绑定在了一起,彼此惺惺相惜。

“科幻文学的性质,决定了它的作品大部分只能在现在闪耀,会很快过时被遗忘,但科幻应该不怕遗忘,她用不断涌现的新创造和新震撼来战胜遗忘,就像一场永恒的焰火,前面的刚化为灰烬,新的又飞升起来爆发出夺目的光亮。”(刘慈欣《在平淡中创造奇迹的三十年》)

在近年银河奖中涌现出的新生力量,也让我们看到了无数个未来,那些未知的、跳动的、充满神奇可能性的未来。

最热文章

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号